Mostefaoui Ahmed

Maître de conférences «A» en didactique de FLE

Faculté des lettres et langues – Département des lettres et langues étrangères

Université Ibn Khaldoun – Tiaret

Résumé

Le présent travail vise le développement d’une compétence méthodologique et l’apprentissage de la rédaction dans le cadre de la didactique du français sur objectifs universitaires. On y recourt à un exercice encore à ses débuts en Algérie, du moins au supérieur, la synthèse de textes comme moyen de développer cette compétence méthodologique. Lire plusieurs textes sur un même thème, en faire la synthèse et soumettre les textes produits aux différents critères de cohésion et cohérence textuelle parait efficace comme aide dans l’appropriation des compétences de lecture et d’écriture.

Deux groupes d’étudiants scientifiques, expérimental et témoin, de l’Université Ibn Khaldoun de TIARET, ont produit un texte scientifique en français, langue étrangère sur « la matière et ses constituants » à partir de quatre textes fournis. L’analyse traite des effets et l’importance de faire une synthèse de textes sur la compétence rédactionnelle de nos étudiants après avoir planifié, mis le texte au brouillon, révisé et écrit.

Mots clés : réécriture- Synthèse – FOU – Compétence méthodologique- rédaction

Abstract

The present work aims at the development of a methodological competence and the learning of the writing in the context of the didactics of French for academic purposes. It uses an exercise still in its beginnings in Algeria, at least at Univrsity, the synthesis of texts as a means of developing this methodological competence. To read several texts on the same topic, synthesize them and to submit the texts produced to the different criteria of cohesion and textual coherence seems effective as a help in the appropriation of reading and writing skills.

Two groups of scientific students, experimental and witness, from the university Ibn Khaldoun of Tiarat, who produced a scientific text in French, as a foreign language on „matter and its constituents“ from four texts provided. The analysis deals with the effects and the importance of making a synthesis of texts on the methodological competence of our students after having planned, put the text in draft, revised and written it.

Keywords : rewriting-synthesis-EAP-methodological competence-writing

Introduction

La problématique de cet article concerne une forme d’activité didactique de lecture /écriture dans le but de développer des compétences transversales, en diversifiant les textes à lire et à écrire tout en se focalisant sur les structures et les éléments linguistiques récurrents selon le type de texte. Nous pensons que faire une synthèse est un bon entraînement à la familiarisation aux textes représentatifs du discours scientifique. Cet exercice engage le synthétiseur dans une démarche de lecture, de compréhension et d’analyse du texte source tout en l’impliquant dans une activité de production écrite, visant une activité scientifique vue comme un outil indispensable pour la structuration des acquis scientifiques. (Barré-De Miniac, C. et Reuter Y., 2000)

Pour Barré-de Miniac (1995), „L’écriture apparaît comme travail, nécessitant l’implication du scripteur et associée à différents usages sociaux et intellectuels„. C’est incontestablement une révolution sur le modèle pédagogique traditionnel. Ainsi, l’écriture revêt un caractère instrumental et devient un véritable outil d’apprentissage et de construction du savoir ; elle n’est plus du seul ressort de l’enseignant du cours de Français.

Notre travail s’inscrit ainsi, à la fois dans les champs disciplinaires de la psychologie cognitive, de la didactique et font appel à l’outil informatique. L’outil informatique nous apporte l’outil (le logiciel Tropes1) nous permettant plus particulièrement l’analyse objective des différents textes de notre corpus.

Pour mieux cerner notre problématique nous nous sommes posé la question suivante : En quoi les activités transversales des écrits scientifiques peuvent-elles aider ces étudiants à mieux rédiger ? et nous supposons, alors, qu’on leur donnant l’occasion, à travers une activité de lecture/écriture : de planifier, de revenir sur leurs pratiques scripturales par la révision individuelle ou collaborative, ils pourraient lire et produire des textes de meilleure qualité ayant les mêmes caractéristiques linguistiques et discursives des discours de référence.

L’écrit et l’étudiant dans les filières scientifiques et techniques2

Un étudiant universitaire écrit dans le but de transcrire ses observations, pour penser, réfléchir, expliciter et clarifier sa pensée, pour communiquer. En d’autres mots, il écrit, non seulement pour reproduire ses cours, répondre lors des examens et prendre notes, mais aussi pour faire des comptes rendus, des synthèses de lectures, des mémoires, etc. Bref, l’écrit construit le savoir, le savoir se construit dans l’écrit. (Pollet, M.C. 2000). Lerat consacre tout un chapitre (le chapitre cinq) de son livre, « Les langues spécialisées » (1995 : 55-62) à l’importance de l’écrit comme « vecteur obligé de connaissances » (Ibid. : 59), « omniprésent » dans les travaux terminologiques. Il résume son importance en quelques points (Ibid. : 62): « La langue spécialisée est d’abord une langue écrite„.

L’apprentissage de l’écriture par des exercices de réécriture

L’entrée dans l’écrit a donc, une dimension cognitive et culturelle. Le développement cognitif de l’apprenant passe par l’intériorisation et l’autonomisation des genres discursifs qui lui permettront d’utiliser les genres seconds (Bernié, 1998). Ecrire est ainsi, un « processus cognitif » qui présente des traces visibles (le produit écrit.) (Vigner, G.,1991).

Apprendre à écrire par des exercices de réécriture devrait donc occuper une place importante dans nos universités et surtout dans tout enseignement visant des publics de scientifiques. Des activités de réécriture peuvent permettre d’attirer l’attention des apprenants sur les moyens d’atteindre leur objectif à l’aide de procédés telles que : la suppression, les ajouts, les déplacements et les remplacements. Motivé et poussé par ses besoins spécifiques, l’apprenant pourrait prendre conscience qu’il est dans une situation de résolution de problèmes

Résumer, reformuler, paraphraser : des exercices de réécriture

Fuchs, C. définit la paraphrase comme la capacité « à jouer avec la diversité des formes d’expression » (Fuchs, 1994 : 12). Elle distingue entre deux types de reformulations : une première, « imitative », que nous retrouvons dans les imitations de textes d’auteurs ; et une deuxième, « explicative », qu’elle dit « centrée sur l’interprétation de TS (texte source)» (op. cit. : 8). Elle est plus utilisée dans les textes d’explicitation ou de vulgarisation, où le spécialiste tente de reformuler le contenu du texte source, TS3, afin d’en rendre le sens accessible à un public de non-spécialistes ou de semi-spécialistes. Il est, ainsi, question de textes anciens, poétiques, techniques ou scientifiques.

Le résumé, quant à lui, est considéré comme une reformulation explicative. Dans ce cas, Fuchs (op. Cité) souligne que la perception traditionnelle de cette reformulation comme une forme d’amplification n’est pas valable : il s’agit, au contraire, de condensation.

La reformulation est perçue comme un moyen, pour le lecteur, de s’approprier le discours scientifique. Pour Brey, C. cité par Grossmann, S. C. Frier et J-P. Simon, « (…) seule la “ toile d’araignée des reformulations tissées par l’individu autour du concept d’origine“ lui permettra d’accéder à ce que ce concept peut avoir d’utile pour lui » (1994: 152-153) et de se repérer dans le chantier conceptuel en cours d’élaboration et donc non achevé grâce aux balisages que met en place la reformulation.

Lecture et révision

Kellogg (1996), pense que pour bien écrire, il faut bien lire et que savoir lire peut influencer positivement la production d’un texte, à condition de lui adjoindre une étape de révision pour améliorer son texte. La révision a, pour ainsi dire, le rôle de contrôle de l’écriture et est “ considérée comme une comparaison entre les intentions du rédacteur et les résultats d’un processus basique“ (planification, traduction, programmation, exécution, lecture, édition) (p. 113). Ce qui inclut par là tout type de productions concrètes (mises sur papier) ou virtuelles (restées en MDT4).

Impact de la planification sur la qualité du texte produit

Les travaux de Flower et Hayes (1980) et de Scardamalia et Bereiter (1991) ont prouvé les bénéfices des différents modes de planification, insistant sur l’étape de „pré-écriture“ lors de laquelle les rédacteurs se concentrent sur la planification et négligent les autres processus, comme la révision. Peu de recherches, par contre, se sont penchées sur le lien entre la nature de la planification opérée et la qualité du texte produit (Piolat, 1999), même si Le premier modèle de Hayes et Flower (1980) posait la planification et sa relation avec la qualité des textes produits comme centrale.

Le brouillon et son importance didactique

Les recherches sur les processus rédactionnels focalisent tous sur la valeur et l’utilité des brouillons dans l’apprentissage de l’écriture au même titre que les modèles de l’activité rédactionnelle.

Effectivement, le brouillon nous aide à suivre pas à pas, dès le début, les parcours, les stratégies et les transformations d’une écriture dont les mécanismes sont dissimulés dans la forme achevée du texte final. Il nous permet de plonger dans la culture écrite, et nous renseigne sur l’utilisation de brouillons par les grands auteurs (Grésillon ,1988 :118). Or le brouillon, avant d’être un objet théorique, est un objet concret qui peut prendre différentes formes : plan, notes, listes, ratures, versions, copies et recopies, etc.

Un exemple d’écrit scientifique : La synthèse5 de textes comme objet d’enseignement à ses débuts en Algérie

La synthèse fait partie de l’activité résumante ; une des compétences de haut niveau : analyse, synthèse, résolution de problème. Elle correspond à une compétence constamment requise à l’université : prise de notes, rédaction de fiches de lecture, de note de synthèse, sélection d’information en vue de l’étude. De plus, cette activité met en jeu la compétence scripturale dans son ensemble : le résumé représente, en effet, un texte produit mais aussi un outil cognitif de lecture.

Expérimentation : faire une synthèse de plusieurs textes sur un même thème

Nous avons proposé à nos deux groupes quatre textes traitant du même thème (la matière et ses constituants : l’évolution du modèle atomique ; 1 / Composition des molécules ; 2/ Structure de l’atome selon Thomson et Rutherford ; 3/ Comment imaginer une particule de la matière, Masse des atomes et isotopes ? 4/ La quantification de l’infiniment petit. Les textes renferment tous les types de textes (narratif, explicatif, expositif et argumentatif). Nous leur avons demandé ensuite d’en faire une synthèse en vue de rédiger un texte final de 300 mots.

Nous avons demandé aux groupe expérimental de préparer leur production sur une feuille de brouillon. La préparation terminée, nous leur avons demandé de recopier leurs produits au propre. Les brouillons ainsi que les textes produits ont été ramassés et analysés.

Analyse d’un corpus de copies : Les critères d’analyse

Dans le but de déterminer le rôle joué par l’écriture préalable d’un plan et d’un brouillon, il convient d’analyser et de comparer les deux types d’écriture: les versions avec plan et brouillon du groupe expérimental et celles sans plan et sans brouillon du groupe témoin rendues en classe (24 copies avec un brouillon et 20 copies sans)6.

Instruments de mesure

L’organisation du contenu développé dans les textes produits par les étudiants a été évaluée à l’aide d’une grille dont nous citons quelques-uns dans cet article :

-

Le titre qui inclut les référents traités

Les titres reflètent le sujet commun à tous les textes -source, à savoir « la matière et ses constituants ». On relève, cependant une grande diversité dans la formulation des titres :

Exemples : Copieb19 : Le comportement de la matière dans ses différents états

Copieb20 : Quelle sont les caractéristiques des constituants de la matière ?

-

Introduction et conclusion

Les introductions dans plusieurs copies révèlent un vrai travail personnel, mais montrent aussi, que tous les étudiants ont saisi le thème principal qui tourne autour de la matière et ses constituants. On y trouve, en plus du thème, des informations ajoutées appartenant aux connaissances antérieures des étudiants et qui ne figurent pas dans le texte-source.

Exemple : Copieb2 : Le proton possède un quanta (quantité) de charge positive et l’électron un quanta de charge négative, le neutron est neutre.

-

Savoirs linguistiques, sémantiques

Dans la totalité des copies : utilisation du même lexique des textes sources de par imitation et imprégnation. On remarque cependant la présence d’expressions appartenant aux connaissances personnelles des étudiants, mais toujours dans le domaine scientifique de référence.

-

Enonciation

La quasi-totalité des copies étudiées ci-après fait état d’un « on », un « nous », ou un « il », qui marque l’impersonnel et donc, le caractère neutre et objectif du texte (neutralité au niveau de l’énonciation, forme pronominale servant à exprimer l’autonomie des objets, forme passive, utilisation du présent). On y repère des traces telles que : on intensifie, l’on obtient, on peut, Nous appelons, On distingue, il arrive, …

Exemple : Copie b3 : Nous appelons molécule la plus petite partie d’un corps. Lorsqu’on récupère ces morceaux, on peut encore les casser en morceaux plus petit. Il arrive toujours un moment…etc.

-

Cohérence et cohésion : Utilisation des anaphores

Exemples Copieb9 : Les atomes sont des particules incassables que l’on obtient par décomposition des molécules. Ces dernières sont constituées d’assemblage d’atomes.

Copie b2 : Les atomes des éléments sont les particules fondamentales de la matière. Ils sont indivisibles et ne peuvent être crées ou détruites.

-

Utilisation de connecteurs :

Exemples : Copie b3 …alors que la plus part des particules alpha traversent la feuille d’or sans changement notable de direction. (Opposition)

Copie b9 Si la chaleur est encore plus intense on obtient un gaz. (Condition)

-

Analyse du rôle du brouillon dans les copies des étudiants

Les sujets de notre groupe expérimental ont produit une synthèse accompagnée d’un plan et d’un brouillon. Le plan, le brouillon et la mise en texte sont le fruit d’un travail individuel. Ces brouillons sont remarquables parce qu’ils portent les traces d’un travail important. On y observe des opérations de suppression, de remplacement, d’ajout et de déplacement.

Trace de la recherche des idées : Le brouillon montre des ajouts ou des suppressions

Opérations de suppressions dans le but d’éviter la répétition d’une idée, écarter une remarque hors sujet, alléger les exemples pour sélectionner les plus pertinents.

Exemple : Copie b12 : sauf si l’on chauffe légèrement le solide. » Dans le texte source devient dans le texte cible. « après le chauffage elle devient vibrante. ».

Dans le brouillon : Copie b 12 « elles se déplacent à très grande vitesse.» () dans le corps de la synthèse est noté seulement : → « Vitesse assez grande »

Ajout : Illustrer : ajouter des exemples.

Copie b12 « Modèles des états de la matière. », dans le texte source est reformulée par ajout dans le brouillon () en… → « Au plus profond de la matière quelle sont les différents états et les différentes compositions des matières ? »

Substitution : Remplacer une expression pauvre ou inexacte par une autre (démarche qui combine la suppression et l’ajout).

Copie b 13 « qu’il pouvait exister des particules très petites dont seraient constituées toute matière ; ils avaient appelé ces particules des atomes. », dans le texte source. Dans le bouillon→ « qui sont incassables d’où le terme atome. »

Reformulations : amélioration qualitative de l’écriture

L’écriture est perçue comme un travail sur la richesse lexicale. Une différence quantitative et qualitative entre les 2 versions se fait sentir.

Exemple : Copie b 6 Dans le texte-cible : Modèles des états de la matière

Dans le texte-source : La matière se trouve dans la nature comme (solide, gaz, liquide)

Tableau 1 : Comparaison entre copies avec et sans brouillons

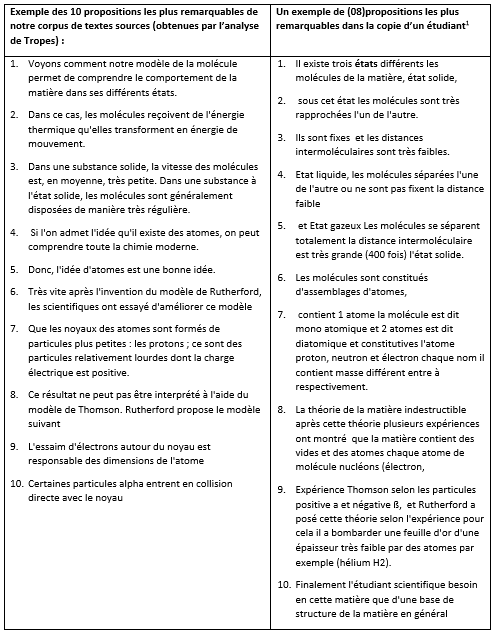

L’analyse sémantique avec „Tropes“ : Le découpage en propositions remarquables (cf. annexe 1)

Il est à signaler que dans le présent article, nous nous sommes limité à un seul critère, celui de l’analyse sémantique basée sur le découpage propositionnel. Pour dégager ces propositions, Tropes procède à un traitement complexe d’Analyse cognitivo-discursive (ACD). C’est le poids de la proposition, son ordre de placement dans le texte et son rôle argumentatif qui servent à classer les propositions en leurs attribuant un score. Les propositions sont ensuite classées et affichées en fonction du score alloué. Ceci permet de contrôler la quantité de propositions affichées et pour garantir que le résultat obtenu reflète bien le texte analysé, Tropes permet de régler le taux de contraction du texte7 (Cf. manuel de Tropes).

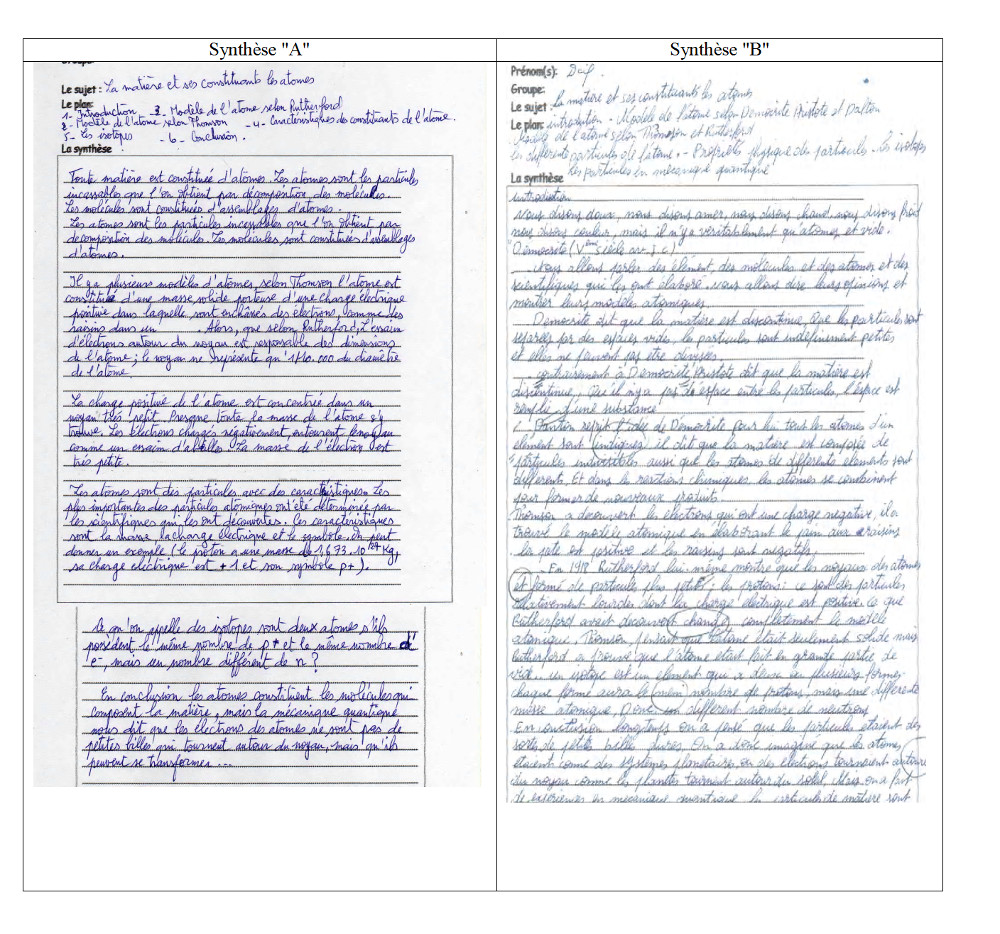

Bilan des résultats : Évaluation de la synthèse au niveau des informations

L’analyse des textes fait ainsi apparaître qu’une activité basique d’écriture a été obtenue et est satisfaisante pour un début. La majorité des textes avec planification (précédés d’un plan et un brouillon) sont structurés. Les informations recueillies sont intégrées dans un nouveau texte cohérent. D’une manière globale, la synthèse est centrée sur un fil conducteur qui apparaît dans le titre, le chapeau, le premier paragraphe et le dernier. Une progression conduit le lecteur du connu au nouveau sans rupture. Les éléments hétérogènes sont reliés entre eux. Le texte est organisé. Paragraphes homogènes et progressifs, articulés entre eux (mots-outils ou connecteurs sémantiques). La mise en pages met en évidence la structure du texte (alinéas, paragraphes, titres, ponctuation, pagination, marges, soin…). Pour terminer, on retrouve au minimum huit propositions remarquables des dix dans les copies des scripteurs.

Conclusion

Le travail effectué par notre groupe d’étudiants, et dont nous rendons compte de façon nécessairement imparfaite, permet de faire apparaître l’importance de l’écriture. Pour l’étudiant, au niveau le plus bas d’entrée dans l’activité, une première forme d’écriture a été possible. Elle peut se limiter à recopier certaines phrases proposées, mais le seul fait d’avoir choisi les énoncés à rassembler semble les avoir rendus véritablement auteur de leur texte.

On distingue deux étapes dans l’élaboration du texte final de la synthèse : la récupération (et la réorganisation) des informations essentielles des différents textes sources et la mise en texte.

Nous pensons par ce travail, contribuer à enrichir le champ de la didactique du FLE et du coup, celui du Français sur objectifs universitaires, à propos de la « synthèse de textes ». Nous souhaitons qu’elle se propage rapidement à l’ensemble de l’Enseignement Supérieur et qu’elle fasse l’objet d’utilisations et d’attendus divers.

Références bibliographiques

-

Barré de Miniac c. et Reuter, Y. (2000) « Apprendre à écrire dans les différentes disciplines au collège », La lettre de la DFLM, 26, 18 – 23.

-

Bernié, J.P. (1998). Éléments théoriques pour une didactique interactionniste de la langue maternelle. In M., Brosard, et J., Fijalkow, (Eds.), Apprendre à l’école : perspectives piagétiennes et vygotskiennes. Bordeaux : P.U.B.

-

Brey, C. (1984), « Les travaux pratiques de reformulations », LANGUE FRANÇAISE, N°64.

-

Cuq J.-P., Gruca E. (2002). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, Coll. FLE.

-

Grésillon. A :(1988) « les manuscrits littéraires, le texte dans tous ses états » in Pratiques n°57.

-

Grossmann, F., Frier, C., Simon, J-P. (1994). « Lecture et construction du sens : l’évaluation de la compréhension de textes spécialisés par des étudiants de première année de DEUG », Lidil, 10, 149-178.

-

Faigley, L. et Witte, S. (1981), Analyzing revision. College Composition and Communication, 32, 400-414.

-

Hayes, J.R., & Flower, L.S. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive processes in writing Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. pp.3-30

-

Hayes, J.R., & Flower, L.S. (1981), A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32 (4). pp. 365-3 87.

-

Kellogg R.T. – (1996). A model of working memory in writing, in C.M. Levy et S. Ransdell (Edit.), The science of writing, Mahwah (NJ), Erlbaum, p 131

-

Piolat, A., Denhière, G., David, L., Fasce N. & Mais, C. (1986). Restitution orale ou écrite d’un récit lu, entendu ou présenté en images. In C. Bonnet, J.P. Caverni & J.P. Codol (Eds). Bulletin de psychologie, Numéro spécial 39 : Jugement et Langage : Hommage à Georges Noizet : pp. 407-417.

-

Pollet, M-C (2001), Pour une didactique des discours universitaires : Etudiants et système de communication à l’université, Bruxelles, De Boeck Université, 14-25.

-

Raymond. R, D. Véronique, (1997) « Pratiques de lecture de français langue étrangère à l’Université », dans G. Taillefer, A.K. Puch, Lecture à l’université. Langues maternelle, seconde et étrangère, Toulouse, Presses de l’Université des Sciences Sociales. p. 205

-

Reuter, Y.,(1996), Enseigner et apprendre à écrire, Construire une didactique de l’écriture. Paris : E.S.F.

Annexe 1 Les propositions les plus remarquables de notre corpus8

Annexe 2: Deux synthèses d’étudiants.

1 Analyse réalisée par le logiciel „Tropes» (www.acetic.fr) fondé sur l’Analyse Cognitivo-Discursive (ACD, Ghiglione et al, 1998).

2 En parcourant les programmes officiels de 3 A.S, nous constatons qu’ils intègrent les dimensions les plus fortes de la rénovation puisées dans l’approche psycho cognitive, dans le modèle de Hayes et Flower. Ceci apparaît clairement dans le tableau présentant les capacités et les objectifs d’apprentissage à l’écrit : « Ecrire c’est mobiliser ses savoirs et savoir-faire selon les contraintes sociales et culturelles de la communication. C’est faire des choix stratégiques élaborés à des niveaux successifs. » (CNP : 34)

3 Texte source

4 Mémoire de travail

5 La note de synthèse est présente partout dans les examens en France ; en Algérie, elle vient d’être intégrée comme exercice scolaire (CF. document d’accompagnement du manuel scolaire des 3ème A.S (Science et technologie en annexe (23, 24, 25))

6 Au total, il y avait 50 copies dont 06 ont été écartées pour raison de non-conformité aux consignes.

7 Il est à noter que les Propositions remarquables ne présentent un intérêt réel que sur un discours monolithique et structuré, pas trop long. Elles ne constituent en aucun cas un véritable résumé du texte (ce qui nécessiterait sa réécriture). Ces indicateurs n’ayant une signification que pour des documents de taille raisonnable, les Propositions remarquables ne sont pas affichées pour des textes très longs.

8 Tout a été reproduit fidèlement sans correction aucune des fautes.