Dr. Hamida Doulate Serouri

Rabéa Lahmar

Université de Tiaret, Algérie

Résumé :

L’intégration de la traduction dans le processus pédagogique de l’enseignement des langues vise à explorer une langue étrangère en relation avec la langue maternelle afin de cerner les écarts et les ressemblances qui existent entre deux systèmes linguistiques différents, ce qui pourrait occasionner un enrichissement linguistique. Par conséquent, la recherche d’équivalents pose problème notamment dans le cas de deux langues et deux cultures différentes telles que le français et l’arabe. Dans cette recherche, nous avons essayé de cerner les difficultés et les compétences des apprenants d’une langue étrangère, en l’occurrence le français et l’effort fourni lors de l’opération de traduction par le biais des exercices sur des unités de traduction. Pour ce faire, nous avons analysé un corpus que nous avons constitué à partir d’une expérimentation effectuée au département des lettres et langues étrangères à l’université de Tiaret. Les résultats montrent que la traduction de la langue cible vers la langue source comporte moins de transferts négatifs par rapport à celle qui provient de la langue source (l’arabe) vers la langue cible (le français), vu la complexité de la langue étrangère et la non-maîtrise des règles qui la régissent.

Mots-clés: traduction pédagogique – équivalence – langue source/cible – unité de traduction – énoncé – transparence/écart

Abstract:

The integration of translation in the process of language teaching aims to explore a foreign language in relation with the mother tongue in order to identify the gaps and similarities that exist between two different language systems, which could lead to the linguistic enrichment. Consequently, the search for equivalents is problematic, especially in the case of two languages and two different cultures, such as French and Arabic. In this research, we tried to identify the learners’ difficulties and competences of a foreign language, in this case, French and the effort made during the translation operation through exercises on translation units. In doing so, we analyzed a corpus that we built from an experiment conducted in the department of letters and foreign languages at the University of Tiaret. The results show that the translation from the target language (the receptor language) to the source language has fewer negative transfers compared to the translation from the source language (Arabic) to the target language (French), given the complexity of the foreign language and the lack of mastery of the rules governing it.

Key words: educational translation – equivalence – source/target language – translation unit – statement – transparency/gap

Introduction

Dans la méthode traditionnelle, la traduction était privilégiée alors que de nos jours elle se veut une discipline indépendante, avec un champ d’étude et des méthodes d’analyse empiriques, elle a sa propre science à savoir la traductologie. Elle est présente comme activité et comme production, elle tisse les liens entre les différentes cultures, contribue à la transmission des connaissances et assure une large diffusion des productions littéraires et scientifiques.

L’acte de traduire est une opération qui cherche à établir une équivalence entre deux textes produits dans deux langues différentes en mettant en exergue la signification et le style. Parmi plusieurs définitions proposées par les chercheurs, nous choisissons la définition du dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde :

La traduction est généralement comprise comme un exercice de recherche d’équivalences entre des textes exprimés en deux langues différentes […]. La traduction nécessite en premier lieu la transmission de l’information initiale au destinataire de l’énoncé mais elle doit aussi essayer de produire sur lui les mêmes effets que sur l’interlocuteur de la langue source. (Cuq, 2003 : 239)

La recherche des équivalents est alors une étape fondamentale pour réussir le transfert d’une langue à l’autre, quelles que soient les langues. À cet effet, les théoriciens (Vinay et Darbelnet, 1958) mettent l’accent sur l’équivalence formelle ou ce qu’on appelle la traduction littérale :

La traduction littérale est acceptable lorsqu’elle permet de produire un texte correct et idiomatique. En revanche, [elle] est qualifiée d’inacceptable lorsque son utilisation produit un texte qui n’a pas de sens ou qui le modifie, qui a une structure étrangère à celle de la langue d’arrivée, qui ne correspond à rien dans la langue d’arrivée ou qui correspond à quelque chose ayant un autre niveau de langue. (Okome Engouang, 2013 : 33)

Selon les théoriciens, il existe deux types de transfert ; un transfert positif et un transfert négatif. Le premier concept résulte des similitudes qui existent entre les langues, c’est l’influence positive d’une langue connue sur l’apprentissage d’une nouvelle langue. « [Il] est considéré comme tel lorsque l’apprenant produit un énoncé correct en L2 là où il existe une ressemblance entre certains traits ou certaines structures de la L2 et de la L1 » (Faerch & Kasper, cité par Demchenko, 2008 : 19). Le deuxième concept appelé transfert négatif ou interférence linguistique est considéré comme la principale source d’erreurs dans l’apprentissage de la L2. Pour Lado (1957) l’un des théoriciens des méthodes de description des langues, « la L1 influence l’apprentissage de la L2 et la différence entre les deux langues constitue la plus grande difficulté de l’apprentissage ». (cité par Demchenko, 2008 : 20).

Par ailleurs, le manque de compétences de traduction est l’un des problèmes majeurs éprouvé par les apprenants. Ce qui explique la pauvreté linguistique (lexique, vocabulaire…) dans l’une des langues ou dans les deux mais également la différence dans les structures syntaxiques des deux langues. D’autres difficultés proviennent des obstacles stylistiques notamment les modes de versification quand il s’agit d’un texte littéraire. Ce qui exige de la part de l’apprenant la prise en compte de l’aspect poétique de l’énoncé à traduire.

Telles sont les motivations qui nous ont conduites à faire cette recherche empirique. En effet, nous avons constaté que certains étudiants qui apprennent le français comme langue étrangère éprouvent des difficultés lors du processus de traduction écrite. À partir de ce constat, nous nous demandons si la traduction littérale favorise l’apprentissage de la langue L2 ou elle influence négativement l’apprentissage de la langue étrangère et comment nous pourrions installer chez les étudiants une compétence de traduction. Nous avons essayé d’apporter des éléments de réponses à ces questions en formulant deux hypothèses. Premièrement, nous supposons que le problème de traduction est dû peut-être à l’influence de la L1 des apprenants. Ces derniers ont souvent recours à la L1 (l’arabe). Deuxièmement, il est probable que la non-maîtrise des règles qui régissent la langue étrangère est à l’origine des difficultés en traduction.

Méthode

Recueil de données

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes basées sur les participants de notre université, c’est-à-dire nous avons choisi une classe

de 2ème année licence au département des lettres et langues étrangères (section de langue française) à l’université de Tiaret. Les participants à notre étude sont en nombre de 20 étudiants ; ils se familiarisent avec la langue française ; ils peuvent avoir un niveau avancé et intermédiaire. Il est important de noter que ces étudiants apprennent la matière « initiation à la traduction » pour la première fois après avoir réintégré cette matière dans le canevas de filière « lettres et langues étrangère » en 2013.

Constitution du corpus

Notre corpus est constitué des copies d’examen partiel du semestre 4 de la matière « Initiation à la traduction » au cours de l’année universitaire 2014-2015. Il s’agit d’un test d’évaluation constitué de deux exercices dont la consigne change d’un exercice à l’autre. Dans le premier exercice, nous avons demandé aux étudiants de traduire en langue cible (le français) un dialogue arabe composé de 7 énoncés. Le deuxième exercice consiste à faire la traduction inverse, il s’agit de traduire 4 énoncés de la langue française à la langue arabe. Par ailleurs, il n’est pas permis aux étudiants d’utiliser les dictionnaires.

Traitement des données

Pour le traitement des données, nous avons eu recours à la méthode quantitative/qualitative. Après avoir corrigé les copies des étudiants, nous avons observé la présence d’erreurs selon deux niveaux à savoir les erreurs de contenu et les erreurs de forme. (Demirtas et Gümüş, 2009 : 129-130). Cependant, nous avons fait notre analyse en nous basant sur certains critères proposés par les chercheurs Cohen, Brooks-Carson, Jacobs-Cassuto (2000) dans leur grille d’évaluation des transferts. Pour ces auteurs, les erreurs ont été classées en quatre catégories: morphosyntaxe, lexique, orthographe et cohérence/ cohésion. (Cité par Demchenko, 2008 : 37).

Nous avons codifié chaque copie pour pouvoir calculer le nombre d’erreurs commises par chaque apprenant et selon chaque catégorie. Ensuite, nous avons réparti les types d’erreurs dans les deux exercices. En outre, nous avons calculé le taux des transferts (positif et négatif). Enfin, nous avons analysé les représentations mentales lors du transfert 1 et transfert 2.

Résultats

Analyse globale des erreurs

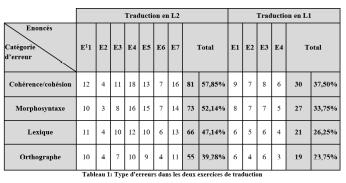

Tableau 1: Type d’erreurs dans les deux exercices de traduction

Le tableau ci-dessus représente la distribution des erreurs selon chaque catégorie dans les deux exercices proposés (traduction vers la L2 et traduction vers la L1). Le pourcentage des énoncés de chaque exercice contient le même type d’erreur par rapport au nombre total des copies corrigées. D’après les résultats, nous pouvons remarquer clairement une différence dans les catégories d’erreurs, et cela dans les deux traductions effectuées.

Ces résultats montrent aussi que la majorité des apprenants universitaires préparant une licence en langue française éprouvent de véritables difficultés dans la production écrite. Il apparait clairement que les erreurs de type cohérence / cohésion dominent par rapport aux autres types.

Taux des transferts (positif / négatif)

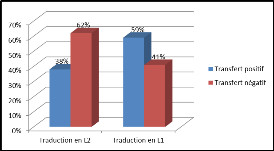

Figure 1: Taux des transferts (positif / négatif)

À partir des résultats qui apparaissent dans le graphe ci-dessus, nous pouvons dire que le transfert devient négatif lorsqu’il est demandé aux étudiants de traduire de la langue arabe vers la langue française. Cependant, il devient positif lorsqu’on leur demande de traduire du français vers l’arabe. Il parait que les étudiants ne trouvent pas facilement les équivalents en français.

En comparant les résultats illustrés dans le graphique, nous avons constaté que la traduction la plus accessible et qui répond le plus aux compétences langagière des étudiants est la traduction qui s’effectue de la L2 vers la L1, ceci est affirmé par le taux du transfert positif qui représente 59% par rapport aux taux élevé du transfert négatif égal à 62% de la traduction en L2.

Analyse des représentations mentales lors des transferts

-

Représentations mentales lors du transfert 1 (arabe / français)

Erreurs de cohérence/cohésion

Selon J.M. Ducrot, la catégorie cohérence / cohésion nécessite de respecter trois règles : la 1ère est la règle de progression (non répétition) ; la 2ème c’est la règle d’isotopie (l’unité de sens) ; la 3ème est celle de la cohérence sémantique (non contradiction du sens à l’intérieur du texte).

Les erreurs relatives à cette variable représentent une difficulté à part car elle illustre le plus haut taux d’erreurs de transferts égal à 57,85%. Nous citons l’exemple de l’énoncé 6 dans lequel l’apprenant a effectué une traduction erronée sur plusieurs aspects. Il a négligé totalement les règles du transfert en L2 en traduisant ainsi l’énoncé : « je veu rester d’un calme ce soir ». Il y a donc absence de cohérence sémantique, la phrase traduite n’a pas de sens, ce qui confirme que l’apprenant à fait appel à l’équivalence formelle (mot à mot) sans tenir compte du sens : le mot arabe « سأرتاح » est traduit par la structure « rester d’un calme ».

Erreurs morphosyntaxique- syntaxique

La compilation de ces résultats nous montre 52,14% d’erreurs sur le plan morphosyntaxique. Les difficultés résident surtout au niveau de la traduction du syntagme verbal. Il suit des règles de transfert très particulières dans la traduction arabe / français, vu les diversités et la complexité des temps verbaux, c’est une source de difficultés pour les apprenants de la langue étrangère. Dans les exemples suivants, nous donnons les équivalences syntaxiques des formules verbales traduites par les participants :

Dans la traduction arabe /français, la structure verbale « ترتاح يجب أن كان » a pour équivalent en français la forme verbale suivante : « Tu devrais te reposer ». Nous avons repéré également les erreurs morphologiques commises dans la même phrase : « faut-il que tu reposes » ; « il devait que tu repose » ; «Tu devait soulager ». Il s’est révélé que tout l’ensemble des participants ont effectué des transferts négatifs de l’énoncé 4. Nous pouvons dire que la forme pronominale des verbes français représente une difficulté majeure chez les apprenants du FLE, vu que le système syntaxique arabe ne contient pas cette forme verbale.

Erreurs lexicales

Ce type d’erreurs se manifeste dans la quasi-totalité des copies analysées. Les interférences lexicales ou interlinguales proviennent des transferts négatifs et des équivalents impropres de la langue de départ L1 à la langue d’arrivée L2. Nous avons enregistré 47,14% d’erreurs sur le plan lexical. Cette catégorie représente un taux élevé d’erreurs. Citons l’exemple de l’énoncé 1 dans lequel nous avons constaté le choix inapproprié de l’équivalent du mot arabe « لمجتي » qui veut dire en français « mon goûter » ; de nombreux répondants ont utilisé le mot « repas ».

Erreurs orthographiques

L’orthographe française représente un obstacle qui entrave la maitrise de la langue. Dans le contexte français, les élèves font beaucoup de fautes d’orthographe. L’analyse des résultats nous montre un pourcentage de 39,28%. À cela, les participants commettent beaucoup d’erreurs sur le plan orthographique, et qui sont spécifiques aux apprenants arabophones, comme par exemple les difficultés de transcription de certains phonèmes en graphèmes comme dans ce cas: « se soir » au lieu de « ce soir » ; « sosial » au lieu de « social ». Il est à noter que les difficultés de transcription ont un lien étroit avec les connaissances des apprenants de la langue française considérées comme «erreurs d’interférence».

-

Les représentations mentales lors du transfert 2 (français/arabe)

En ce qui concerne les représentations mentales lors du transfert 2, nous avons mis l’accent sur les erreurs les plus fréquentes lors de la traduction de la langue cible (le français) vers la langue source (l’arabe). Nous avons remarqué qu’un certain nombre d’étudiants ont aussi des lacunes dans la L1 car nous avons repéré dans le même énoncé différentes erreurs : cohérence / cohésion, orthographique, syntaxique et lexicale. Nous citerons les exemples suivants :

Enoncé 1 : Combien de langue étrangère avez-vous étudié ?

Concernant la structure verbale « avez-vous étudié », de nombreux participants n’ont pas trouvé l’équivalence morphosyntaxique en arabe du syntagme verbal « avez- vous étudié ». Selon les règles du transfert, le temps verbal passé composé c’est l’accompli en arabe «درستم». Le principe de la conjugaison est une véritable source d’interférence entre l’arabe et le français, les apprenants devraient donc acquérir ces règles de transferts pour effectuer une traduction correcte.

Enoncé 2 : Quand le président a-t-il inauguré cette usine ?

Dans cet énoncé, le verbe « inaugurer » pose vraiment un problème pour les participants. Il a été traduit en arabe par les termes : «افتتح », « سيترأس », «أسّس », « سيزور ». Les participants n’ont pas pu trouver l’équivalent du verbe en arabe qui est « دشن ».

Enoncé 3 : J’aimerais que vous me parliez de la situation du travailleur émigré.

Nous avons toujours remarqué que les participants ont des faiblesses à trouver l’équivalent morphosyntaxique de la forme verbale de la phrase « j’aimerais que vous me parliez ». La quasi-totalité des participants n’ont pas transféré convenablement cette structure qui a comme équivalent « تحدثني أن أود». Une erreur morphosyntaxique est introduite aussi à travers le transfert négatif du syntagme nominal « le travailleur émigré », nous avons trouvé dans quelques réponses le non-respect des règles d’accord du nombre en écrivant «العمال المهاجرون ».

Enoncé 4 : Il passait son temps à se rendre au bureau de la main d’œuvre.

Les erreurs commises dans cet énoncé sont de différents types. Il s’agit d’une erreur morphosyntaxique qui porte sur la traduction de la structure « Il passait son temps » dont l’équivalent trouvé est « ضيع وقته ». Ainsi, nous avons remarqué que le verbe est mal choisi. De même, le syntagme nominal « main-d’œuvre » est mal traduit : «مكتب العمل», «كتب المطالعة». La traduction de cette structure a donné lieu à plusieurs cas de figure ; nous citons la traduction suivante : « ضيع وقته ينتظر في المكتب المكالمة » qui manifeste des interférences sur plusieurs plans ; ce qui a donné totalement un autre sens. Cela veut dire que les sujets n’ont pas compris le sens de la phrase en français.

Conclusion

À la lumière de cette étude, nous avons constaté que la traduction de la L2 vers la L1 comportait moins de transferts négatifs par rapport à celle qui provenait de la traduction de la L1 vers la L2. Ceci représente donc une différence claire entre les deux traductions, et nous permet d’affirmer que les étudiants, lors de la traduction en L2, éprouvent beaucoup de difficultés, vu la complexité de la langue étrangère qui semble dépasser leurs capacités linguistiques. En outre, ces lacunes sont dues à la méconnaissance des règles qui régissent la langue (orthographiques, grammaticales, morphologiques …). D’ailleurs, lorsque les apprenants traduisent en langue étrangère, ils ont toujours recours à l’équivalence formelle qui influe sur le sens et la cohérence textuelle et conduit généralement à une traduction incorrecte. Rappelons donc que la grande majorité de nos participants ont affirmé qu’ils réfléchissent d’abord dans la L1 qu’ils maitrisent mieux pour accéder après aux transferts qu’ils soient positifs ou négatifs.

Face à toutes ces lacunes (interférences linguistiques, problèmes d’orthographe et de ponctuation, choix inapproprié des équivalents, expressions mal formulées…), nous avons constaté qu’il existe une certaine compétence de traduction qu’il faut développer chez les apprenants. Ces résultats nous ont montré que l’acquisition de la langue étrangère au moyen de la traduction écrite nécessite la mise en place de méthodes adaptées aux besoins et aux attentes des apprenants du FLE. Le rôle de l’enseignant est aussi important ; il devrait diagnostiquer les faiblesses et les lacunes des apprenants pour pouvoir en connaitre les causes et chercher des solutions. Il est nécessaire d’attirer leur attention sur l’importance des théories et des approches de traduction, les encourager à trouver les bons équivalents pour qu’ils puissent traduire un texte en tenant compte notamment de l’aspect sémantique.

Références bibliographiques

Cuq, J-P. (dir. 2003). Dictionnaire de didactique de français langue étrangère et seconde. Paris: Clé international.

Demchenko, A. (2008). Le recours à la traduction par des apprentis adultes d’une langue seconde : aide ou handicap ? Mémoire. Université du Québec à Montréal. URL : < https://archipel.uqam.ca/1349/1/M10227.pdf>, consulté le 15/02/2018

Demirtas, L et Gümüş, H. « De la faute à l’erreur: une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE ». In Synergies Turquie, n°2-2009, pp. 125-138. URL : <https://gerflint.fr/Base/Turquie2/lokman.pdf>, consulté le 15/02/2018

Okome Engouang, L-S. La traduction entre outil d’enseignement et discipline scientifique : le cas de l’espagnol au Gabon et en Guinée-Equatoriale. Thèse en Linguistique. Université Nice Sophia Antipolis, 2013. Français. URL : < https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00975525/document>, consulté le 15/02/2018