| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 16. Nr. | August 2006 | |

|

4.1. Innovation in Städten und Regionen - das Fallbeispiel Centrope und der globale Kontext |

||||

Irene Rubitzki (Geschäftsstelle e5 Österreich, Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency, Wien)

1. Zusammenfassung

e5 steht für herausragende Erfolge von Kommunen im Energiebereich. Teilnehmende Gemeinden erhalten Unterstützung und Beratung in allen Fragen der Energieeinsparung, um Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeit die lokale Wirtschaft zu unterstützen sowie neue marktreife Technologien zu fördern. Anhand der Vorarlberger Gemeinde Zwischenwasser wird die Struktur des Programms und einige Umsetzungsbeispiele dargestellt.

Weltweite Beobachtungen von Klimaforschern haben gezeigt, dass die menschlichen Eingriffe in die Natur Klimaveränderungen verursachen. Durch den vermehrten Ausstoß von so genannten Treibhausgasen, insbesondere von CO2, hat sich das Temperaturmittel der Erde in den vergangenen 150 Jahren um 0,6 bis 0,8 Grad Celsius erhöht.

1997 kam es bei der dritten internationalen Klimakonferenz in der japanischen Stadt Kyoto zu einem Durchbruch in der weltweiten Klimapolitik. Das bei der Konferenz verabschiedete Kyoto-Protokoll ist eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung, in der sich die unterzeichnenden Staaten zu konkreten Reduktionen ihrer Treibhausgasemissionen von 2008 bis 2012 verpflichten. Insgesamt soll eine Reduzierung um durchschnittlich 5,2 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 erreicht werden.

2002 hat der Bund gemeinsam mit den Ländern eine nationale Klimastrategie für Österreich ausgearbeitet. Ihre Umsetzung soll garantieren, dass Österreich seine Treibhausgasemissionen in dem im Kyoto-Klimaschutzprotokoll vereinbarten Umfang reduzieren wird. Österreich muss in den kommenden Jahren seinen Ausstoß an Treibhausgasen um 13 Prozent unter den Wert von 1990 senken. Die Klimastrategie ist ein Paket von emissionsverringernden Maßnahmen für die Sektoren Energieerzeugung, Verkehr, Raumwärme, Industrie, Land-, Forst- und Abfallwirtschaft. Ein wesentlicher Beitrag ist die Nutzung und Förderung neuer Technologien, die den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Trotz aller Anstrengungen konnte Österreich dem Kyoto-Ziel bisher nicht näher kommen. 2003 lagen die Emissionen 13 Millionen Tonnen über dem Basisjahr 1990 und um 23,2 Millionen Tonnen über dem Kyoto Ziel. Das bedeutet einen Anstieg der Treibhausgasemissionen von 16,6 Prozent seit 1990.

Die Klimaschutzinitiative klima:aktiv, eine Initiative des Lebensministeriums, unterstützt und ergänzt die in der österreichischen Klimastrategie vorgesehenen Maßnahmen. e5 ist eines dieser 23 zielgruppen- und themenspezifische Programme (1).

3.1 Was ist e5? Woher kommt die Idee?

Die Idee innovative und engagierte Gemeinden in Fragen der Energieeffizienz zu unterstützen und auszuzeichnen stammt ursprünglich aus der Schweiz (www.energiestadt.ch) (2) und wurde 1998 von den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg übernommen und geringfügig adaptiert. Gemeinden in diesen drei Bundesländern können seither an diesem Landesprogramm teilnehmen und durch einen kontinulierlichen Bürgerbeteiligungs-Prozess den Energiehaushalt der Gemeinden positiv beeinflussen. Aufgrund des großen Erfolges wurde im Rahmen von klima:aktiv eine österreichweite Koordinationsstelle geschaffen, deren Aufgabe es einerseits ist die Idee von e5 in weitere Bundesländer zu tragen und Gemeinden zu motivieren an diesem Programm teil zu nehmen sowie andererseits Österreich auf der europäische Ebene zu vertreten.

3.2 Energiesparen: von Einzelprojekten hin zu einer strukturierten und kontinuierlichen Arbeit in der Gemeinde

Ziel von e5 ist, alle Bereiche der Gemeindeverwaltung nach Energiesparpotentialen zu durchleuchten und schrittweise die Einsparungspotentiale der Ist-Analyse zu realisieren und diese Erfolge zu dokumentieren und zu evaluieren. Das heißt, nicht das Einzelprojekt steht im Vordergrund, sondern das jährlich neu adaptierte Arbeitsprogramm, das eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen und Projekte enthält (3).

Abbildung 1: Typischer Programmablauf

Während der Einstiegsphase unterzeichnet die Gemeinde eine Basisvereinbarung mit dem e5-Programmträger, in der sie sich zu den Grundsätzen und "Spielregeln" des Programms bekennt. Im Gegenzug erhält die Gemeinde fachliche und organisatorische Unterstützung vom e5-Programmträger, einen professionellen Energieberater, der von Landesebene unterstützt wird. Das Energieteam der Gemeinde, bestehend aus VertreterInnen aus Verwaltung, Politik sowie engagierten BürgerInnen und EnergieexpertInnen, zeichnet für die Prozesssteuerung und Programmumsetzung verantwortlich. Im ersten Schritt erfolgt eine Ist-Analyse mit Hilfe der vom e5-Programm zur Verfügung gestellten Werkzeugen. Damit erhält die Gemeinde einen ersten Überblick über den Status der Energieeffizienz in ihrem Handlungsbereich und gleichzeitig ein Stärken-Schwäche-Profil, das bei der Erstellung eines energiepolitischen Arbeitsprogramms hilft.

Nach Abschluss der Einstiegsphase folgt die kontinuierliche Programmarbeit, der Schwerpunkt der energiepolitischen Arbeit. Das e5-Team sorgt dafür, dass konkrete Projekte geplant, vom politisch zuständigen Gremium beschlossen und schließlich umgesetzt werden. Zudem wird im Jahresrhythmus Bilanz über die Programmarbeit gezogen. Im Zuge dessen wird auch das energiepolitische Arbeitsprogramm überprüft und um neue Projekte erweitert.

Mindestens alle drei Jahre unterziehen sich die e5-Gemeinden einer Bewertung durch eine unabhängige Kommission. So wie Restaurants mit Hauben ausgezeichnet werden, bekommen erfolgreiche e5-Gemeinden dabei - je nach Umsetzungsgrad der möglichen Energieeffizienzmaßnahmen - ein bis fünf "e" verliehen. Ab einem Umsetzungsgrad von 50 Prozent ("eee") haben sich die Gemeinden zusätzlich für die europäische Auszeichnung European Energy Award® qualifiziert und können sich mit anderen europäischen Städten und Gemeinden messen. Erreicht eine Gemeinde "eeeee" (mehr 75 Prozent Umsetzungsgrad), kann sie sich um den European Energy Award® in Gold bewerben und rückt damit in die Liga der europäischen Energiechampions auf.

3.3 Die Europäische Ebene: Forum European Engery Award ®

Im Jahr 2002 einigten sich VertreterInnen der Programme e5 (Österreich) und Energiestadt (Schweiz) sowie Projektpartner aus Deutschland und Polen auf ein harmonisiertes Programm "European Energy Award®", das über weite Strecken auf seinen Vorgängerprogrammen Energiestadt und e5 basiert. Das Programm konnte durch Unterstützung der EU auf weitere europäische Regionen ausgedehnt werden: Frankreich, Irland, Ligurien - Italien, Litauen, Niederlande und Tschechien.

Ein internationaler Dachverband (Forum European Energy Award) zeichnet für die Einheitlichkeit des Programms in allen Mitgliedsregionen verantwortlich. Durch die adaptive Gestaltung des European Energy Awards werden bei der jeweiligen Bewertung der Gemeinden Faktoren wie die nationale Gesetzeslage, unterschiedliche Kompetenzen, die Gemeindegröße etc. ausgleichend berücksichtigt.

2004 wurden die European Energy Awards erstmals in Österreich verliehen: der European Energy Award® Gold ging an die Gemeinde Langenegg (Vorarlberg) und European Energy Awards® wurde an etwa 15 Gemeinden aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg vergeben. Die Gemeinden Mäder und Zwischenwasser konnten beim e5-Audit im Herbst 2005 "eeeee" erreichen und werden bei der kommenden EEA-Veranstaltung mit dem European Energy Award® Gold ausgezeichnet, weitere 7 Gemeinden werden mit dem European Energy Awards® (4) für Ihre intensives Engagement belohnt.

3.4 Die wesentlichen Programmelemente von e5

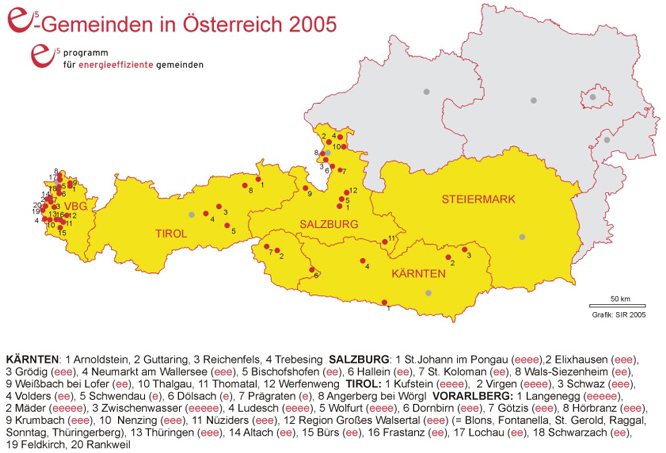

In Österreich gibt es derzeit über 50 e5-Gemeinden in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg, die seit 1998 dieses Programm durchführen sowie in Kärnten, das 2004 dem Programm beigetreten ist. Besonders erfreulich ist, dass die Steiermark seit Herbst 2005 ebenfalls Mitglied bei e5 wurde. Nachdem die Länder die Kommunen finanziell unterstützen, kommt den Ländern eine besondere Bedeutung zu. Die Abwicklung in den einzelnen Bundesländern erfolgt mittels Landesträger, das sind professionelle Energieberater, die den e5-Teams in den Gemeinden für Fragen und mit Unterstützung zu Verfügung stehen. Die Handlungsfelder von e5 umfassen die Bereiche Raumplanung, Verkehrsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Ver- und Entsorgung, interne Organisation der Gemeinde, Kommunikation und Kooperation. Im so genannten Maßnahmenkatalog ist eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern aufgelistet. Das e5-Team kann somit aus einer Vielzahl von Maßnahmen frei wählen, welche für sie die effizientste Maßnahmen sind, die als nächstes umgesetzt werden.

Angelehnt an Qualitätsmanagementsysteme der Wirtschaft, ist das e5-Programm als ein Prozess zu verstehen, in dem Schritt für Schritt:

Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungspotentiale identifiziert werden,

eine kontinuierlicher Verbesserungsprozess in Gang gesetzt wird,

Strukturen und Abläufe zur erfolgreichen Umsetzung von Energieprojekten aufbaut oder verstärkt werden,

die Mitwirkung der Bevölkerung an energiepolitischen Entscheidungen und Aktivitäten ermöglicht wird.

Wesentliche Programmelemente von e5 sind dabei:

die Berücksichtigung aller energierelevanten Handlungsfelder von Gemeinden (kommunale Gebäude und Anlagen, Ver- und Entsorgung, Mobilität, Entwicklungsplanung, interne Organisation, Kommunikation, Kooperation);

die schrittweise Verbesserung der Energieperformance durch klar identifizierbare Teilziele;

der Aufbau von Strukturen und die Vernetzung von Akteuren innerhalb der Gemeinde (Politik, Verwaltung, BürgerInnen, Betriebe, Initiativen etc.) sowie der Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden;

die Qualifizierung und Unterstützung kommunaler Akteure bei Planung und Umsetzung von Maßnahmen durch das e5-Beraternetzwerk;

Föderung der lokalen Wirtschaft (Sanierung von Gebäuden, Installateurgewerbe, nachwachsende Rohstoffe...)

regelmäßige interne und externe Erfolgskontrolle sowie die Auszeichnung der Gemeinden entsprechend ihrem Erfolg.

Abbildung 2: e5 Gemeinden und Bundesländer in denen e5 angeboten wird

3.5 Nutzen und Chancen für Gemeinden

Eine Mitgliedschaft im e5-Programm bietet für die Gemeinde und deren BürgerInnen vielfältigen Nutzen:

Kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz und eine damit verbundene Kosteneinsparung

Umsetzung einer zukunftsverträglichen, innovativen Energiepolitik und damit ein Beitrag zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen zum Klimaschutz

Befähigung engagierter BürgerInnen zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung durch aktive Bürgerbeteiligung

Qualifizierung von GemeindemitarbeiterInnen und Unterstützung durch das e5-Beraternetzwerk bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen

Optimierung gemeindeinterner Strukturen und Prozesse in energierelevanten Bereichen (Planung - Umsetzung - Evaluierung)

Vergleichsmöglichkeit mit anderen engagierten Gemeinden (Benchmarking)

Zugriff auf das Know-how von Energie-Mustergemeinden (regional, national und europaweit) und Verbreitung dieser Innovationen mittels des Netzwerkes

Klima- und Umweltschutz bedeutet erhöhte Lebensqualität für BürgerInnen

Imagegewinn durch eine verantwortungsbewusste Energie- und Klimaschutzpolitik

Die Gemeinde hat gegenüber dem Programmträger auch einige verbindliche Zusagen zu tätigen, um die Chancen nutzen zu können:

Zusage, sich in der Gemeinde und darüber hinaus aktiv für die Verwirklichung der Ziele des e5-Programms einzusetzen

Bereitstellung von personellen und budgetären Mittel für die Arbeit des e5-Teams

Formulierung und Umsetzung eines energiepolitischen Arbeitsprogramms

Bezahlung eines jährlichen Programmbeitrags zur Sicherstellung der fachlichen und organisatorischen Betreuung (abhängig vom jeweiligen Bundesland und der Gemeindegröße)

Teilnahme an e5-Veranstaltungen und Weiterbildungen

Weitergabe von Erfahrungen und Know-how an interessierte e5-Partnergemeinden

Durchführung des jährlichen internen Audits

Regelmäßige Teilnahme an einem externen Audit (Evaluierung mindestens alle 3 Jahre)

Zwischenwasser, liegt an einem sonnigen südwestlich gelegenen Rheintalhang auf einer Seehöhe von 500 bis 2000 m, mitten im "Garten Vorarlbergs". Im Herbst 2005 konnte Zwischenwasser mit "eeeee", der höchsten Ehrung im e5 Programm, ausgezeichnet werden. Das Engagement des gesamten e5-Teams, das seit 1998 intensiv an Verbesserungsmaßnahmen in allen 6 Energiebereichen umfassend aktiv ist, wurde somit belohnt.

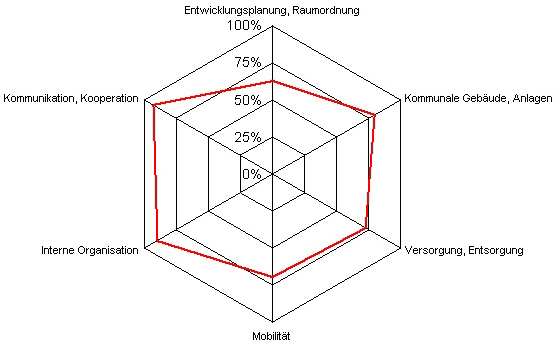

Abbildung 3: Energiepolitisches Profil der Gemeinde Zwischenwasser

Alle Projekte der Gemeinde Zwischenwasser aufzuzählen würde hier den Rahmen bei weitem sprengen, darum werden einige Projekte erwähnt, wobei in dieser Aufzählung der Schwerpunkt auf die Bereiche Raumplanung und Verkehr gelegt wird:

1984: Korrektur des Flächenwidmungsplanes: 6 ha Bauerwartungsland wurde in Freifläche Landwirtschaft rückgewidmet. Eigentümer-Beschwerden wurden vom Verfassungsgericht abgewiesen

1988 zweite Korrektur des FWP: zirka 18 ha Bauerwartungsland wurden rückgewidmet

1991: Rückwidmung von 8,4 ha Bauland (58 Grundeigentümer) in Freiflächen Landwirtschaft mit großen Anstrengungen und Verhandlungen bis zum obersten Gerichtshof

1992: Installation eines Fachbeirates für Architektur und Gemeindeentwicklung (in einer Gemeinde mit rund 3.000 Einwohnern!), wobei energetische Kriterien wesentlicher Bestandteil der Beurteilung sind

1993: Errichtung eines 60 ha großen Naturschutzgebietes

1995: Beitritt zum "Klimabündnis"

1997: Beitritt "ARGE ALP"

2001: Beschluss einer "Lokalen Agenda 21" mit ambitionierten Zielen als erste Gemeinde Österreichs.

2001: Im Rahmen des ARGE ALP Projektes "Energiebewusste Gemeinde 2000" wurde eine Energiebilanz der privaten Haushalte der ganzen Gemeinde erstellt und 2002 aktualisiert.

Umsetzung der Grundsätze und Zielvorgaben der LA21 bei den durchgeführten Bauprojekten der Gemeinde: Schule Muntlix, Sennerei Dafins, Musik-Probelokal, Friedhofserweiterung)

2003: Gründung der Projektgruppe "Verkehr" zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.

2004: Umsetzung von "Tempo 30" auf dem gesamten Gemeindegebiet, ausgenommen Hauptdurchzugsstraßen.

Aufgrund der Berglage der Gemeinde mit verschiedenen Ortsteilen ist die Begünstigung von Fußgängern und Radfahrern nur eingeschränkt möglich beziehungsweise zielführend. Unter anderem wurde aber die Fahrradmitnahme im ÖPNV durchgesetzt, einladende Fahrradabstellplätze errichtet sowie Fuß- und Radwegverbindungen neu geschaffen.

ÖPNV Angebotsverbesserung: Einführung des Sammeltaxis "YOYO" und des Gratis-Schibus nach Laterns . Derzeit laufen Bemühungen zur Parkraumbewirtschaftung bei der "Alpe Furx" mit gleichzeitiger Erschließung durch den ÖPNV sowie die Installation einer Mitfahrzentrale. Auch stellt die Gemeinde den Stellplatz für ein Car-Sharing Auto zur Verfügung und schreibt den Mitarbeitern die Benutzung vor.

2005: Digitale Karte für erneuerbare Energie auf der Homepage der Gemeinde

Neben dem obligatorischen Aktionstag "autofrei", der in Kooperation mit den Vorderland-Gemeinden durchgeführt wird, erfolgt eine regelmäßige Bewerbung alternativer Mobilität in den Gemeindenachrichten, in eigenen Aussendungen und in Tourismusprospekten.

Abbildung 4: Gemeinde Zwischenwasser bei der Überreichung der "eeeee" Auszeichnung

Herausragenden Erfolge der über 50 Gemeinden, die sich an dem Programm derzeit schon beteiligen, sind die beste Referenz zur Motivation weiterer Kommunen in Österreich an e5 teil zu nehmen.

Darüber hinaus soll e5 in weiteren Bundesländern implementiert werden. Auf europäischer Ebene gilt es die guten Beziehungen mit den Partnern zu festigen und weitere Entscheidungsträger in Europa von der Relevanz des Projektes zu überzeugen.

© Irene Rubitzki (Geschäftsstelle e5 Österreich, Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency, Wien)

QUELLEN

(4) www.european-energy-award.org

4.1. Innovation in Städten und Regionen - das Fallbeispiel Centrope und der globale Kontext

Sektionsgruppen | Section Groups | Groupes de sections

![]() Inhalt | Table of Contents | Contenu 16 Nr.

Inhalt | Table of Contents | Contenu 16 Nr.