| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 16. Nr. | Juni 2006 | |

|

14.6. Die Rolle von Wissenschaft und Forschung bei der Herausbildung eines neuen Selbstbewußtseins in den jungen Demokratien in Europa |

||||

Vladimira Valkova (Universität "Hll. Kyrill und Method", Veliko Tirnovo, Bulgarien)

[BIO]

Zu kommunistischen Zeiten wurde gerne ein Witz erzählt, der die bedenkenlose Wahlbereitschaft und mürrische Unzufriedenheit der Bürger und die verlogene Planwirtschaft entblößte: Ein amerikanischer Spion wurde nach Bulgarien mit der Aufgabe delegiert, einen kurzen Bericht über die "neue" (sozialistische) Ordnung zu erstatten. Nach wochenlanger Bemühung hat er Folgendes geschrieben: "Die Situation ist undurchschaubar. Keiner arbeitet, aber der Plan ist erfüllt. Der Plan ist erfüllt, aber die Geschäfte sind leer. Die Geschäfte sind leer, aber die Tische sind voll. Die Tische sind voll, aber die Leute sind unzufrieden. Die Leute sind unzufrieden, aber geben ihre Stimme ab. Erst stimmt man, dann schimpft man." Dass diese Absurdität nicht allein die realsozialistischen Zuständlichkeiten charakterisierte, erfuhren wir in den darauf folgenden fünfzehn Jahren, und wir finden sie präformiert in Musils Kakanien:

Es war nach seiner Verfassung liberal, aber es wurde klerikal regiert. Es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger. (33)

Das Auseinanderklaffen zwischen Denken und Fühlen, zwischen Leben und Wahrheit hat sich als eine Domäne der patriarchalen Gesellschaft erwiesen, in der das heterogene Wissen und Fühlen noch nicht die Formen des gesellschaftlichen Lebens bestimmen kann. Heterogenes Wissen setzt Multiplizierung und multiple Formen des Wissens voraus, es bestimmt aber nicht die Vorherrschaft, die auf anderen Machtwegen ergriffen wird und über die Jahrhunderte männerorientiert war.

Musil setzt die Zerstörung des Anthropozentrismus und des Phallozentrismus durch heterogenes Denken an, er bleibt jedoch nicht bei diesem Destruktionsakt, sondern geht weiter, indem er ein anderes Denken, eine neue Form des Denkens sucht, die die alten Grenzen auflöst und neue Wege eines machtfreien Denkens anbahnt. Dieses das Wirkliche und das Mögliche, das Weibliche und das Männliche zusammenschließende Denken erweist sich als eine Art Resistenzmittel in dem von Spannungsverhältnissen konstruierten Kakanien, wo das Wissen über die Dinge die Grenzen der Organisationsform überschreitet:

Wir wissen, daß sich das Leben ebenso in die unmenschlichen Weiten des Raums wie in den unmenschlichen Engen der Atomwelt verliert, aber dazwischen behandeln wir eine Schicht von Gebilden als die Dinge der Welt, ohne uns im geringsten davon anfechten zu lassen, daß das die Bevorzugung der Eindrücke bedeutet, die wir in einer gewissen mittleren Entfernung empfangen. Ein solches Verhalten liegt beträchtlich unter der Höhe unseres Verstandes. (527)

Es herrscht überall eine annähernde Stabilität der Relationen der Tatsachenwelt vor. Diese Erfahrung wird gerade aufgrund solcher mangelnden Beständigkeit und Stabilität in Formen gezwängt, die bei allen Aspekten des Lebens immer nur das bereits Vorhandene erahnen lässt. Die Dynamik des Wissens sprengt die alten Vorstellungen, an denen die Menschen noch festhalten.

Nicht einmal im Laboratorium zeigen sich die Dinge so, wie sie sein sollen. Sie weichen regellos nach allen Richtungen davon ab, und es ist einigermaßen eine Fiktion, daß wir das als einen Fehler der Ausführung ansehen und in der Mitte einen wahren Wert vermuten. (572)

Analog zu den fragwürdig gewordenen Gesetzmäßigkeiten der Natur sind auch die festen Kategorien, in denen sich der Mensch selbst denkt, "die reinen Beschaffenheiten des Gefühls, der Vorstellung, der Empfindung und des Willens" problematisch geworden.

...und es gibt bloß ein verflochtenes Ganzes, das bald zu wollen und bald zu denken scheint, weil diese oder jene Beschaffenheit in ihm überwiegt. (1169)

Der Verlust an Kausalität hat zur Einbuße der wahren Gestalt der Eigenschaften geführt. Sie sind nicht Ergebnis der Wechselwirkung von Persönlichkeit und Umwelt, von Privatem und Öffentlichem, sondern Schablonen bereits abgelaufener Entwicklungsprozesse.

Dementsprechend wird das Denken nicht mehr in einer als real erlebten und empfundenen physischen Welt angesiedelt, sondern bedeutet die Entfaltung dessen, was die Wirklichkeit an logischen Strukturen bereits in sich trägt und hervorbringen kann. Die Denkperspektive orientiert sich an einer Welt, die ihre beliebig reproduzierbaren Inhalte enthält. Gerade diese endlosen Variationen beklagt Arnheim. Er orientiert sich an den bestehenden Strukturen der Welt und betrachtet das Denken und die Wirklichkeit nicht wie Ulrich als "Einrichtungen für sich" (274), sondern als unlöslich miteinander verbundene Aspekte. Obwohl gewisse Ähnlichkeiten zwischen Arnheim und Ulrich in der kritischen Diagnose der Wirklichkeit bestehen, die als eine "Entthronung der Ideokratie" (408/9) bezeichnet wird, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Arnheims wirklichkeitslastiger Konzeption und Ulrichs Möglichkeitssinn zu beobachten. Während Ulrich den möglichen und noch nicht verwirklichten Handlungen ebenso viel Bedeutung wie den wirklichen beimisst, streben die Ideen Arnheims das Ideal einer strengen, empirisch überprüfbaren Ökonomie, eine "Vergeistigung der Wirtschaft" (509) an(1). Diese Synthese von "Seele-Geschäft" (389), die ihre Quellen in der Selbstausbildung, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft hat, verhelfen ihm zu einem "Mann großen Formats" (190), wie der Erzähler ironisch bemerkt. In der "Interessenfusion Seele-Geschäft" sieht Arnheim eine "Symbolgestalt der sich vorbereitenden Demokratie" (389), so dass er zu tiefst von der "Einheit und Harmonie der Kultur und der menschlichen Interessen" (ebd.) überzeugt ist.

Die Unmöglichkeit, das Wissen zu differenzieren und einheitlich zu organisieren, wird mehrmals im Roman thematisiert(2). Das heterogen gewordene Wissen bestimmt die Suche nach neuen Organisationsformen und bewirkt das Möglichkeitsdenken Ulrichs, der die Auflösung der Einheit als ein Merkmal der Gesellschaft betrachtet: "Es ist eine Welt von Eigenschaften ohne Welt entstanden" (150). Vor dem Hintergrund dieser Eigenschaftslosigkeit, d.h. der Auflösung des Ichs, der Identität, des Charakters(3) zeichnen sich zwei Zentren in der Männerwelt im Roman ab, die diese Heterogenität des Wissens unterschiedlich zu bewältigen versuchen. Auf der einen Seite sind das die Versuche Walters und Arnheims(4) mit ihrer Suche nach der Einfachheit der Gefühle, sei es mittels der Kunst oder mittels des Schreibens, mit der Sehnsucht nach der alten Einheit. Auf der anderen Seite steht Ulrich mit seinen Versuchen, durch sein prospektives Denken neue Formen für die Uneinheitlichkeit zu finden. Wenn auch diese zwei Denkmodelle sich wesentlich in ihrer Perspektive voneinander unterscheiden, haben sie eines gemeinsam: die Suche nach der Form, die als Reaktion und Reflexion auf die Veränderungen des Wissens einsetzt. Obwohl bei Ulrich diese Suche nicht mehr auf dem Identitätsprinzip beruht, obwohl er die Fragwürdigkeit der Verfügbarkeit über das Wissen in Anbetracht seiner Ausgrenzung erkennt, versucht er die Heterogenität zugleich auf eine ihr zugrunde liegende Einheit zurückzuführen. Die Trennung von gefühlhaftem und rationalem Wissen restituiert er in einer neuen Weise, indem er die vermisste Einheit als Formenfülle des Besonderen von Menschen und Dingen konstituiert. Diese Formenfülle entfaltet sich in wechselseitigen, prinzipiell unabschließbaren Beziehungen zwischen Objekt und Subjekt. Dabei verfährt er deduktiv: Das Hineinlesen in wissenschaftliche und mystische Texten ist auf die Suche nach der "schwebenden < Einheit > aller Dinge und Seelenkräfte" (753) orientiert, die als die Einswerdung von Ich und Welt ersehnt wird. Den Weg zur Welterfahrung und Selbstfindung, den auch Agathe eingeschlagen hat, ist die Erkenntnis des Einzelfalls durch das allgemeine Gesetz, die Ableitung des Besonderen u nd Einzelnen vom Allgemeinen . Auch bei Arnheim nimmt die oft zu einer unterhaltsamen Plauderei neigende Beschäftigung mit der Wissenschaft die Züge eines logischen Systems an, das er "das Geheimnis des Ganzen" (194) nennt. Seine tiefste Überzeugung - "Auf geheimnisvolle Weise geht im Leben das Ganze vor den Einzelheiten" (ebd.) - verhilft ihm zu einem pseudo-mystischen Erlebnis(5), das er als seelisch-glückliche Welterkenntnis auffasst(6). Die von Ulrich als "Dilettantenarbeit" (191) bezeichnete Beschäftigung mit der Wissenschaft steht nicht fern von Walters Beschäftigung mit der Kunst, die wiederum als "Dilettantismus" (51) bezeichnet wird. Was Walter als den zeitgenössischen "Menschenschlag" (64) beklagt und Ulrich vorwirft, ist das Fehlen einer Ahnung "von der Macht einer ganzen Seele" (63) und einer "ganze[n] Bildung im Goetheschen Sinne" (217). Darin erschöpft sich sein Geniebegriff, der danach trachtet, mittels Kunst zur "Aneignung der Welt" (1746) zu gelangen. Trotz der unterschiedlichen Art, auf die diese Welt- und Selbsterfahrung gesucht wird, weisen alle drei Weltorientierungen auf den Versuch hin zu einer positiven Aufnahme der Wirklichkeit . In der Begegnung mit Kunst und Literatur gestaltet sich die Veränderung des gewöhnlichen Verhältnisses zur Welt als ein gesteigertes Erlebnis. Die sich aus objektiven Gründen(7) ergebende männliche Motivation des Lesens bestimmt den jeweiligen männlichen Impuls zum Fühlen, Denken, Handeln.

Gerade hier liegt auch der wesentliche Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Erfahrung der Wirklichkeit, vermittelt durch die Beschäftigung mit Literatur. Sowohl Clarisse als auch Agathe empfinden den Motivationsansatz zum Lesen eher als negativen und daher zu vermeidenden bzw. seitens der Leserin mit Widerstand und Dekonstruktion zu begegnenden Anstoss zum Weiterdenken. Bei den Frauenfiguren entspringt das Bedürfnis zum Lesen nicht objektiven, sondern subjektiven Gründen, so dass ihre durch die Bücher gewonnene Welt- und Selbsterfahrung vom besonderen Einzelfall auf Allgemeine s , Gesetzm äß ige s zu schließen versucht. Diese induktiv gewonnene weibliche Motivation zum Lesen ergibt sich nicht aus gesellschaftlich bestimmten Prämissen, kommt nicht von außen, führt nicht vom Öffentlichen zum Privaten, sondern setzt bei der am eigenen Leib erfahrenen Beziehungskrise an. Auch die geistvolle, belesene Diotima, die der Kritik Ulrichs und des Erzählers ausgesetzt wird, verinnerlicht im Prozess ihres Versuchs, "den Intellekt mit Seinskräften zu umschlingen" und zu erlösen (100), die allgegenwärtige Auflösung und "wechselt ihre Lektüre" (187ff.) nach dem Bruch der Affäre mit Arnheim (was wiederum satirisch dargestellt wird). Sie versucht, sich als Frau von einer anderen Seite her zu verstehen, indem sie unter den Einfluss der zeitgenössischen Bücher über die Sexualmoral gerät. Ihr Ehrgeiz, "eine bedeutende Frau" (92) zu werden, lässt sich als ein latenter Emanzipationsversuch lesen, sich der Dominanz und "Erziehung" durch ihren Gatten zu entziehen (201). Die Suche nach Selbstbestimmungsmöglichkeiten begründet ihren Umgang mit Literatur(8) und ermöglicht ihr eine Neutextualisierung ihres Frau-Seins. Agathe, Clarisse und Diotima begreifen die Literatur durch das Gefühl, mit dem sie an die Lektüre jeweils(9) herangehen, und das sie in ihnen hervorruft, so dass das Lesen in eine ‚Erfühlung’ des eigenen Wissens übergeht.

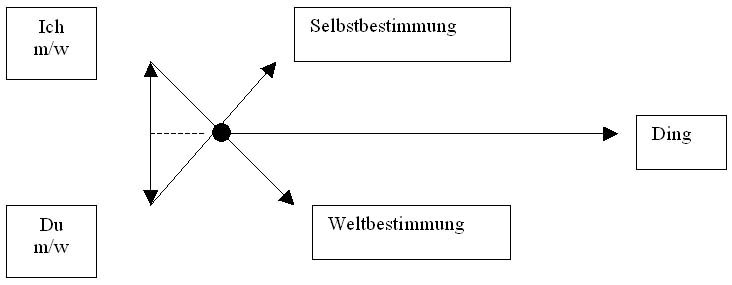

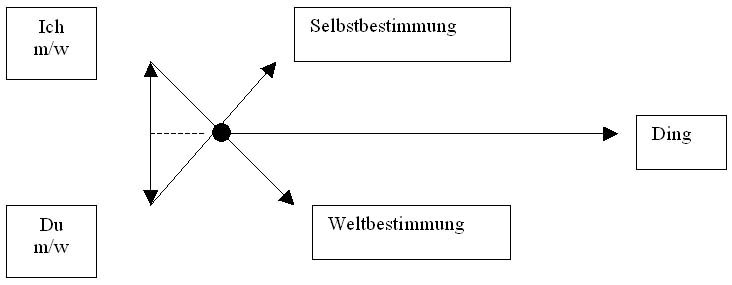

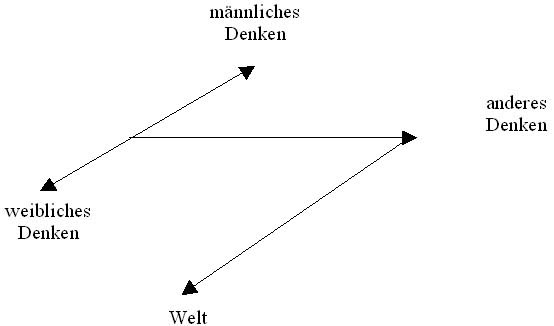

Eine polemische Entgegensetzung von weiblichem und männlichem Denken und Fühlen bliebe aber einseitig und würde das Spezifische des Romans verfehlen. Musil gestaltet in seinem Werk auf unterschiedliche Weise eine von vielfachen Spannungen bestimmte Frauen- und Männerwahrnehmung, ersetzt aber die eine nicht durch die andere, sondern führt sie in eine dritte, androgyne Einheit zusammen. Die zwei Bewusstseinszustände und Möglichkeiten des Fühlens gleiten im mystischen Erlebnis des "anderen Zustandes" in ein anderes, binäres Denken hinein, in dem weder das weibliche noch das männliche Prinzip dominieren. Das frühere Changieren zwischen dem weiblichen und dem männlichen Denken, zwischen dem "gebenden" und "nehmenden Sehen" (688, 754), dem "Konkav- und Konvexempfinden" (688) verschmilzt hier in eine uralte Einheit. Der "ursprüngliche ganze Mensch", der "von den Göttern in zwei Teile geteilt worden sei, in Mann und Weib" (903) wird zu einem "Doppelgesicht der Natur", wobei diese Gottähnlichkeit weder im Mann, noch in der Frau erkannt wird. Die Restitution dieser Androgynität entsteht in der Vereinigung, die die Züge einer hiastischen Struktur(10) annimmt und auf drei Stufen verläuft(11): 1. Zuerst vollzieht sich das Ineinandergehen von Ich und Welt, bei dem die Dinge ihr unbeachtetes Wesen offenbaren, d.h., die Dinge stehen nicht mehr in einem Objekt-Subjekt-Verhältnis, in dem die Dinge passiv und der Mensch aktiv ist. Dabei strebt das männliche/weibliche Ich nach der Bestimmung der Welt, und das weibliche/männliche Du sucht nach seiner Selbstbestimmung. 2. Die Grenzen zwischen Ich und Du, Männlichem und Weiblichem werden aufgehoben. Die Vereinigung von Ich und Du kommt in einem Dasein zustande, bei dem im weiblichen Körper die männliche und die weibliche Seele eins werden. (Im Körper von Agathe verschmelzen ihre und Ulrichs Seele(12)) 3. Die Vereinigung von Ich und Du findet einen anderen Ort, außerhalb des Weiblichen und Männlichen. Beide vereinigen sich in den Dingen.

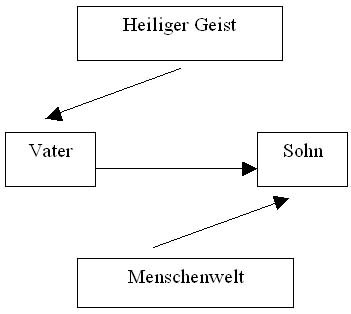

Der Weg der Erkenntnis, die dabei blitzartig aufleuchtet, nur in den Augenblicken der Durchkreuzung des Blicks(13), lässt sich mit der Richtungsbahn des Blickes der Trinität vergleichen, dargestellt in dem berühmten Heiligenbild von Andrej Rubljov "Die heilige Dreifaltigkeit". Die Gestalten des Vaters (links) und des Sohns (rechts) sind so positioniert, dass sich ein Vexierbild ergibt, auf dem die Biegung der hingesetzten Körper die Form des Grals annimmt, dessen Inhalt der Heilige Geist ist. Der in der Mitte positionierte Heilige Geist blickt nach links auf den Vater, der seinen Blick nach rechts auf den Sohn richtet. Dieser aber richtet seinen Blick nicht auf den Vater, sondern nach unten, vermutlich auf die Menschenwelt. Auf diese Weise entsteht das Bild eines Blitzes, der die Erleuchtung der Erkenntnis versinnbildlicht.

|

|

Diese Richtung des göttlichen Blickes wird in Musils Roman beibehalten, wo auf die "Reise ins Paradies" die Erkenntnis ebenso blitzartig, im doppelten Sinne des Wortes, einsetzt.

© Vladimira Valkova (Universität "Hll. Kyrill und Method", Veliko Tirnovo, Bulgarien)

ANMERKUNGEN

(1) Obwohl Arnheim die "Entthronung der Ideokratie, des Gehirns, die Verlegung des Geistes an die Peripherie", d.h. die Auflösung der vereinheitlichenden Kraft des Wissens begreift, scheint er diese sogar ansatzweise zu bejahen (408/9), indem er sie nüchtern konstatiert und auf ihren Ursprung zurückführt.

(2) Das 15. Kapitel heißt "Geistiger Umsturz"; vgl. auch: "Niemand wußte genau, was im Werden war" (55), "So ist der Geist der große Jenachdem-Macher"(154); "Das Ich verliert die Bedeutung, die es bisher gehabt hat, als ein Souverän, der Regierungsakte erläßt" (474)

(3) Vgl. die Aufzählung der neun Charaktere, S. 34: "ein Landesbewohner hat mindestens neun Charaktere, einen Berufs-, einen National-, einen Staats-, einen Klassen-, einen geographischen, einen Geschlechts-, einen bewussten, einen unbewussten und vielleicht auch noch einen privaten Charakter; er vereinigt sie in sich, aber sie lösen ihn auf, und er ist eigentlich nichts als eine kleine, von diesen vielen Rinnsalen ausgewaschene Mulde, in die sie hineinsickern und aus der sie wieder austreten, um mit andern Bächlein eine andre Mulde zu füllen."

(4) Auch Graf Leinsdorf hat erkannt, "daß eine Verbindung zwischen den ewigen Wahrheiten und den Geschäften (...) eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit darstelle" (99). Und General Stumm von Bordwehr unterbreitet den Lösungsvorschlag "Ordnung in den Zivilverstand zu bringen" (370).

(5) Vgl. die stark ironisierende Bemerkung des Erzählers: "glaubte er beinahe, das Überirdische an der Mantelfalte gefaßt zu haben", S. 194

(6) Da die Ideen bei Arnheim aufgrund ihrer "starken Verflechtung ins Bestehende" (388) zu Taten heranreifen und zum Status eines Gedanken gelangen, lässt sich das Innere in der perfekten Inszenierung eines Gedanken unmittelbar ins Äußere umwandeln.

(7) Obwohl Ulrichs mystische Lektüren auf irrationale Erlebnisse und von einer Objektivierung abzielen, sucht er seine Inspiration zum "anderen Zustand" auf dem Weg der Beschäftigung mit literarischen und wissenschaftlichen Texten zu gewinnen und sie auch objektivierend zu begründen: "aber bloß subjektiv ist, was ich erlebe, gewiß auch nicht, es greift mit tausend Armen nach der Wahrheit"

(8) Vgl.: "Sie las in ihrem Leiden viel und entdeckte, daß ihr etwas verlorengegangen war, von dessen Besitz sie vordem nicht viel gewußt hatte: eine Seele"; "und sie fühlte sich - um nur einiges aus den vielen Beschreibungen anzuführen, die sie in der Literatur dafür vorfand - harmonisch, human, religiös, nah einer Ursprungstiefe ... " (104)

(9) Sei es das Bedürfnis nach mystischen Lektüren im Falle von Agathe oder Clarisses Nietzsche-Begeisterung oder Diotimas Liebe zu den "zu Rate gezogenen prophetischen Bücher[n]" (104)

(10) Erzähltechnisch gesehen lässt sich wiederum eine kreuzweise wechselnde Perspektive beobachten. Näheres dazu: Valkova, Vladimira: "Die Hilflosigkeit in der Kultur. Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften." In: Proceedings, Volume 41, Book 5.2., European Studies, Rousse 2004, S. 135-138 und in: www.inst.at/trans15Nr/02_1/valkova15.htm

(11) Vgl. auch Goltschnigg, Dietmar: Mystische Tradition im Roman Robert Musils. Martin Bubers "Ekstatische Konfessionen" im "Mann ohne Eigenschaften"; Lothar Stiehm Verlag, Heidelberg, 1974

(12) Vgl. die Traum-Kapitel, GW, Bd. 5 (II.Bd.III.Kapitelgruppe/22.), S. 1500ff.

(13) Zur Blickfunktion im MoE vgl. Christa Karpenstein-Eßbach, "Ver-rückter Blick in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften". In: "Frauenblicke, Männerblicke, Frauenzimmer. Studien zu Blick, Geschlecht und Raum", Hrsg. von Fritsch-Rößler, Waltraud, Mannheimer Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft, Bd. 26, Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert, 2002

Primärwerke:

1. Musil, Robert: "Der Mann ohne Eigenschaften", Gesammelte Werke, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978

Sekundärwerke:

Goltschnigg, Dietmar: Mystische Tradition im Roman Robert Musils. Martin Bubers "Ekstatische Konfessionen" im "Mann ohne Eigenschaften"; Lothar Stiehm Verlag, Heidelberg, 1974.

Karpenstein-Eßbach, Christa: Ver-rückter Blick in Robert musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. In: Frauenblicke, Männerblicke, Frauenzimmer. Studien zu Blick, Geschlecht und Raum. Hrsg. Waltraud Fritsch-Rößler. Mannheimer Studien zur Literatur- und kulturwissenschaft. Bd. 26. Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert, 2002.

Kühn, Dieter: Analogie und Variation; H. Bouvier und Co. Verlag, Bonn, 1965.

Mehigan, Tim: Robert Musil, Reclam, Stuttgart, 2001.

Rauch, Marja: Vereinigungen. Frauenfiguren und Identität in Robert Musils Prosawerk, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2000.

Schwartz, Agata: Utopie, Utopismus und Dysutopie in Der Mann ohne Eigenschaften. Robert Musils utopisches Konzept aus geschlechtsspezifischer Sicht; Peter Lang Verlag (German Studies in Canada, edited by Manfred Kuxdorf), Bd. 9, Frankfurt am Main, 1997.

Völse, Hans-Joachim: Im Labyrinth des Wissens. Zu Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften". DUV (Deutscher Universitätsverlag), Wiesbaden, 1990.

Ag. 729

Sektionsgruppen | Section Groups | Groupes de sections

![]() Inhalt | Table of Contents | Contenu 16 Nr.

Inhalt | Table of Contents | Contenu 16 Nr.