MARTIN ELOUGA

Université de Yaoundé 1

Résumé

La production d’objets en Afrique noire est millénaire. Au regard de la thèse, bien que contestée par certains paléontologues et préhistoriens, que « l’Afrique est le berceau de l’humanité », et que sa culture matérielle et immatérielle est antérieure à celle des autres espaces, l’initiative de la production des biens culturels matériels est africaine. Mais l’étude de ces objets, quelque soit leur statut, leur support et leurs usages, est faite suivant des modèles importés, élaborés sans un quelconque ancrage aux contextes locaux de création et de réception. Malgré ces insuffisances, l’intelligentsia africaine s’en contente. Notre thèse est que les outils ainsi élaborés sont éminemment peu pertinents relativement à la recherche du sens des objets africains. Certains des paradigmes méthodologiques utilisés dans l’analyse des objets africains, abusivement considérés comme des œuvres d’art, aussi bien par les enseignants-chercheurs que par les étudiants, s’affichent aujourd’hui comme des dogmes, des approches canonisées, incontournables pour toute étude. Dans l’hypothèse que les objets africains ne peuvent être mieux saisis que par rapport à leurs contextes de création, il devient impératif de proposer de nouveaux axes méthodologiques complémentaires à ceux, relativement éprouvés, auxquels recourent les chercheurs intéressés par la culture matérielle africaine.

Abstract

The production of objects in black Africa is a millennium old. In view of the following thesis, although disputed by some paleontologists and prehistorians, that „Africa is the cradle of humanity“, and its tangible and intangible culture is older than that of other areas, the production of material cultural goods is essentially African. But the study of these objects, whatever their status, their constitution and their uses, is done according to imported models, developed without any anchorage to their local contexts of creation and reception. Despite these shortcomings, the African intelligentsia is content. We posit that the tools developed are eminently less reassuring as far as the search of the meaning of African objects is concerned. Some of the methodological paradigms used by both faculty and students in the analysis of African objects, sometimes wrongly considered as works of art, appear today as dogmas, canonized approaches which are essential for any study of African objects. Assuming that this African object can be best captured in relation to creative contexts, it becomes imperative to provide new complementary methodological approaches which are sound as opposed to those used by scientists interested in African material culture.

Sous-thème : Epistémologie, paradigmes, théories et méthodes des études culturelles dans le monde

Introduction

Les productions matérielles africaines sont millénaires mais ont tardivement bénéficié de la sollicitude des scientifiques, d’occident, dans un premier temps, locaux par la suite, précisément après les indépendances. Au contact avec les objets africains, deux attitudes se sont développées. La première consistait à la collection des objets à des fins individuelles et mercantilistes ou pour l’intérêt des musées et des galeries ; ce collectionnisme, relativement contagieux, a spolié l’Afrique d’une partie notable de ses chefs d’œuvres. La seconde attitude, plus intéressante, consistait à l’étude des objets collectinnés aussi bien par des personnes inexpertes en la matière comme les administrateurs coloniaux que par des scientifiques – historiens d’art, philosophes, esthéticiens notamment, anthropologues, sociologues, psychologues, et depuis quelques temps, les chimistes et les physiciens – tous portés à saisir les multiples faciès et significations des productions africaines.

Les pionniers, amateurs pour la plupart, n’ont pas, à l’évidence, posé les bases conceptuelles, théoriques et méthodologiques spécifiques d’approche de ces objets. Il incombait alors aux scientifiques de divers champs, de concevoir, formaliser et proposer des concepts, des paradigmes théoriques et méthodologiques applicables à l’étude des objets africains. Mais cet espoir fut vite déçu, les œuvres africaines étant analysées sur la base des paradigmes conceptuels, méthodologiques et théoriques élaborés ailleurs, très loin de leurs contextes de production et d’utilisation.

La littérature sur les objets africains semble indiquer que la recherche d’informations de base sur ces objets a été une préoccupation marginale, malgré l’enthousiasme manifeste des collectionneurs et des scientifiques. En dépit du déploiement des historiens, des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des psychologues, les connaissances sur les auteurs, les statuts, les supports, la chronologie, la signification profonde des éléments de la culture matérielle africaine restent approximatives et peu satisfaisantes.

On apprend, finalement, très peu de chose des objets africains sur lesquels comptent les historiens, les anthropologues, les sociologues, les philosophes, pour assurer une production scientifique sérieuse sur les dynamiques sociales, culturelles et environnementales en Afrique. Les modèles théoriques et méthodologiques, en général extravertis car, conçus ailleurs et appliqués, par transposition, aux objets africains jusqu’à ce jour, ont montré leurs limites. A tel enseigne qu’il n’est pas excessif, dans un tel contexte, de déconseiller toute entreprise herméneutique portant sur les productions matérielles africaines. Ces productions ne peuvent, de toutes les façons, faire l’objet d’interprétation, en l’absence d’outils rigoureusement élaborés avec le concours des producteurs et des utilisateurs.

A défaut d’améliorer les paradigmes produits pour s’appliquer sur des objets d’autres lieux géographiques et sociaux, attitude à encourager, l’option de leur répudiation et de leur remplacement par de nouveaux outils, semble s’imposer aux scientifiques ayant fait de la culture matérielle africaine un objet d’observation. On comprend bien que la question des concepts, des méthodes et des modèles théoriques opérationnels à l’étude des objets africains est une préoccupation évidente et lancinante à laquelle doivent urgemment s’attaquer les scientifiques dont ces objets représentent le référentiel de leurs champs d’observation respectifs.

Le problème ainsi situé remet la question de l’épistémologie de l’histoire des objets africains au goût du jour. La réflexion qui se structure autour de ce problème, en même temps qu’elle nous replonge dans l’univers des productions africaines dans la diversité de leurs formes et des supports à partir desquels elles ont été assurées, relance le débat sur les statuts des objets africains qu’on assimile souvent, au gré des sensibilités, aux fétiches, aux œuvres d’art, aux objets ethnographiques, essentiellement utilitaires et dépourvus de toute valeur esthétique. La question de l’intention des créateurs africains est aussi abordée dans la réflexion. Il s’agit pour nous de comprendre ce que l’artisan africain crée prioritairement dans son atelier, la fonction l’esthétique ou les deux à la fois. Dans l’hypothèse qu’il crée à la fois lé fonction et le beau, il ne restera plus qu’à établir laquelle des intensions est antérieure à l’autre. Un répertoire critique des paradigmes méthodologiques s’appliquant dans le contexte scientifique actuel aux objets africains, donne lieu à des propositions concrètes relatives aux nouvelles voies à suivre pour aborder l’étude des objets africains dans la diversité de leurs statuts.

I. LES OBJETS AFRICAINS : REPERTOIRE ET QUESTION DE STATUT

La production matérielle africaine, singulièrement foisonnante est d’une extrême et remarquable diversité. Assurée dans un contexte naturel caractérisé par l’abondance et la diversité des matériaux, la fabrication des objets répond aux besoins de toutes sortes s’exprimant dans le domaine alimentaire, religieux, social, politique, domestique, ludique, militaire, sportif. D’où la nécessité d’esquisser un répertoire, un tant soit peu, représentatif, illustratif de la richesse culturelle du continent, la présentation exhaustive des éléments matériels, envisageable seulement dans le cadre d’une encyclopédie, n’étant pas possible dans une communication de colloque.

1. Diversité des matériaux et des œuvres

Il convient, avant d’esquisser les grands axes du répertoire des objets africains, de préciser que les productions africaines se distinguent à la fois par leur ancienneté et leur diversité. La thèse de l’origine africaine de l’homme (Diop, 1967 ; Coppens et Picq, 2001), n’en déplaise à ses détracteurs, confère l’antériorité des productions humaines matérielles au continent. Si la première humanité, dont les représentants sont homo habilis et homo erectus, s’est constituée en Afrique, on peut logiquement établir que les objets les plus vieux, fabriqués depuis le Pléistocène, sont africains. La production des objets sur divers supports, amorcée par les sociétés initiales, bien connues comme « sociétés préhistoriques », s’est poursuivie sans interruption jusqu’à nos jours. La culture matérielle s’est donc enrichie au fil du temps sous l’impulsion des vicissitudes et des soubresauts de l’histoire.

On imagine la difficulté à passer en revue des centaines de milliers d’années de transformation de la matière pour créer diverses formes visuelles à caractère esthétique et utilitaire. La constitution du répertoire s’est faite sur une base régionale privilégiant les types de supports dans le choix des objets qu’il indique. La pierre, la terre, le métal, le bois et les produits forestiers non ligneux, l’os et les matériaux apparentés comme l’ivoire, le verre, les peaux, les plumes, qui ont alimenté les ateliers de taille, de sculpture, de peinture, de fonte à la cire perdue sont entrés dans des processus industriels au bout desquels les matières informes ont été transformés en produits semi-finis et finis.

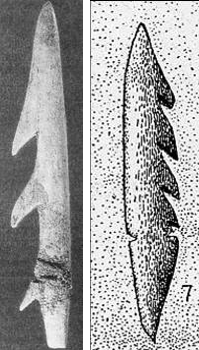

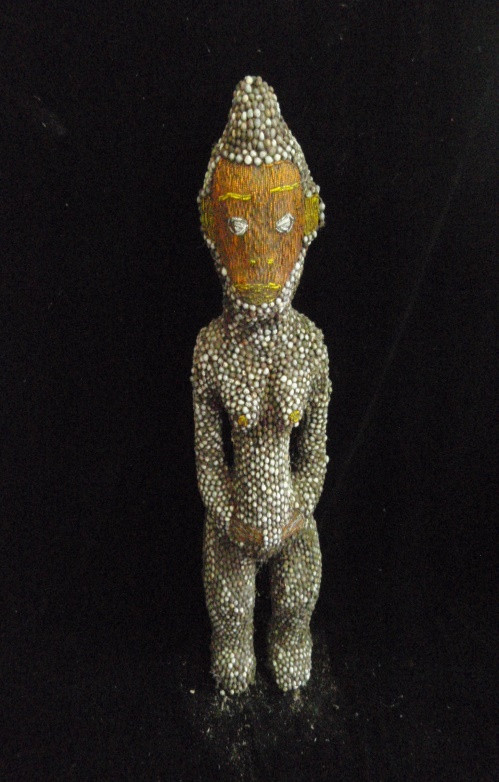

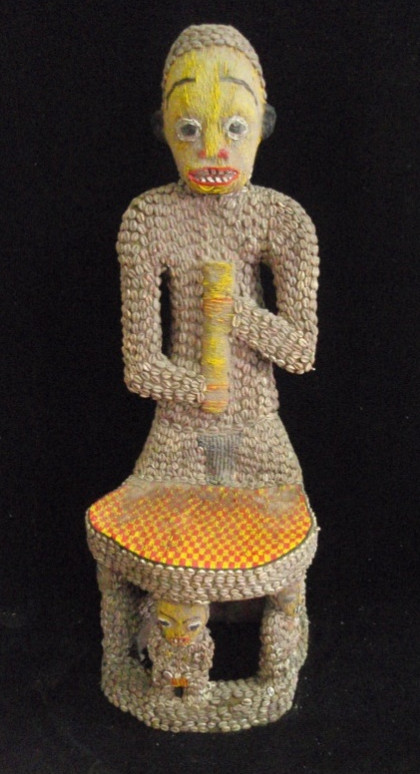

Il n y a pas meilleure approche de présentation de ces objets que l’iconographie qui, de notre point de vue, rend mieux compte que la littérature historique et anthropologique, de ce que le génie créateur des africains a produit depuis des millions d’années (Photos 1 à 28). L’ordre de présentation des images sélectionnées est chronologique ; il tient compte de la place prépondérante de certains matériaux transformés, référentiels établis, bien que pas suffisants, dans la définition des séquences du passé de l’humanité. Les objets en pierre, en os, en terre, en métal, en verre, taillés, sculptés ou fondus dans des moules, sans oublier les peintures, donnent une image d’un patrimoine continental riche et foisonnant.

Photos 1 à 28 : Répertoire iconographique de quelques objets africains : diversité des supports et des formes plastiques

(1) Harpon, Egypte prédynastique (os)

(2) Galet aménagé (Roche)

(3) Biface (Roche)

(4) Mbang, Tikar (Terre cuite)

(5) « Twong » – Bronze

(6) « Mbueng » Chef Tikar – Bronze

(7) « Mo mbueng mvu » – Bronze

(8) “Gba loung” – Bronze

(9) Masque Yoruba – Bronze, paille

(10) Masque Yorouba – bronze, paille, cauris

(11) Nkong – fer, liane

(12) ONI d’IFE – Bronze

(13) Plaque du Bénin – Bronze

(14) OBA – Bronze

(15) Iyema, Statue perlée Fang – Bois, perles

(16) – « Fan », bronze, cauris, cuir, perles.

(17) Afo Akom – Bois, perles.

(18) Iyema ,Fang – Bois, plumes, liane.

(19) Iyema, Fang – Bois, os, plumes, tissu

(20) Biyeri ,Fang – Bois, écorce, plumes, lianes.

(21) Iyema, Fang – Bois

(22) Biyeri – Bois, coquillages, plumes.

(23) Mambila – bois, terre

(24 et 25) « Nga-wi » (boucliers) – peau de buffle (24) ; paille (25)

(26) Kota – Bois, cuivre

(27 et 28) Minkinsi – Bois, fer, os, liane

I-2 Statut des objets africains

Revenir sur la question des statuts des objets africains n’a rien de redondant. Surtout lorsque cette question est posée dans l’optique de susciter un débat sur la redéfinition des paradigmes méthodologiques d’études des productions matérielles africaines. Les objets africains, désignés par des nomenclatures extraverties, ont reçu tous les noms imaginables au contact avec les occidentaux. Administrateurs coloniaux, militaires, marchands, missionnaires, entre autres catégories socioprofessionnelles, ont donné tous les noms de baptême possibles aux objets africains. Fétiches, œuvres d’art, objets rituels, objets artisanaux, objets ethnographiques. L’appartenance à des classes sociales précises, la fonction ou le métier exercé et, sans doute, la sensibilité des uns et des autres, justifient la constellation de titres ou des statuts donnés aux objets africains. Nous ne reprochons pas aux pionniers dans l’observation des œuvres plastiques africaines, picturales et sculpturales, d’avoir pris le risque de définir leur statut de manière hasardeuse, à l’évidence, mais de l’avoir fait sans se référer aux producteurs/consommateurs de ces objets. Les a priori et, indiscutablement, les prénotions, semblent avoir pris le dessus sur « l’ignorance méthodique », un des principes fondamentaux de l’observation en sciences sociales. Il est évident que les premiers contacts avec les objets africains ont eu lieu au XVème siècle, avant la constitution des sciences sociales, mais les travers dans lesquels se sont retrouvé ceux qui s’intéressaient à ces objets pouvaient être évités si ces derniers s’étaient humblement référés aux producteurs africains pour rassembler les informations nécessaires à la documentation des objets et à l’intelligence de leur fabrication et de leur signification.

Les objets fabriqués en Afrique, depuis l’origine de l’humanité jusqu’au contact avec les autres, les arabes et les occidentaux notamment, du XVème au XIXème siècle, puisqu’il s’agit d’eux dans notre réflexion, les œuvres produites par des africains formés dans les arts plastiques au sein d’instituts de beaux arts ou de centres artistiques, se sont retrouvées, depuis ces contacts, dans une situation confuse dans laquelle les noms et les statuts qui leur avait été attribués ne permettaient pas une bonne saisie de leur sens. Œuvre d’art ou non, c’est là le cœur de la question des statuts des objets africains. Il est clair que ceux de ces objets ayant été exportés et ayant intégré les collections de musées et de galléries privées, ont difficilement été reconnus comme des œuvres d’art, au regard de la controverse que leur qualité esthétique a entraîné. Le débat sur la reconnaissance du statut d’œuvre d’art pour les objets africains semble clos ; devait-il même être suscité ? Non, si les artisans africains, se mouvant quotidiennement dans leurs ateliers, avaient été le référentiel, la source à laquelle s’étaient abreuvés les pionniers pour étudier les objets. Le vrai statut serait sorti des ateliers et des contextes sociaux, politiques, religieux et économiques d’utilisation de ces objets. Il n’aurait pas été défini sur la base de la sensibilité des consommateurs, étalon de mesure ou d’appréciation des qualités esthétiques des œuvres, mais sur leur usage ou leur fonction et, surtout, sur l’utilitarisme manifeste du negro africain qui, une fois dans son atelier, produit des œuvres dont a besoin la société pour son fonctionnement optimal. En contexte africain, les objets sont nommés et non classés sur la base du critère du beau, même si l’artisan, dans sa production, ne se détache pas totalement de l’intention esthétique. Elle l’accompagne et apparaît comme une caractéristique immanente à sa création, même si elle est secondaire. Il fabrique donc des objets non seulement utiles mais aussi beaux. L’utile et l’esthétique semblent être en compétition dans le processus de fabrication, mais au regard des contextes, l’antériorité de la fonction sur l’esthétique semble établie dans la création des œuvres dans l’Afrique ancienne.

II. FABRICATION DES OBJETS EN AFRIQUE. ANTERIORITE DE LA FONCTION SUR L’ESTHETIQUE

Des lieux de fabrication aux lieux de réception, la question du statut des œuvres africaines est cruciale et préoccupante. Loin de nous l’idée de river les objets au contexte socioculturel de leur création au nom d’un fixisme militant, favorable à la reconnaissance et à la sauvegarde des identités ethniques ou tribales menacées, l’itinéraire des objets doit être explorée en vue d’assurer l’intelligibilité de la dynamique de leurs statuts. Il est évident qu’au contact avec l’objet, les réactions sont multiples et diverses, ce contact s’opérant par le biais des sens. La diversité des sensibilités est évidente, la conséquence immédiate étant le contraste dans l’appréciation des œuvres, et inévitablement, dans l’attribution des statuts. La réception des objets apparaît alors comme un champ d’expression des libertés des consommateurs qui, guidés, une fois de plus, par leur sensibilité, apprécient la qualité technique, morphologique, stylistique et esthétique des objets. Les mises au point ainsi faites donnent lieu à une réflexion sur l’antériorité de la production de la fonction sur la recherche du beau et sur le caractère complémentaire de l’intension esthétique dans la production d’objets utilitaires.

II-1 Antériorité de la fonction sur l’esthétique

L’objet est fabriqué dans un atelier. C’est le travail de l’artisan qui, à l’évidence, l’instaure à l’existence. Dans les sociétés africaines traditionnelles, l’artisan travaillant dans son atelier pour répondre aux besoins de la société, fabrique des objets destinés à un ou plusieurs usages. Il crée donc prioritairement la fonction. Il ne faut pas perdre de vue qu’il arrive que les objets produits bénéficient aussi d’un traitement particulier visant à en faire des œuvres belles, d’une grande valeur esthétique. Le mobilier de cuisine, notamment les cuillers en bois, les récipients de toutes sortes, les lits, ont de tout temps bénéficié de traitements esthétiques. Les ornements ou motifs variés, souvent pleins de sens et perçus, par ce fait, comme des symboles graphiques, décorent ce mobilier (Photo 4). Il n’y a pas que les objets domestiques qui ont bénéficié de ce traitement esthétique. Les armes de chasse et de guerre ont aussi été au cœur des préoccupations esthétiques des artisans. Les lances, les flèches, les boucliers (Photos 24 et 25), les arbalètes, les machettes de guerre, portent des ornements d’une extrême beauté qui en font des œuvres d’art. Les insignes du pouvoir bénéficient aussi d’un traitement particulier en termes décoratifs. Eléments de distinction par lesquels les chefs et les notables sont reconnus : les colliers, les sceptres, les chasses mouches, les cornes à boire, les trônes, les mentonnières, les bonnets, les bracelets, entre autres, sont des lieux d’expression de la virtuosité des fabricants. De manière claire, l’artisan travaille dans son atelier pour créer une fonction, un objet utilitaire, les préoccupations esthétiques, essentiellement secondaires, contribuent à embellir les produits destinés à satisfaire des besoins sociaux, politiques, économiques, liturgiques, rituels, militaires. L’antériorité de la fonction sur l’esthétique dans la production des objets dans l’Afrique ancienne peut être clairement établie sur la base des réflexions qui précèdent. Au contact avec les consommateurs d’ailleurs, ignorants des points de vue des fabricants, attribuent aux objets des statuts qui se détachent de leur contexte socioculturel, produisant ainsi un renversement de l’échelle des valeurs. Cette attitude des consommateurs créent l’illusion de la prépondérance de l’intention esthétique dans le processus de fabrication des objets.

II- 2 Complémentarité de l’intension esthétique à la création de la fonction

Les clients sont conscients de l’appartenance ethnique des objets consommés, même si tout ou presque est construit autour de ces objets. Les formes, les techniques et les styles sont des éléments identitaires reconnus par lesquels les ethnies productrices s’imposent. L’ethnie est même le paramètre qui oriente les choix des consommateurs. Les productions de certains groupes sociaux, très prisées et demandées sur les marchés de l’art, sont devenues des instruments de distinction sociale pour les consommateurs. Le point de vue du producteur sur ses objets, rarement pris en compte, est prépondérant. Cette prépondérance est implicitement reconnue dans la plupart des instituions occidentales et orientales de conservation et de présentation d’objets africains qui, du fait d’un collectionnisme hasardeux, conservent dans leurs réserves, des objets dont la documentation est manifestement problématique. La déclaration du statut des objets, relevant, à une certaine époque, de la responsabilité du groupe producteur, se fait depuis le contact des sociétés africaines avec l’altérité, par une panoplie d’acteurs individuels et institutionnels. Les musées, dans leur diversité, les galléries, les consommateurs individuels, sensibles aux formes plastiques africaines et mus par leur sensibilité, attribuent aux objets les statuts que celle-ci leur dicte. A telle enseigne que certains objets usuels, utilisés dans la vie quotidienne des groupes sociaux, sont rangés dans la catégorie d’œuvres d’art.

On comprend que le soin apporté au travail par les artisans qui cherchent à produire des « objets utiles et beaux » (Mveng, 1980) illusionne les publics consommateurs. L’esthétique des formes, des couleurs, des décorations voir des matériaux affecte sérieusement leur sensibilité. On comprend pourquoi, des insignes du pouvoir, des objets de l’arsenal militaire, le mobilier de cuisine ou de maison, sont assimilés à des œuvres d’art. Il faut le retenir une fois pour toute, le déploiement esthétique des artisans africains qui, pendant longtemps, travaillaient pour le compte des détenteurs du pouvoir politique, ont su concilier l’utilitaire avec l’esthétique. Cet exercice leur a tellement bien réussi dans la création de certains objets que les consommateurs ne résistent pas à la tentation de faire des objets utilitaires ainsi esthétiquement traités, des œuvres d’art. Pourtant, en contexte negro africain, et pour l’époque qui nous concerne, c’est-à-dire avant le contact avec l’altérité, l’esthétique complétait la production de l’utilitaire ou de la fonction. Et c’est sous ce regard que les objets doivent désormais être étudiés. On comprend la nécessité de procéder à des ruptures et de proposer des paradigmes méthodologiques nouveaux permettant de corriger les biais dans la recherche sur les objets africains.

III. Approche critique des paradigmes méthodologiques en vigueur dans l’étude des œuvres

L’étude des objets africains mobilisent plusieurs paradigmes méthodologiques. Qu’elle soit technologique, morphologique, esthétique, elle met à l’épreuve des outils divers dont la pertinence n’est pas toujours établie, mais qui doivent permettre de donner du sens aux productions matérielles africaines.

III-1. Nomenclature des objets africains

L’un des biais méthodologique dans la recherche sur les objets africains se rapporte à la nomenclature construite par les autres pour les désigner. Les noms par lesquels les œuvres africaines sont affichées, aussi bien dans des galléries que dans des musées occidentaux lors des expositions n’ont rien de commun avec les contextes de production et de consommation ou de réception. On comprend pourquoi ceux qui les ont produits se perdent devant les noms donnés aux objets que leur travail quotidien a instaurés à l’existence. Les nomenclatures forgées ailleurs apparaissent alors comme des éléments perturbateurs de l’ontologie et de l’identité des œuvres africaines. Parler de masque dans un contexte occidental ne pose aucun problème de compréhension pour toutes les personnes ayant intériorisé la culture occidentale. Mais en contexte négro-africain, par contre, la notion occidentale de « masque » n’a pas de sens. Dans les sociétés africaines, quelles qu’elles soient, les objets que les autres enferment dans le terme générique de « masque » s’individualisent par des noms qu’on leur donne et les usages auxquels ils sont destinés. Dans ces sociétés, la notion de « masque » n’est pas inconnue. Mais on est éloigné de l’uniformisation que semble avoir imposé les pionniers dans l’étude des œuvres africaines. D’une société à une autre, il existe bien un terme générique équivalent de la notion française de « masque ». Chez les tikar au centre du Cameroun, par exemple, le terme générique pour désigner cette forme plastique est Foki. Foki regroupe donc des éléments spécifiques qui s’individualisent par leur dénomination, leur forme visuelle, leurs usages et leurs fonctions. Les noms spécifiques sont d’ailleurs plus usités que le terme générique de Foki . La nomenclature dans le domaine du « masque » est aussi diversifiée que riche. Chez les Tikar au Cameroun central, par exemple, « Foki » renvoie à plusieurs éléments spécifiques. Dans la chefferie de Nditam On parle plus de Meliti, Metenti, Muembè, Njembè, etc.

Photo 32 : Militi , en noir tenant une machette et les six autres objets (Metenti, Mwembè, Lembouendi, Mbouènè et Ndjembè.

La réflexion qui précède et se rapportant aux « masques », est valable pour tous les autres objets africains, la statuaire, les armes, les insignes du pouvoir, les parures, etc. La question du primat du générique sur le spécifique en contexte occidental, d’une part, et du spécifique sur le générique en contexte négro africain, d’autre part, se pose clairement ici. Il faudra y réfléchir plus tard. Pour le moment relevons que l’irruption d’acteurs scientifiques ou non dans le champ de l’étude des objets africains avec des noms forgés sans aucune référence à l’environnement de fabrication et de réception est un biais dont la correction s’impose dans le contexte scientifique actuel où les spécialistes sont préoccupés de saisir le sens des productions africaines.

III-2. Répertoire critique des paradigmes méthodologiques en vigueur

La littérature est riche en paradigmes et outils méthodologiques d’étude des objets africains. Mais les préoccupations anthropologiques actuelles dévoilent les limites et les faiblesses des modèles produits par l’histoire de l’art, l’anthropologie de l’art, la sociologie de l’art, la philosophie de l’art et la psychologie de l’art qui, apparemment dominants et s’affichant comme des savoirs hégémoniques, n’éclairent pas de manière satisfaisante divers publics sur le sens des objets africains.

Les œuvres en tant qu’entité matérielle semblent avoir fait l’objet d’une polarisation particulière au regard des approches proposées et suivies dans leur étude. Nul n’ignore la place qu’occupent les approches iconique et iconographique de Panofsky (1969), véritables classiques dans l’analyse morphologique des œuvres. Bien qu’élaborées ailleurs, elles apparaissent comme des paradigmes incontournables, systématiquement appliquées aux objets africains. Le formalisme, privilégiant l’analyse des formes visuelles et dont Panofsky est le précurseur, semble avoir fait beaucoup d’adeptes (Schneider Adams, 2010 ; Focillon, 1939). L’ethno-morphologie (Perrois et Notue, 1997) ainsi que l’approche structuraliste s’inscrivent dans la même logique d’analyse formelle des œuvres. L’histoire de l’art étant perçue comme l’histoire des formes visuelles, on comprend bien la fixation des spécialistes dans l’analyse des formes. C’est la voie inévitable vers la mise en évidence des styles et la compréhension de leurs dynamiques spatio-temporelles.

Les approches consacrées à l’analyse des formes visuelles et des styles représentent des jalons que les historiens plantent, pour ainsi dire, pour baliser le chemin qui mène à la compréhension des œuvres. C’est d’ailleurs par rapport à un tel objectif que l’étude morphologique des objets se justifie. Mai alors, que valent des études formelles des œuvres menées en l’absence des fabricants. Les analyses les plus pointues, débouchant sur des typologies fines mettant en évidence la diversité des formes – géométriques, abstraites, zoomorphes, anthropomorphes, phytomorphes – n’inscrivent toujours pas ceux qui les initient sur la trajectoire de la saisie du sens des ensembles matériels étudiés.

Le négro africain crée la fonction dans son atelier, tout au moins pour les productions matérielles assurées avant le contact avec l’altérité. C’est donc l’image de l’objet, destiné à des usages précis, qui guide l’artisan dans sa création. La forme d’ensemble semble donc dominante, voire envahissante. Le détail intervient certes, il faut l’avoir réalisé pour instaurer l’objet dans son existante. Mais quelle place occupe-t-il dans l’action créatrice de l’artisan en marge de son sens ordinaire ? On comprend par cette question que l’analyse des formes peut être pertinente dans la recherche du sens des objets, mais elle n’est pas toujours nécessaire en la matière.

L’étude des formes apparaît comme des prolégomènes à la recherche des significations des œuvres à laquelle plusieurs approches comme l’iconologie, l’herméneutique, la sémiologie, l’interprétation sont consacrées (Francastel, 1970 ; Esquenazi, 2007 ; Péquignot, 1993 ; Bastide, 1997 ; Heinich, 1998 ; Faïk-Nzuji, 1992 ; Panofsky, 1969 ; Schneider Adams, 2010 ; Péquignot, 2009). Le répertoire des formes doit donc s’accompagner des significations correspondantes. Anthropologues, historiens, sociologues, esthéticiens sont tous versés dans cette recherche effrénée du sens des formes de détail ou d’ensemble. Les objets africains représentent un stock important de formes ; mais il est mal venu de chercher, à tout prix, au nom de l’iconologie (Panofsky, 1969), à trouver les significations correspondantes. A la suite d’Audrey Rieber (2012), nous pensons que le « significationnisme » de Panofsky doit être atténué, dans l’hypothèse que certaines formes sont créées par des artisans par pure fantaisie, ou pour imprimer leur touche aux objets, donc à des fins esthétiques, et ne renvoie, par conséquent, à aucune signification profonde.

Au regard de l’observation biaisée des objets africains, on est tenté de penser que seules les formes visuelles sont porteuses de significations. La recherche fait peu de cas ou pas du tout des matières premières transformées par les artisans. C’est comme si en contexte négro africain, les supports à partir desquels les œuvres anciennes, voire actuelles ont été créées, sont dépourvus de sens. Ce qui n’est pas le cas, loin s’en faut. Les matières premières, connues dans le champ de l’art comme des éléments anesthétiques, représentent un aspect important des productions africaines sur lequel la recherche doit se focaliser pour en découvrir le sens. Dans cette hypothèse, l’examen des procédés techniques de création des œuvres s’impose. L’étude des chaînes opératoires de production se singularise en ce moment là comme le moyen par lequel une incursion sérieuse est faite dans les systèmes techniques, souvent enveloppés par des représentations sociales et des symboles dont le décryptage n’est possible qu’avec le concours des groupes producteurs et/ou utilisateurs des objets étudiés.

IV. Perspectives méthodologiques

Il faut partir des faiblesses et des insuffisances inhérentes aux modèles répertoriés et des biais observés dans la recherche sur les objets africains pour créer des ruptures, déconstruire et reconstruire pour en fin tracer la nouvelle voie à suivre pour observer, examiner et saisir le sens des objets africains et en assurer l’intelligibilité.

IV-1 Approche holistique

La recherche est un processus dans lequel la logique, dans le sens que lui donne Popper (1973), c’est-à-dire, la méthodologie, est une articulation essentielle. Dans l’étude des objets africains, l’exhaustivité doit être de règle, n’en déplaise aux fanatiques de la patrimonialisation qui voudraient que la mémoire ne retienne que certaines réalisations de la créativité de l’esprit humain. C’est comme si tout conserver était impossible ou alors gênant. Les dégâts que cette approche sélective cause à l’histoire des sociétés africaines qui l’appliquent sont considérables. Tous les produits légués par les vieilles générations aux plus jeunes constituent un héritage qu’il faut jalousement conserver, préserver et valoriser, sans discrimination aucune. Il faut donc étudier tout ce qui nous parvient et qui a plus ou moins résisté à l’épreuve du temps, les objets observés appartenant à des ensembles structurés à l’intérieur desquels ils trouvent un sens. L’isolement d’un seul ou de plusieurs de ces objets de ces ensembles limite indiscutablement la saisie de leur signification.

IV-2 Réhabilitation des nomenclatures locales

Pour servir l’étude exhaustive des objets africains ou d’ailleurs, l’inventaire, une des articulations déterminantes de la recherche sur la culture matérielle, s’impose aux spécialistes comme l’entrée en matière de la recherche. La logique des corpus ou des échantillons représentatifs qui biaise la collecte des données doit donc être répudiée. Si la question de l’étude sélective des œuvres est réglée, il est loisible, en ce moment là, de continuer à planter les jalons d’une recherche sur les cultures africaines, humaines, tout court, toutes devant être saisies. Il faut s’appuyer sur des inventaires pour restaurer les nomenclatures patiemment construites par les groupes sociaux pour désigner les objets de la diaspora disséminés dans des musées et des galeries occidentaux, ainsi que dans les capitales africaines, dans un anonymat décevant et déroutant, les nouvelles dénominations leur ayant été affectées ne renvoyant à aucune réalité sociale, culturelle, politique, économique ou environnementale de leur contexte de fabrication. Ces dénominations concernent, sans être exhaustif, les objets, les matériaux utilisés pour leur fabrication, les formes visuelles, les couleurs, les motifs ou les ornements. Sortir les objets de cet anonymat est un préalable à toute activité analytique, interprétative ou herméneutique sérieuse.

IV-3 Implication des producteurs/consommateurs dans l’analyse des objets

Les paradigmes connus : formaliste, esthétique, stylistique, sémiotique, interprétative, herméneutique, et qui ne manquent pas de mérite, doivent être complétées par des voies peu explorées jusqu’ici. L’approche technologique, privilégiant l’analyse des supports ou matériaux de fabrication des objets, participerait, sans conteste, à la compréhension du sens des objets étudiés. Elle est, certes exigeante, au regard des disciplines à mobiliser, aussi bien celles des sciences sociales que des sciences physiques, mais s’impose dans le contexte épistémologique actuel car, c’est l’un des axes privilégiés permettant de comprendre les rapports des africains aux matériaux qu’ils transforment.

Le contact des peuples aux matériaux dans l’Afrique ancienne comme actuelle n’a jamais été naïf. Dans l’hypothèse que l’environnement d’un groupe est constitué de l’ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui ont un sens pour lui, on comprend clairement que le choix des terres, des matériaux ligneux et non ligneux et des matières d’origine animale, n’est pas hasardeux. Ce sont, à l’évidence, les images, les perceptions, les représentations sociales et les symboles développés autour de ces matériaux qui orientent ou commandent leur prélèvement sélectif. Faire fi de leur étude, on le comprend bien, nous éloigne sérieusement du sens des objets dont ils constituent des supports. Le nouveau regard sur les objets africains doit faire de l’étude des supports une préoccupation essentielle. Les études physico-chimiques des matériaux sont une réalité aujourd’hui. Il reste donc aux spécialistes de rendre compte des représentations et des symboles qui enveloppent ces matériaux. Une telle démarche, qui doit s’appuyer sur l’approche emic, présenterait comme exigence, l’implication des fabricants détenteurs des savoirs locaux sur la question. L’artisan, antérieurement marginalisé, peut alors faire irruption dans le champ d’étude des objets en tant détenteurs d’informations inédites sur les objets.

CONCLUSION

Tout compte fait, les insuffisances et les faiblesses inhérentes aux paradigmes élaborés ailleurs pour s’appliquer aux objets africains sont connues. Dans le contexte scientifique actuel, et au regard de la demande croissante d’amélioration de l’intelligibilité du sens ou de la signification des œuvres africaines, une relecture de ces œuvres, notamment celles produites avant le contact avec l’altérité ou dont la fabrication continue d’être assurée suivant les canons plastiques endogènes, propres aux socio-cultures africaines, s’impose. Une telle déconstruction ou rupture épistémologique doit s’appuyer sur des outils conceptuels, théoriques et méthodologiques nouveaux, même si elle doit aussi, le cas échéant, tenir compte de vieux paradigmes, relativement éprouvés, pour contribuer, de manière significative, à la recherche de sens ou de signification. La réhabilitation des nomenclatures africaines, l’implication des producteurs et des consommateurs des œuvres dans leur étude, celle-ci étant une consécration de l’approche emic, l’examen total de l’œuvre, dans ses aspects technologiques, peu pris en compte jusqu’ici, morphologiques, esthétiques, anesthétiques, sociologiques, psychosociologiques, ethnographiques, environnementales, s’imposent comme des axes majeurs et incontournables dans la recherche du sens des objets. Les itinéraires ainsi dessinés, qui ne compromettent pas l’érudition, doivent orienter la production des paradigmes théoriques et méthodologiques nécessaires à la sortie de l’objet africain de l’anonymat qu’il a subi et des ténèbres de l’ignorance dans lesquels il est plongé depuis les premiers balbutiements de son étude.

BIBLIOGRAPHIE

BASTIDE, R. 1997, Art et société, Paris, L’Harmattan.

CHALUMEAU, J.L. 1997, Les théories de l’art, philosophie, critique et histoire de l’art de Platon à nos jours, Paris, Vuibert.

COPPENS, Y., et PICQ, P. dirs, 2001, Aux origines de l’humanité – De l’apparition de la vie à l’homme moderne, Paris, éd. Fayard.

DIOP, C.A., 1967, Antériorité des civilisations nègres. Mythe ou vérité historique, Paris, Présence Africaine.

ELOUGA, M., 2014, Les Tikar du Cameroun central, ethnogenèse, culture et relations avec les peuples voisins, Paris, L’Harmattan.

ESSOMBA, J.M. et ELOUGA, M., 2000, L’art Tikar au Cameroun, Paris, L’Harmattan.

ELOUGA, M., « Les enfants Tikar et l’art », in ELOUGA, M., NGAH NDONGO, V. et MEBENGA TAMBA, L., 2000, Dynamiques urbaines en Afrique noire, Paris, L’Harmattan.

ESQUENAZI, J.-P., 2007, Sociologie des œuvres. De la production à l’interprétation, Paris, Armand Colin.

FAÏK-NZUJI, C., 1992, Symboles graphiques en Afrique, Paris, Karthala-Ciltade.

FOCILLON, H., 1939, Vie des formes, Paris, Alcan.

FRANCASTEL, P., 1970, Etudes de sociologie de l’art, Paris, Gallimard.

MVENG, E., 1980, L’art et l’artisanat africain, Yaoundé, Editions CLE.

MVENG, E., 1964, L’art d’Afrique noire : liturgie cosmique et langage religieux, Paris, Mame.

HEINICH, N., 1998, Ce que l’art fait à la sociologie, Paris, Les Editions de Minuit.

PANOFSKY, E., 1969, L’œuvre d’art et ses significations : essais sur les « arts visuels », Paris, Gallimard.

PEQUIGNOT, B., 2009, Sociologie des arts, Paris, Armand Colin.

PEQUIGNOT, B., 1993, Pour une sociologie esthétique, Paris, L’Harmattan.

PERROIS, L. et NOTUE, J.P., 1997, Rois et sculpteurs de l’ouest Cameroun. La panthère et la mygale, Paris, Karthala-ORSTOM.

POPPER, K.R., 1973, Logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, traduction.

RIEBER, A., 2012, Art, histoire et signification. Un essai d’épistémologie d’histoire de l’art autour de l’iconologie d’Erwin Panofsky, Paris, L’Harmattan.

SCHAPIRO, M., 1982, Style, artiste et société, Paris, Gallimard (traduction).

SCHNEIDER ADAMS, L., 2010, The methodologies of art. An introduction, Philadelphia, Westview Press, second edition.