Dr. Imene BELGHITAR

Université Ibn Khaldoun – Tiaret (Algérie)

Résumé: En didactique du français langue étrangère (FLE), l’amélioration de la compétence communicative demeure un immense défi à relever, notamment en contexte exolingue comme celui de notre pays. À cet effet et dans le cadre de la compréhension orale, nous avons réfléchi à la mise au premier plan le volet culturel de la langue cible incarné par son lexique à forte charge socioculturelle et défini par les didacticiens par le terme de „lexiculture“, c’est-à-dire des vocables à charge culturelle partagée(CCP) par les locuteurs natifs. Cet article tend justement à prendre la mesure de la valeur didactique de ces lexèmes dans l’amélioration de la compétence communicative du public que l’on vise dans notre recherche.

Mots-clés: Didactique du FLE, Compétence communicative, Lexiculture, Composante linguistique, Composante culturelle.

Abstract: In the teaching of French as a foreign language (FFL), the improvement of communicative competence remains an immense challenge, especially in an exolingual context like that of our country. To this end and in the context of oral comprehension, we have reflected on putting the cultural component of the target language, embodied by its sociocultural lexicon and defined by didactics by the notion of „lexiculture“, in the foreground. That is to say, terms with a cultural charge shared by native speakers. This article tends to take the measure of the didactic value of these lexemes in the improvement of the communicative competence of the public that one aims in our research.

Keywords: French didactics, Communicative competence, cultural lexicon, Linguistic component, cultural component.

I. Contexte de la recherche et arguments conceptuels

Cet article s’inscrit dans la perspective inhérente à l’amélioration de la compétence communicative de nos apprenants. À travers notre modeste expérience, nous avons pu remarquer que la compétence linguistique, à elle seule, ne peut assurer la compréhension des paradigmes communicationnels en français langue étrangère (FLE). Nos étudiants de la licence de français viennent du secteur de l’éducation nationale avec un prérequis complètement en deçà de la moyenne définie par la grille du CECR en matière de compétence en communication exolingue. L’absence de toute référence aux composantes culturelles et discursives dans le curriculum relatif à l’enseignement/apprentissage du FLE en Algérie impacte considérablement les performances en communication dans cette langue. Les marqueurs culturels que l’on pourrait dégager des contenus didactiques sont autant coextensifs au paradigme communicationnel au même titre que leurs corolaires systémiques (grammaticaux). Les marqueurs en question sont régis par des savoirs à la fois encyclopédiques et pragmatiques et par tout ce qui a trait à la représentation du monde de la société dont on apprend la langue. Jusqu’à preuve du contraire, tous ces éléments ne sont prévus d’une manière explicite dans aucun des dispositifs de l’enseignement/apprentissage du FLE en Algérie. Cette étude suscite d’autant plus un intérêt majeur dans la mesure où le modèle qu’on y propose s’avère adaptable à l’enseignement et apprentissage en classe de français ou en autonomie. Cette étude vise l’amélioration de l’apprentissage de la langue-culture en vue d’acquérir la compétence de communication, en y mettant au premier plan des situations d’analyse inférentielle assez inédites par la nature du modèle méthodologique et conceptuel que l’on a choisi.

II. Pour une didactique du FLE à entrée lexiculturelle

Essai de définition

Dans le sillage de la pragmatique lexiculturelle, telle que préconisée par R. Galisson (2000), la lexiculture est un concept didactique renvoyant à l’acquisition d’une langue étrangère via des procédés méthodologiques tout à fait inédits (Galisson: 48) :

-

La langue et la culture sont indissociables;

-

On accède à la langue par la culture qu’elle véhicule

-

Cet accès par la culture est rendu possible grâce à l’outil lexiculturel

L’objet d’étude principal de la lexiculture est donc la culture en dépôt dans ou sous certains mots, dits culturels, qu’il convient de repérer, d’expliciter et d’interpréter (ibid. : 52):

-

Les mots-valises,

-

Les palimpsestes verbo-culturels (PVC),

-

Les noms de marques.

Ajoutons à cela1:

-

L’onomastique française (anthroponymie, toponymie et hydronymie)

-

La siglaison.

Les mots dont il est question sont désignés par le vocable de mots à charge culturelle partagée (CCP). Selon l’auteur, l’appellation en question a été choisie dans sa forme pour le jeu de mots construit à partir du sigle bien connu CCP (Compte chèques postaux), lequel tient lieu de procédé économique et mnémonique pour retenir ce nom de baptême un peu encombrant (Ibid. : 55). Cette siglaison renvoie à trois notions clés (Ibid. : 56) :

-

Charge renvoie à une idée de supplément, d’ajout au contenu du mot;

-

Culturelle inscrit cette charge dans l’au-delà de la dénotation dont traitent les dictionnaires de langue (la dimension sémantique), c’est-à-dire dans la connotation singulière, non prise en charge par la dictionnairique classique (la dimension pragmatique);

-

Partager est le propre de la culture (toute culture est un produit communautaire), mais, en l’occurrence, ce partage est l’affaire du plus grand nombre des locuteurs qui se réclament de cette communauté.

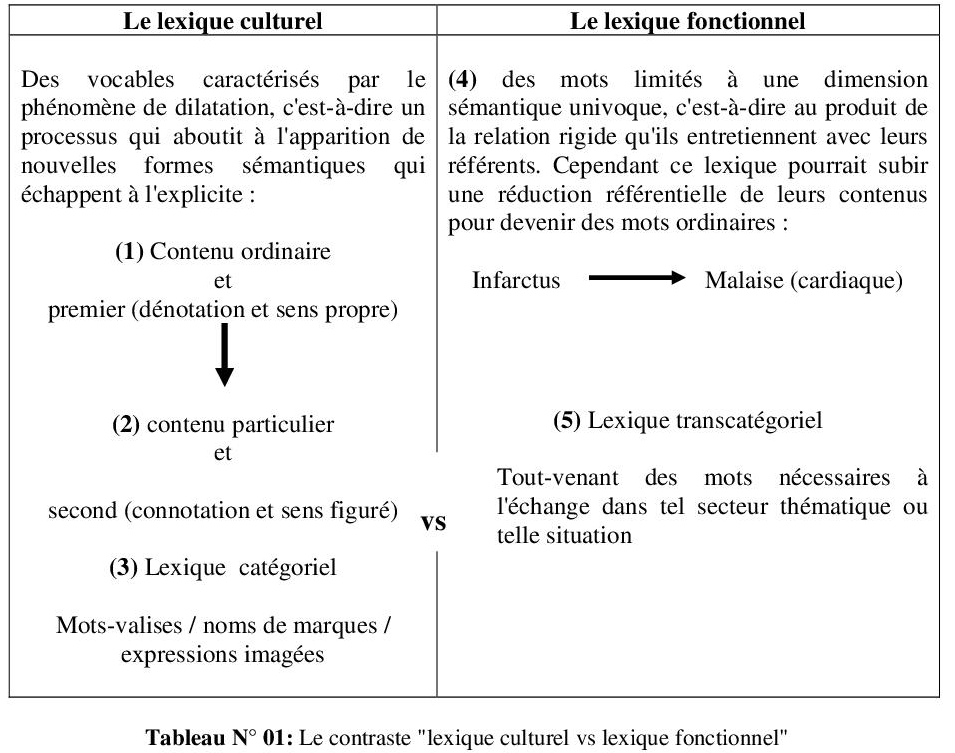

Dans une double distinction que R Galisson (2000) qualifie d’heuristique, le répertoire lexiculturel d’une communauté donnée se distinguerait des mots dits fonctionnels (Ibid. : 48). Cette distinction nous parait plus que nécessaire sur le plan de la méthodologie, afin de dégager dans nos analyses ultérieures tout ce qui aura trait à la composante culturelle de la langue qui façonne les discours authentiques des locuteurs natifs. Nous allons essayer d’esquisser cette première distinction dans ce tableau :

Ce sont le lexique particulier et second (2) et le lexique catégoriel (3) qui attirent notre attention du moment où leur manipulation requiert plus qu’une simple compétence linguistique, mais bien plus que cela. La composante culturelle dégageant le sémantisme particulier que les natifs perçoivent et régulent implicitement est incontestablement la clef de voute de toute transaction sémantique entre interlocuteurs. Toute démarche de classe de langue étrangère ne tenant pas compte de cette composante est à nos yeux méthodologiquement inopérante et, en conséquence, vouée à l’échec.

Dans sa dimension pragmatique, l’outil lexiculturel en question (les mots) acquiert une valeur culturellement implicite en ce sens que celle-ci, surgissant de l´utilisation des signes en situation, sert de marque d´appartenance et d´identification culturelles (Guillén-Diaz: 113). La dimension pragmatique des items lexiculturels détermine la relation que les interlocuteurs établissent avec eux à travers l’emploi qu’ils en font en discours (Galisson: 48).

III. Analyse discursive à entrée lexiculturelle

Le préconstruit culturel, tel qu’il existe chez les locuteurs natifs est un préalable dans une communication exolingue où les rapports entre locuteur natif / auditeur étranger et entre celui-ci et l’objet du discours sont du moins que l’on puisse dire asymétriques (Griggs et al: 27). Aussi complexe soit-il, ce mécanisme ne pourrait être appréhendé en classe de FLE sans un certain nombre d’items méthodologiques suffisants et nécessaires, afin qu’ils soient opératoires.

III.1. Orientations méthodologiques

Notre positionnement méthodologique s’inspire essentiellement des travaux relatifs aux interactions discursives telles qu’elles apparaissent dans les recommandations du CECR (CECR: 118) et d’autres travaux d’auteurs français à l’instar de R. Vion (1996) et son concept de la relation interlocutive au même titre que C. Kerbrat-Orecchioni (2009) avec sa notion de coopération entre coénonciateurs (Kerbrat-Orecchioni: 218) et, enfin, A. Bert-Erboul qui évoquait déjà en 1979 la notion-pivot de la compréhension inférentielle dans ce genre d’analyse que nous essayons de préconiser (Bert-Erboul: 663).

Sur le plan procédural, le matériau que l’on a choisi pour notre volet analytique s’appuie fondamentalement sur le concept didactique des „documents authentiques“ tel que préconisé dans le sillage de l’approche communicationnelle. Selon P. Martinez (2008), ces documents ont l’avantage d’être:

„ …plus proches de l’usage langagier réel, donc de nature à susciter connaissances et réflexion chez l’apprenant sur les conditions sociales et culturelles de leur production“ (Martinez: 80).

Nous entendons aussi nous attacher à quelques repères méthodologiques décelés dans les propos d’E. Née (Née et al: 17.) à savoir que :

-

Premièrement, ce type d’analyse du discours se construit à partir d’unités de vocabulaire (les « mots d’accès ») rassemblées en classe d’équivalence contextuelle (éléments lexico-sémantiques qui se rapportent à un même contexte);

-

Deuxièmement, cette voie lexicale d’entrée dans les textes ne considère pas le mot lui-même isolément, mais dans l’énoncé, en tant qu’élément du discours, selon des conditions homogènes de sa production (le locuteur, l’institution, la famille, présence/absence d’affinités entre interlocuteurs, etc.);

-

Troisièmement, la méthode de l’analyse d’énoncés à partir de mots pivots prévoit un système de contraintes sémantiques qui garantit la conformité des énoncés produits à un type de discours et la conversion de l’un des discours dans l’autre;

-

Quatrièmement, le sens ne peut pas être circonscrit par le seul cadre structuraliste, parce qu’il est ouvert sur l’histoire et la société des locuteurs. La sémantique du mot est discursive et énonciative et, donc, culturelle, car si les mots peuvent changer de sens uniquement selon les positions tenues par ceux qui les emploient (actes de paroles), il n’en demeure cependant pas moins que les critères historiques et sociaux sont décisifs dans toute orientation sémantique de n’importe quel fragment discursif depuis ses toutes petites unités morphématiques (nous-mêmes);

-

Cinquièmement, la sémantique qui en découle est nécessairement globale, car ses contraintes s’appliquent à différents niveaux: vocabulaire, thèmes traités, intertextualité ou instances d’énonciation. Certaines des entrées sont lexicales, mais elles sont toujours rattachées à ce système global. L’inscription du mot dans le discours se fait nécessairement dans « un tissu complexe de relations ».

Sous cet angle de vision, les items lexiculturels paraissent les mieux adaptés à ces cinq préalables méthodologiques dans l’analyse discursive. Ils cadrent au mieux la sémantique discursive comprise comme „le sens du discours et non le sens (d’unités lexicales) en discours“ (Ibid: 17). C’est le sens du discours tout entier dans sa globalité et qui se trouve altéré par la charge d’un seul item lexical (Maingueneau, 1984) qui nous intéresse puisque, dans une situation interculturelle (interlocuteurs considérés comme culturellement hétérogènes), un vocable suffit à altérer ou bloquer carrément le sens de tout un énoncé. D’où le statut nodal de ce genre d’unités lexicales.

Sur le plan méthodologique et, précisément, dans le sillage de ce que l’on appelle communément la compréhension inférentielle des vocables à forte charge culturelle, notre démarche s’articule essentiellement sur les deux principes méthodologiques suivants:

-

Considérer le lexème comme le point nodal dans tout échange discursif;

-

Privilégier l’approche interactionniste comme un catalyseur majeur des mécanismes relatifs à la construction du sens.

III. 2. Analyse, selon la typologie de R. Galisson

Les mots à CCP sont répertoriés selon la grille suivante (Galisson, 2000)

-

Les mots-valises

Un mot-valise est un mot résultant de la fusion d’éléments empruntés à deux mots. La plupart du temps, ce télescopage à l’origine du mot-valise consiste à combiner la partie initiale d’un mot et la partie finale d’un autre mot, et à unir les sens respectifs de ces deux formes. Le mot-valise, parfois appelé mot-centaure, est donc une sorte de collage formel et sémantique. Ce genre de vocables, aussi riches que les proverbes, sont des concentrés culturels passés dans l’usage même si bien que la plupart d’entre eux ne figurent pas dans les dictionnaires de langue générale; l’effet esthétique que créent ces mots chez les usagers d’une langue étant faible ou nul, ils ne sont plus perçus comme des figures de style. Dans le répertoire des natifs, l’on indique les vocables récurrents suivants:

Clavardage (clavier + bavardage) / Couriel (courrier + électronique) / Adoleschiant (adolescent + chiant) / Parlementeur (parlementaire + menteur) / Abricoleur (Abri + (pour) Bricoleurs) / Burkini (Burka + bikini) / Informatique / Sarkoboys (Sarkozy + boy : les ministres durant le mandat de N. Sarkozy et qui continuent à lui être fidèles jusqu’à aujourd’hui)

-

Les palimpsestes verbo-culturels (PVC)

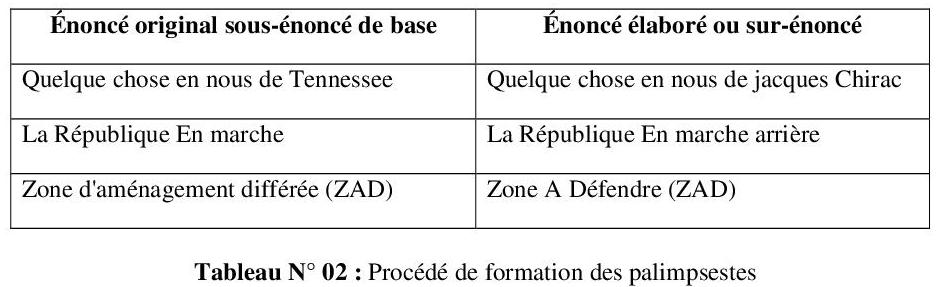

Ils renvoient au parchemin dont le texte initial a été effacé, puis remplacé par un autre. Il se présente sous la forme d’un énoncé complet, ou d’un fragment d’énoncé, qui fait surépaisseur par rapport à l’énoncé ordinaire. Cette surépaisseur (voilée) est le produit du chevauchement d’un sous-énoncé lexicalisé et d’un sur-énoncé résultant se la délexicalisation du sous-énoncé de base. Nous en proposons quelques cas :

(A) „Le 20 mars 1988, Johnny Halliday chante en première partie d’un meeting du candidat Jacques Chirac. Il transforme les paroles de sa chanson „Quelque chose en nous de Tennessee„2 en „On a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac“ (Chaine d’information continue France 24).

(B) „La république en marche arrière. La «révolution» de LREM semble mal partie. On assiste plus à une conduite vieillotte des affaires publiques qu’à une rénovation de la démocratie“ (Journal Libération du 28 aout 2017)

(C) La ZAD : „Zone d’aménagement différé „ (appellation officielle) La ZAD „Zone à défendre“ (appellation dans le cercle des écologistes).

Nous récapitulons le procédé de construction des palimpsestes dans les énoncés proposés, selon le tableau suivant :

-

Les noms de marques

Ce type de vocables devenus courants dans la société de la langue cible sont imprégnés d’une culture partagée par le plus grand nombre des natifs, mais difficile d’accès aux étrangers. Ils demeurent essentiels, dans la mesure où ils se situent au cœur de la culture comportementale des autochtones et circulent de manière inconsciente dans leurs discours les plus ordinaires. Nous en proposons un exemple authentique3:

A : „ la marque au losange fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps“ (le locuteur fait implicitement allusion à la marque automobile Renault, dont le logo est un losange)

B : „Oui, mais le lion n’a pas fini aussi de rugir“ (son interlocuteur rétorque en évoquant la concurrence de la marque Peugeot, dont le logo est un lion).

Dans cette grille lexiculturelle, l’auteur a toutefois omis de souligner l’importance de l’onomastique et de la siglaison en ce qu’elles dégagent, elles aussi, une réelle charge culturelle dont l’influence n’est pas minime dans un acte de communication. De cette onomastique, en tant que catégorie lexiculturelle, l’on peut dégager deux types de vocables à CCP.

III. 3. Analyse de la typologie exhaustive

Il est utile d’indiquer que la typologie proposée par R Galisson manque relativement d’exhaustivité. En conséquence, nous pouvons la compléter par de nouvelles entités lexiculturelles suivantes:

III. 3. 1. L’onomastique de la langue française (France)

-

L’anthroponymie

Cette branche de l’onomastique englobe en son sein tous les noms de personnes d’une communauté ethnique donnée. Elle a mis en relief « les lois qui régissent le système des appellations » (Fabre : 10). Loin de nous d’étudier ces lois, nous soutenons néanmoins l’idée que les anthroponymes, autant que les vocables à CCP, incarnent aussi le paysage culturel d’une communauté donnée. Dans une communication exolingue, certains noms propres peuvent prêter à confusion notamment quand ils sont en relation homophonique comme cela parait dans les exemples suivants:

-

L e M a i r e (Bruno)

-

L a r r i v é (Guillaume)

-

C a r r é (Jean-Michel)

-

Pointu (Gérard)

-

T a i l l é (Philippe) (boulanger à Grenoble)

L’énoncé : „Nous avons déjà insinué à Larrivé que Mamère ne viendra pas ce soir“ (CNEW, France) pourrait se confondre dans le calcul interprétatif d’un auditeur étranger avec l’idée suivante : „Nous avons déjà insinué à L’arrivée que ma mère ne viendra pas ce soir“. Ce deuxième énoncé est certes grammaticalement et sémantiquement correct, mais ne reflète en aucun cas l’intention de départ du locuteur, laquelle est liée certainement aux deux personnages politiques français : Guillaume Larrivé et Noël Mamère.

Que dire aussi de l’énoncé suivant :

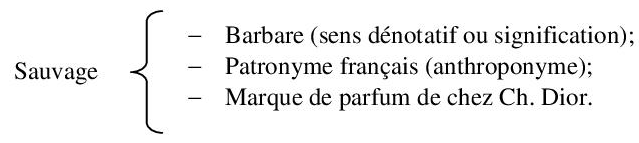

(A) „Les Sauvage cet après midi chez F. Hollande„.

Le vocable „sauvage“ est sémantiquement structuré dans le paradigme suivant :

Toute cette polysémie devrait donc être cognitivement bien structurée par l’auditeur étranger, afin qu’il puisse être en mesure d’en extraire le sens en fonction des conditions contextuelles dans lesquelles le locuteur natif a naturellement inscrit son énoncé. Ainsi, le sens de l’énoncé (A) ne pourra être saisi sans certaines connaissances préalables des circonstances événementielles, historiques et socioculturelles auxquelles le locuteur renvoie son message :

-

Les Sauvage est un patronyme;

-

F. Hollande reçoit la famille Sauvage pour une éventuelle libération conditionnelle de leur mère octogénaire incarcérée pour avoir tué son mari en légitime défense.

La compréhension orale de ce message est donc tributaire à ces deux indices informatifs, essentiels pour l’auditeur.

-

La toponymie (hydronymie)

La toponymie est l’ensemble des noms de lieux et de régions, marquant une certaine forme géoculturelle d’un pays.

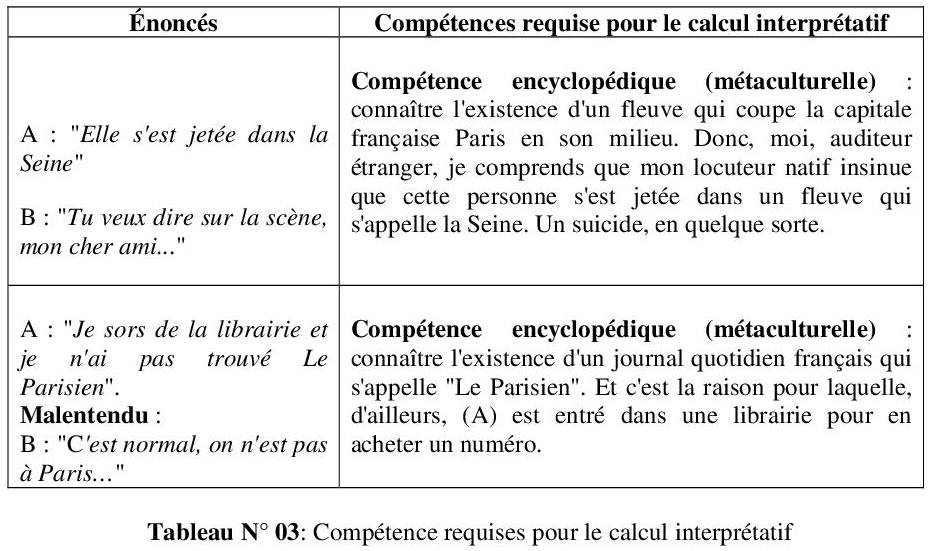

L’énoncé : „elle s’est jetée dans la S e i n e“ pourrait être mal saisi en raison de l’homonymie Seine / scène.

La toponymie pourrait aussi, dans certains cas, compliquer l’énoncé si l’auditeur ne parvient pas à saisir le sens de son interlocuteur4 :

A : „Je sors de la librairie et je n’ai pas trouvé Le Parisien„

B : „C‚est normal, on n’est pas à Paris…„

Bien entendu, il faudrait que l’auditeur (étranger) puisse établir ces contrastes en mobilisant ses connaissances encyclopédiques. Dans ce cas il est surtout question de la compétence encyclopédique ou métaculturelle (Puren: 12) inhérente à l’existence d’un journal quotidien français, en l’occurrence: „Le Parisien“

III. 3. 2. La siglaison

En tant que marque lexicale culturellement chargée, la siglaison est très récurrente dans le discours authentique des natifs. En guise d’illustration, l’on relève des marques comme:

Les siglaisons acquièrent chez les natifs une image foncièrement lexicalisée au même titre que les substantifs.

La portée didactique de tous ce que l’on a pu parcourir tout au long de ce corpus réside essentiellement dans la manipulation de la composante culturelle aussi bien que le système linguistique. Les aspects culturels sont justement les seuls à nous emmener vers la manière de penser des locuteurs natifs au-delà des mots et des structures grammaticales qui les structurent.

Conclusion

Après ce tour d’horizon de ce que devraient être les tâches discursives en situation d’enseignement/apprentissage du FLE en première année de licence de français, nous avons pu mettre en exergue les éléments essentiels pour appuyer la compétence communicative chez le public concerné pour peu que l’on y introduit la composante socioculturelle de la langue cible incarnée par un volet lexical assez particulier à l’image de la lexiculture. Celle-ci caractérise foncièrement le répertoire langagier des locuteurs natifs. Dans notre situation sociodidactique, il devient évident que la composante linguistique, à elle seule, ne pourrait résoudre l’équation communicationnelle en français tant qu’elle n’est pas associée à la composante culturelle de la langue. Effectivement et à travers notre cheminement analytique de ce corpus, nous avons pu étayer le fait que la complexité du procédé inférentiel des énoncés authentiques ne pourrait être atténué que par la réhabilitation de la compétence encyclopédique consubstantielle à la compétence culturelle. Il s’avère que la compétence communicative est, finalement, une résultante de cette double composante à la fois systémique et socioculturelle.

Bibliographie

Articles et ouvrages

-

BERT-ERBOUL, A. (1979). „Les inférences : leur rôle dans la compréhension et la mémorisation. L’Année psychologique Vol. 79, N° 2. pp. 657-680.

-

FABRE, P. (1987). „Théorie du nom propre et recherche onomastique./ In Cahiers de praxématique N° 8. Théories et fonctionnements du nom propre. Presses de l’Université Paul-Valéry Montpellier III. pp. 9-25.

-

GALISSON, R. (2000).„La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement, a une autre culture, par un autre lexique“/ In revue Mélange CRAPEL N° 25 : Une Didactique des Langues pour demain / En Hommage au Professeur Henri Holec). pp. 47-73.

-

GRIGGS, P et al. (2002). „La dimension cognitive dans l’apprentissage des langues étrangères“/ In Revue française de linguistique appliquée, vol. vol. vii, no. 2, , pp. 25-38.

-

GUILLEN-DIAZ. C. (2003). „Une exploration du concept «lexiculture» au sein de la Didactique des Langues-Cultures“/ In revue : Didáctica (Lengua y Literatura), vol. 15. pp. 105-119.

-

KERBRAT-ORECCHIONI, C. (2009) “ Le discours en interaction„. A.Colin. Paris. 365p.

-

MAINGUENEAU, D et al. (1984). „Polyphonie, proverbe, détournement„. Langages n°73. pp.112-125.

-

MARTINEZ, P. „La didactique des langues étrangères„. PUF. Paris. 2008. 127p.

-

NEE, É et VENIARD, M. (2012). „Analyse du Discours à Entrée Lexicale (A.D.E.L.) : le renouveau par la sémantique ?“/ In revue Langage et société, vol. 140, no. 2. pp. 15-28.

-

PUREN, Ch. (2013). „ La compétence culturelle et ses composantes“. Savoirs et Formations n° 3 (« Parcours de formation, d’intégration et d’insertion : La place de la compétence culturelle »). Montreuil : Fédération AEFTI. pp. 5-16.

-

VION, R. (1996) „L’analyse des interactions verbales“. / In Les Cahiers du Cediscors

N° 4. pp. 19-32

Documents

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL( 2011). URL : http://www.ciep.fr/ressources/cadre-europeen-commun-reference-les-langues-cecrl-pdf-65-ko-juin-2011 / Consulté le 10/11/2017.

1 Nous-mêmes

2 Dans sa chanson, le chanteur fait référence à l’écrivain et dramaturge américain Tennessee Williams (1911-1983)

3 Expérience personnelle avec les natifs

4 Expérience personnelle