حي ليلى

مخبر الترجمة وأنواع النصوص معهد الترجمة

جامعة وهران1 احمد بن بلة

الملخص:

نسعى من خلال هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هوية المترجم المتخصص في سوق الترجمة، منطلقين من دراسة ميدانية لهذه الأخيرة، بالاطلاع على الوضع الراهن الذي وصلت إليه السوق، وما هي الشروط التي باتت واجبة توفرها لدى المترجم الكفء، مستخلصين إياها في رسم صورة لمهنة الترجمة التي تعدت الأطر التقليدية للتعليم الكلاسيكي القائم على اكتساب اللغات والتحويل اللساني.

الكلمات المفتاحية: التكوين، الترجمة، المؤسسة الأكاديمية، سوق الترجمة، مهنة الترجمة.

Abstract :The development of the new technologies has changed many cognitive domains including translation. This ever-changing influences the academic and professional conditions. In this paper, we would like to shed light on the translator identity in the translation market, taking into account the market reality to be able to draw an efficient training program adapted to the market demands.

Key words: Training, translation, academic Institution, translation market, translator profession.

مقدمة:

لقد أدى التدفق العلمي والمعرفي الذي عرفه العالم في الآونة الأخيرة إلى زيادة الطلب على الترجمة في مختلف المجالات، وفي شتى اللغات، وبالتالي زيادة الطلب على المترجمين الأكفاء القادرين على خوض غمار السوق، أي الطلب على مترجم شامل يقوم بالترجمات في مجالات المعرفة على اختلافها.

هذه الأفكار وأخرى منها الكثير، هي ما يدفعنا إلى التفكير حول ماهية المترجم المتخصص المطلوب لممارسة مهنة الترجمة، ولكن قبل ذلك، تتبادر إلى أذهاننا أفكار حول نوع التكوين أو التكوينات–بما أننا نتحدث عن سوق متعددة– التي قد يتلقاها المترجم حتى يصبح جاهزا لدخول معركة العلم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن؛ بالإضافة إلى مدى إتقانه للتكنولوجيات الحديثة التي غيرت مسار مهنة الترجمة بعدما كان معروف طريقها في وقت مضى ليس بالبعيد.

هوية المترجم المتخصص في سوق العمل:

انه لمن المهم أن تأخذ الجامعات بعين النظر تطور السوق مع الاحتراس من إثقال البرامج في محاولة للاستجابة للحاجيات الآنية للسوق، هذا ما دفع بإيف جاميي Ive GAMBIER للقول بأن المتعلمين الحاليين يجب أن يكوّنوا ليس فحسب لمواجهة متطلبات سوق سنوات 1980 … 2000 بل لمواجهة متطلبات سوق سنوات 2030 والتأقلم مع المتغيرات المقبلة لقيادة هذه التغييرات ولاتخاذ القرارات على دراية شافية بآثار التغيرات. حيث انه من الواجب القيام بدراسة معمقة لسوق الترجمة قبل الشروع في وضع برامج تكوين المترجمين، و تتركز فكرته حول رصد حالة السوق، وما هي المعايير التي تحدد هوية المترجم في سوق الترجمة؛ يتحدث دانيال غواداك في هذا الصدد حول تعريف المترجم، مصنفا هذه المعايير فيما يلي:

أولا– لغات العمل:

من النقاط التي تشترك فيها كل من المؤسسة الأكاديمية والسوق هي اللغات، حيث إن المترجم مطالب باختيار لغات عمله منذ اللحظة التي يقرر فيها دراسة الترجمة وبالتالي امتهان هذا المجال، حيث تعد اللغات من العوامل الأساسية التي تساعد المترجم في التوظيف، كما يعد إتقانها شرطا أساسيا في كل من السوق والمؤسسة على حد سواء.

تحدد هوية المترجم في سوق العمل أولا من خلال لغاته التي يعمل بها ، (مترجم عربي–انجليزي–فرنسي) أي مترجم يمارس الترجمة في الثنائيات التالية (عربي – انجليزي–عربي) و (عربي–فرنسي–عربي). يترجم المترجمون عادة نحو لغتين اثنين من لغتهم الأم، فتسمى اللغة الأم باللغة (أ) أما اللغة الأجنبية الأولى فتسمى اللغة (ب) واللغة الأجنبية الثانية تسمى باللغة (ج)، وهي من بين الشروط التي تفرضها المؤسسات الأكاديمية التي تعنى بتدريس الترجمة.

إلا أن سوق العمل فيحبذ فيه إتقان اكبر قدر ممكن من اللغات زيادة عن اللغات الثلاث التي يتلقنها المترجم خلال مساره الدراسي، هذا لأنه كلما كان المترجم متقنا للغات أكثر كلما زادت فرص عمله. حيث يقول دانيال غواداك Daniel GOUADECفي هذا المقام:

« En fait, tout est affaire de marché, il vaut mieux pouvoir jouer sur plusieurs langues de travail tant que les grands clients sont rares. Ceci étant, un traducteur peut faire carrière (s’il est salarié) ou réussir brillamment (s’il est libéral) en maitrisant qu’une seule langue. Dans la pratique, la plupart des traducteurs à fort volume de travail traduisent dans un domaine donné en utilisant une paire de langue non maternelle, mais ce sont généralement des techniciens pointus »i

يعد إتقان اللغات (اللغة الأم واللغة الثانية واللغة الثالثة ) شرطا لابد منه قبل الشروع في تعلم الترجمة باعتبارها عملية لغوية بالدرجة الأولى؛ إلا انه في سوق العمل يشترط على المترجم إتقان اللغات الأكثر طلبا حتى يتسنى له ضمان مكانته في السوق؛ يرى بعض المترجمين المحترفين إن إتقان اللغة النادرة هو بمثابة العملة الصعبة في سوق العمل. يقول دانيال غواداك في هذا المقام:

« Toute langue supplémentaire est naturellement la bienvenue, surtout s’il s’agit d’une langue peu répondue, car, comme chacun sait : ce qui est plus rare sur un marché donné est plus cher »ii .

نشير هنا إلى اللغة التركية التي باتت تعرف انتشارا واسعا في سوق العمل وسوق الترجمة بالخصوص، ويعود هذا الانتشار إلى الاستثمارات والمعاملات الاقتصادية الجزائرية التركية، وهذا ما أدى إلى إقبال العديد من الطلبة بما فيهم خريجي معاهد الترجمة إلى تعلم هذه اللغة، حيث „شهد تعلم اللغة التركية في السنوات الأخيرة إقبالا من طرف الجزائريين من مختلف الفئات العمرية، سواء في الجامعات أو حتى المدارس الخاصة ]…[ فقد شهد عدد طلبة اللغة التركية في جامعة الجزائر ارتفاعا كبيرا، حيث تضاعف بنحو ثلاث مرات في سنة واحدة„iii.

ثانيا التخصص:

بين المترجم المتخصص والمترجم العام فارق ليس بالهيّن، رغم اعتبارهما من قبل البعض كيانا واحدا. يعنى المترجم العام بترجمة النصوص التي لا تنتمي إلى حقل من حقول المعرفة، نصوصا عامة ليست مطعمة بمصطلحات يصعب تحديدها من قبل القارئ العادي؛ أما المترجم المتخصص فهو ذلك المترجم الذي يقوم بترجمة النصوص المتخصصة، والتي تكون مشحونة بجرعات من المفاهيم المتخصصة التي يصعب تحديدها من قبل القارئ العادي، هذا لأنها تؤدي وظائف معرفية وتواصلية وإخبارية ما بين فئة معينة من ذوي الاختصاص على اختلافهم.

من هذا المنطلق، يمكننا القول أن التخصص يلعب دورا رياديا في سوق العمل، وبالتالي فانه يزيد من فرص العمل لدى المترجم المتخصص مقارنة بالمترجم العام؛ يضطر معظم الطلبة إلى انتهاج طريق الترجمة المتخصصة بعد فترة من تخرجهم وممارستهم للترجمة العامة، وهذا عائد للأسباب التالية:

إن النصوص المتخصصة تكتسب قيمة أعلى في سوق الترجمة مقارنة بالنصوص العامة.

تقوم المنافسة في سوق الترجمة درجة تقنية النصوص (أي انه كلما تعمق المترجم في درجة التقنية كلما زاد عليه الطلب، مما يرفع من إيراداته وزيادة شهرته في الوسط).

إن إتقان التخصص أو التخصصات في مجال الترجمة ضرورة لابد منها، حيث لا يكفي إتقان اللغات، بل يعد إتقان المجالات المعرفية ضرورة ملحة.

« Il ne suffit pas que le traducteur connaisse les langues. Il faut impérativement qu’il connaisse ou apprenne le sujet du document à traduire, le produit ou le processus auquel il se rapporte, et les modes de pensée et systèmes de valeurs de ceux à qui s’adresse la traduction »iv .

تتحدث امبارو اورتادو البير Amparo Hurtado Albir حول نمط الترجمة وصيغة الترجمة، وتشير إلى أهمية إتقان المترجم لموضوع النص إذا طلب منه ترجمة نص متخصص، حيث تضع المعرفة التامة لموضوع النص شرطا من شروط نجاح المترجم في المهنة، وتفيد قائلة:

„تساعدنا أنماط الترجمة على تصنيفها كنشاط اجتماعي للوساطة بين اللغات. فأنماط الترجمة ترتبط بالأطر الاجتماعية المهنية المختلفة التي تقودنا إلى وظائف نصية مختلفة بدورها، وهنا تجد أن درجة الحقل الخاص بموضوع الترجمة تعتبر عنصرا حاسما في إطار تلك الوظيفة النصية […] وتتطلب الدرجة المذكورة أن يكون المترجم على اطلاع بمعارف خارجة عن إطار اللغة، وهنا نجد انه –أي مترجم– ذو سمات مهنية مختلفة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتلك الدرجة التي تتعلق بالنوع، الذي يساعد على تحديد وتصنيف مجموعات النصوص المتعلقة بكل مجال. وما يتغير في نماذج الترجمة هو الصيغة الترجمية، وهذا العنصر الأخير مهم للغاية، إذ ترتبط به مواصفات خاصة بكل واحد من النماذج ، كما يتطلب توفر المترجم على مهارات اتصالية متنوعة„v.

ثالثا صفته:

لقد تعددت مهن الترجمة واختلفت في سوق العمل، مما جعل المترجمين في حيرة من أمرهم حول كيفية اختيار المهنة الأنسب لهم نظرا لتفرع السوق الترجمية إلى قسمين اثنين: سوق الترجمة الرسمية وسوق الترجمة الحرة، وما ينجر عنها من مهن تندرج تحت هذا التقسيم.

تندرج تحت لواء الترجمة الرسمية عدة مهن نذكر منها: مهنة المترجم الترجمان الرسمي، مترجم المؤسسات الإدارية، مترجم المؤسسات الاقتصادية، مترجم في دار نشر. تتميز هذه السوق بخاصية التوظيف عن طريق المسابقة والتي يخضع لها المترجمون المتخرجون عن طريق إجراء مجموعة من الامتحانات التي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة المترجم ومدى إتقانه للعمل الترجمي وكل ما يتعلق به.كما تلعب الكفاءة اللسانية والسرعة في الأداء في هذا السياق دورا هاما. تخضع الترجمات في هذا السوق إلى التحكيم من قبل مترجم رسمي خبير هذا لتفادي الأخطاء بما أن معظم النصوص قيد الترجمة هي في الغالب إدارية وقانونية، فبالتالي لا تحتمل الخطأ.

أما عن الترجمة الحرة فتضم مهنتين اثنتين: مترجم حرfreelance translator ، ومترجم تابع للمؤسسة in-house translator وتتميز كل من هذين المهنتين بخصائص معينة وتخضع لتقلبات السوق وتطوراتها؛ من ابرز مميزاتها هو استخدامها للتكنولوجيات الحديثة في الترجمة، فبالتالي تتطلب من المترجم أن يكون ضليعا في مجال تكنولوجيا الترجمة حتى يتسنى له ولوج هذا المجال. كما تتطلب هذه المهن من المترجم أن يكون فطنا وسريع الأداء والهم من ذلك كله هو توفره في أي وقت كان ( في أوقات النوم مثلا وحتى نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان العمل لمدة 20 ساعة دون انقطاع ) ؛ إضافة إلى هذا كله تتميز سوق الترجمة الحرة بالتنوع في أنماط النصوص المعروضة للترجمة.

من بين المهارات التي يجب أن يتمتع بها المترجم في هذا السياق هي الكفاءة التسويقية التي تضمن له اكبر قدر ممكن من عروض العمل والزبائن، كما تتطلب كذلك الالتزام بمواعيد التسليم التي تكون قياسية وتحدد من قبل الزبون في حد ذاته؛ هذا ما يضع المترجم تحت الضغط دائما.

رسم خطة منهجية لتكوين المترجم المتخصص في ظل تعددية السوق:

لقد خضع تكوين المترجمين منذ زمن طويل إلى التعليم الكلاسيكي النظري القائم على الورقة والقلم وطريقة الإلقاء، إضافة إلى التكوين اللساني الذي سيطر على درس الترجمة لعقود مضت.

„Translators … have been trained informally, basically through trial and error, unstructured apprenticeship arrangements, or any of the various translating activities that accompany the study of a foreign language and culture within the Liberal Arts tradition.“vi

إلا انه ومع ولوج الرقميات الحديثة التي اجتاحت مجال الترجمة لتجعل منه ميدانا رقميا تكنولوجيا بامتياز، بدا التفكير في ماهية درس الترجمة بشكل جدي قائم على الأهداف والمقاربات التي غيرت مسار هذا الدرس، فأضحت كبرى جامعات العالم تتخذ السوق كمدونة لدراساتها حول تعليم الترجمة بغرض الوصول إلى أحسن النتائج. تقوم جل برامج تكوين المترجمين بالجامعات الغربية على واقع السوق، حيث يتم تجسيد واقع المهنة في الوسط الأكاديمي، وهذا بغية تدريب الطالب على واقع المهنة من جوانب عدة نذكر منها🙁 نوع وحجم وصعوبة النصوص، مدة التسليم، السرعة، العمل ضمن الفريق، التسويق، التعامل مع الزبون، التدرب على مختلف أنواع المهن والتخصصات…).

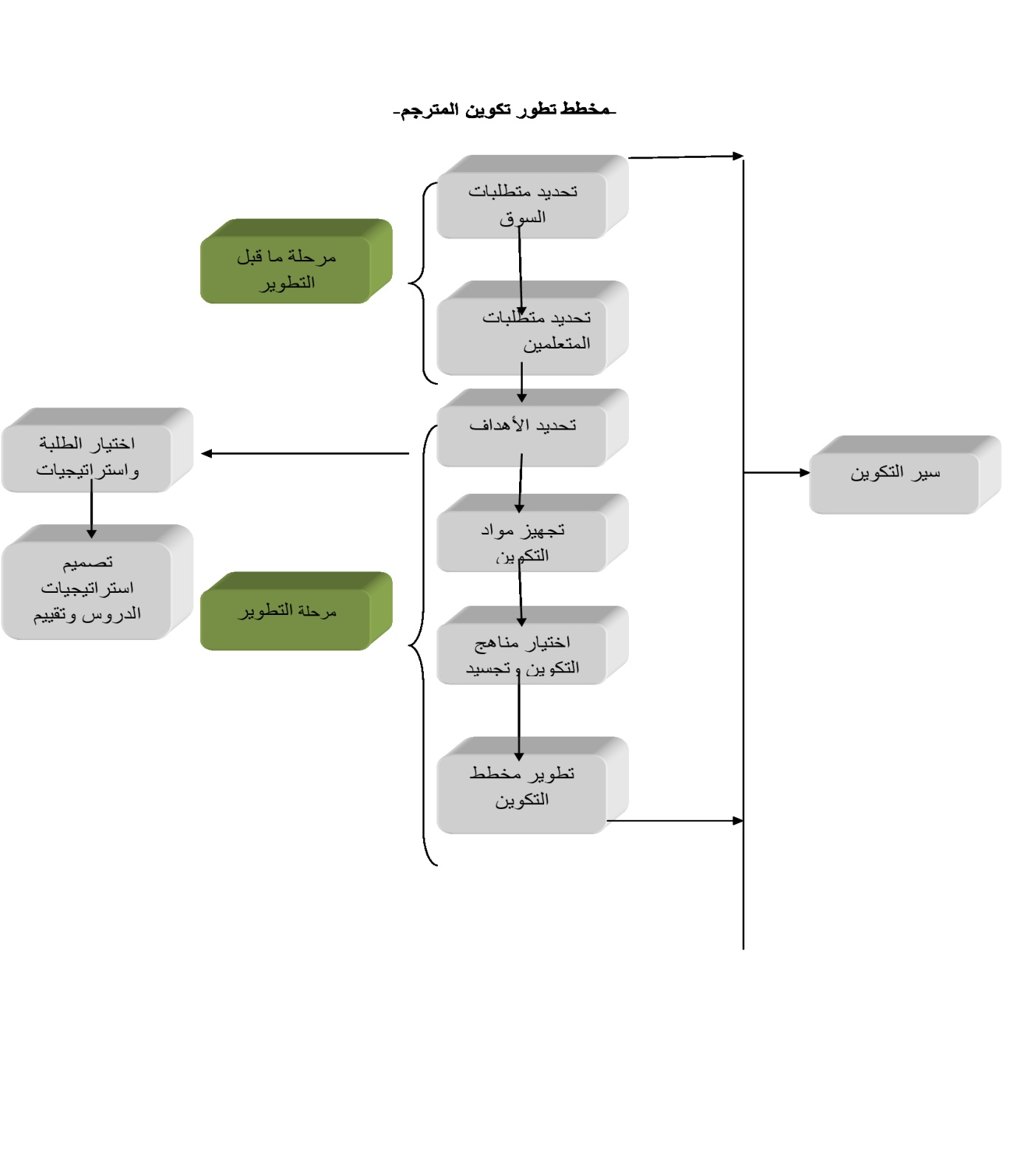

من جهة أخرى يعنى تكوين المترجمين بمتطلبات المتعلمين واحتياجاتهم المعرفية علاوة عن دراسة متطلبات السوق التي اشرنا إليها سابقا، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل تطوير المنهاج، فهي تعتمد على المعطيات الحالية في بناء المنهاج ووضع التصور الأولي له؛ ثم تليها مرحلة تحديد الأهداف والتي تعتمد على اختيار مختلف الاستراتيجيات التدريسية والتقويمية بهدف تقييم الطلبة وتقويمهم، بالإضافة إلى استثمارها في تطوير المهارات التي يتمتع بها الطلبة.

ترتكز مرحلة تطوير البرنامج الدراسي على تجهيز الآليات والمواد المستخدمة في التكوين ومحاولة مواكبتها ومتطلبات السوق والمؤسسة الأكاديمية على حد سواء. كما أن اختيار المادة العلمية والمعرفية للمنهاج مرحلة في غاية الأهمية لتطوير البرنامج التكويني، ومن أجل تحصيل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المسطرة مسبقا.

خاتمة:

إن الترجمة هي من الميادين المعرفية التي حذت حذو العلوم الأخرى باستخدام جميع المقاربات المعرفية وتطويرها لاستخلاص أنجع الطرق والوسائل؛ فكان حال تعليميتها من حالها، فقد استغل الديداكتيكيون في مجال الترجمة جميع الوسائل المتاحة للمترجم لتسهيل عمله، وقد حدث هذا امتثالا إلى التغييرات التي طرأت على سوق العمل خلال الألفية الثانية والتي غيرت مجرى الأحداث في عالم الترجمة، فجعلت من المترجم تكنولوجيا بامتياز، جعلته يستغني عن الورقة والقلم، وهذا ما دفع بأحد المفكرين في المجال إلى القول أن المترجم لم يعد ذلك الذي يعمل وعلى طاولته مجموعة لا تنتهي من القواميس، بل أصبح المترجم ملازما لشاشة الحاسوب، بالتالي أصبح يقوم بجميع العمليات رقميا دون العودة إلى الورقة والقلم.

من هذا المنطلق يمكننا القول أن المترجم الكفء يجب أن يتمتع بالخصائص التالية:

-

أن يتقن اللغات التي يعمل بها؛

-

أن يتقن فن التحرير بجميع لغات عمله؛

-

أن يكون متقنا للتقنيات الحديثة على اختلافها؛

-

أن يتمتع بحس فضولي يضمن له المعلومة؛

-

أن يكون صبورا، ذو منهجية ودقيقا في عمله؛

-

أن يكون منفتحا على مجال عمله (من زبائن وزملاء ومتخصصين).

iالهوامش:

i GOUADEC, D (1989), Le traducteur, la traduction et l’entreprise, AFNOR Tour Europe. P27.

ii Ibid., 28.

iii www.djazairess.com consulté le 26/02/2019 à 17 :35.

iv GOUADEC, D (1989)., op.cit., p30.

v اورتادو البير اورتادو، الترجمة ونظرياتها: مدخل إلى علم الترجمة، ت علي إبراهيم المنوفي، المركز القومي للترجمة، القاهرة مصر، ط1 2004، ص 124.

vi GABR, Moustafa. (2001). Toward a model approach to translation curriculum development. Translation Journal5 (2). translationjournal.net consulté le 28/02/2019 à 10 :00.

قائمة المراجع والمصادر:

GOUADEC, D (1989), Le traducteur, la traduction et l’entreprise, AFNOR Tour Europe.

GABR, M (2001). Toward a model approach to translation curriculum development, Translation Journal5 (2). translationjournal.net

اورتادو البير اورتادو، الترجمة ونظرياتها: مدخل إلى علم الترجمة، ت علي إبراهيم المنوفي، المركز القومي للترجمة، القاهرة مصر، ط1 2004.