MEDDOUR Malika

Université d’Oran 2

Laboratoire de Traduction et Méthodologie (TRADTEC),

Résumé: Ce n’est que récemment que la traduction s’est affirmée en tant que science indépendante et émancipée d’autres disciplines. La traduction littéraire a-t-elle besoin d’une théorie? C’est une question très importante. En réalité, la traduction littéraire aurait besoin de plus d’une théorie pour satisfaire aux exigences d’équivalence. La traduction littéraire est considérée comme un genre spécial. La question de savoir si la traduction littéraire est un sujet de linguistique ou d’érudition littéraire fait l’objet de nombreuses discussions. Dans le contexte du processus de traduction, divers problèmes et difficultés peuvent être à l’origine d’un problème d’équivalence, notamment de nature linguistique et culturelle. La traduction des textes littéraires occupe une place particulière. Elle peut être considérée comme un type de texte particulier, comme un genre distinct de la littérature. Les textes littéraires n’ont pas d’interprétation générale objective et le lecteur apprécie donc leur contenu d’une manière très différente des types de textes spécifiques. Cela signifie simplement que le traducteur n’exerce pas complètement sa liberté d’écriture, mais repose sur d’autres facteurs et aspects culturelles, sociales, interculturelles et autres… Dans cette optique nous allons citer des exemples concrets, ou la collaboration entre l’auteur du texte de départ et le traducteur peuvent conclure à une traduction de haute qualité. Nous concluons par des exercices pratiques sur l’impact des pertes et des gains dans différents exercices de la traduction des textes littéraires.

Mots clés: altération du texte traduit- compétences- Ecrivain – problèmes et difficultés – traducteur Traduction des textes littéraires.

Abstract: It is only recently that translation has become an independent science and emancipated from other disciplines. Does literary translation need a theory? It is an important question. In reality, literal translation would need more than one theory to satisfy equivalence requirements.

Literary translation is considered as a special genre. The question is whether literary translation is a subject of linguistics or literary erudition that make subject of many discussions. In the context of translation process, a number of problems and difficulties can lead to a problem of equivalence, particularly of linguistic and cultural nature. The translation of literary texts occupies a special place. It can be considered as a particular type of text, as a separate genre of literature. Literary texts do not have an objective general interpretation and the reader therefore appreciates their content in a very different way from the specific types of texts. It simply means that the translator does not completely exercise his freedom of writing, but relies on cultural, socials, intercultural and other factors and aspects. In this context, we will cite concrete examples, where the collaboration between the author of the original text and the translator can lead to a high-quality translation.

We conclude with practical exercises on the impact of losses and gains in different exercises of the translation of literary texts.

Key-words: Writer-translator- author- losses- gains- translation- alteration of translated text.

Einleitung

„Eine Übersetzung ist das Resultat einer sprachlich-textuellen Operation ,die von einem AS-Text zu einem ZS-Text führt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine Übersetzung (oder Äquivalenz)-relation hergestellt wird(…)eine zentrale Aufgabe der Übersetzungswissenschaft als empirische Wissenschaft besteht darin, die Lösung, die die Übersetzer in ihren Übersetzungen anbieten, zu analysieren, zu beschreiben, systematisieren und zu problematisieren.“1

Übersetzung ist einer der komplexen und heikelsten Begriffe zu erklären. Die Wissenschaftler Nida und Taber (1969) haben sich damit auseinandergesetzt und könnten keinen gemeinsamen Treffer dafür finden, sie haben sich bezüglich einiger Gesichtspunkten z.B. dessen Ziels und Relation Ausgangssprache und Zielsprache geeignet. Im Umgang mit solchen Begriffen wie „Translation, Wiedergabe, Übersetzungsprozess, Kommunikation“ als Wortschlüssel bei der Translatologie betrachtet sind. Der Leser merkt die Verschiedenheit der Wortwahl bezüglich der Definitionen von Übersetzen und eben die Relation zwischen Ausgangstext und Zieltext. Es geht in der Übersetzung darum, einen gleichen Textinhalt „in verschiedenen Sprachen auszudrücken. Das nun die einzelsprachlichen Inhalte verschiedenen sind, der „übersetze „Inhalt aber der gleiche sein muss, kann dieser Inhalt auch nicht nur einzelsprachlich sein, sondern nur “übereinzelsprachlich „sein.

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Problematik des Übersetzens von literarischen Texten als ein bedeutendes Gebiet der Übersetzungswissenschaft. Die Untersuchung der arabisch-deutschen literarischen Übersetzung ist insofern relevant, da nicht nur die beiden Sprachen unterschiedlich sind, sondern auch die beiden Kulturen. Diese Tatsache führt uns, folgende Fragen zu stellen.

-Können alle stilistischen Qualitäten des Originaltextes in einer Übersetzung wiedergegeben werden?

-Gilt die Übersetzung literarischer Werke als Mittler internationaler Verständigung und Brückenschlag zwischen Kulturen?

Hypothesen.

-Als Mittler zwischen Sprachen, Gesellschaften, Kulturen und Literaturen helfen Übersetzer dabei, die durch Sprachen und Kulturen gesetzten Grenzen zu überwinden.

-Eine der wichtigsten Aufgaben des Übersetzers, ist die Atmosphäre des Originalwerks zu bewahren.

-Die sprachliche Form in literarischen Texten hat nicht nur die Funktion, Sachzusammenhänge zu vermitteln, sondern auch eine darüber hinausweisende ästhetisch-assoziative Funktion.

1. Definition des Übersetzens

Die Blicke der verschiedenen Wissenschaftler auf das Wesen des Übersetzens sind vielleicht in einiger Hinsicht unterschiedlich, jedoch haben sie immer eine gemeinsame Basis. Das kann man anhand der folgend exemplarisch dargestellten Definitionen, die auch für die Thematik der vorliegenden Arbeit relevant sind, feststellen.

Nida und Taber (1969) heben den sprach- und textbezogenen Aspekt des Übersetzens hervor und vertreten die Auffassung, Übersetzung bedeute, in der Zielsprache das “closest natural equivalent” der ausgangssprachlichen Botschaft zu schaffen, und zwar erstens in Bezug auf den Sinn und zweitens in Bezug auf den Stil (vgl. Nida/Taber 1969: 12). Einen weiteren Schritt geht Wilss (1977) und hebt in seiner Definition des Übersetzens zwei Hauptphasen hervor, indem er Über setzen als einen „Textverarbeitungs- und Textverbalisierungsprozeß“ bezeichnet, der von einem AT zu einem möglichst äquivalenten ZT hinüber führt und das inhaltliche und stilistische Verständnis der Textvorlage voraussetzt. Man kann den Übersetzungsvorgang daher in zwei Hauptphasen gliedern, eine Verstehensphase, in der der Übersetzer den ausgangssprachlichen Text auf seine Sinn- und Stilintention hin analysiert , und eine sprachliche Rekonstruktionsphase, in der der Übersetzer den inhaltlich und stilistisch analysierten ausgangssprachlichen Text „unter optimaler Berücksichtigung kommunikativer Äquivalenzgesichtspunkte reproduziert“ (Wilss 1977: 72).

Aus der Maxime „so treu wie möglich, und frei wie nötig, “ (von Martin Luther ,der Übersetzer der Bibel) versucht der Übersetzer2 bei sinngemässigen Übersetzen seinen Text Kohärenz gegenüber Text A zu übertragen .Durch das nächste Beispiel, kann man feststellen, worin die eigentliche Aufgabe der Übersetzung besteht. Der deutsche Ausdruck “Radfahren „kann doch in einzelsprachlichen Einheiten behandelt ,es entspricht sicherlich in diesem Fall die französische „conduire un vélo“ oder die arabische „يقود الدراجة „(doch die Wortsetzung hat hier misslungen, die richtige Übersetzung der deutschen Ausdrucks wäre ins Französische (cyclisme) und ins Arabische (ركوب الدراجة).Bei dieser Illustration, geht es darum, dass die Worte keine eigenständige Übersetzung überschreitet die Ebene des einzelsprachlichen Inhalts und kümmert sich in soweit den Kontext.3 Textproduktion sollte auch als Textbildung, Textkonstitution oder Textentwicklung verwendet werden. Dies betont hauptsächlich, dass die Wissensverarbeitung berücksichtigt wird. Für den Sprachvermittler ist die Textproduktion ein gezielter Prozess, in dem er unter bestimmten und bezweckten Situationen und Bedingungen schreibt. (Coseriu, 2006: 96)

Das sollte nur bedeuten, dass ein Übersetzer seine völlige Freiheit beim Verfassen nicht komplett übt, sondern auf anderen Faktoren und Aspekten angewiesen ist, dies hat zur Ursache seine Kreativität zu hemmen und seine Motivation zu lähmen.je weniger eng der Bezug, desto mehr Chancen für die Kreativität.4 Die Übersetzung literarischer Texte hat demzufolge eine besondere Stellung. Sie kann als eine besondere Textsorte, als eine eigene Gattung der Literatur betrachtet werden. Literarische Texte haben keine objektive allgemeingültige einzige Deutung und deshalb wertet der Leser ihren Gehalt ganz anderes als die sachspezifischen Textsorten. (Kussmaul, 2007: 24)

Es setzte sich immer wieder und stärker der Aspekt durch, dass der Übersetzer nicht nur Sprachzeichen mit ihren formalen, semantischen und stilistischen Aspekten übermittelt, sondern er soll auch die Kultur, die dahinter steht, übertragen. Er soll wissen, wie Sprachzeichen in der konkreten Situation in den beiden Kulturen verwendet werden. Eine ähnliche Überlegung findet sich bei Popovič (1977), für den die Äquivalenzproblematik sowie die Schwierigkeiten literarischer Übersetzungen oft „aus dem Einfluss der Konventionen der verschiedenen Kommunikationspartner auf den Prozess der Kommunikation“ resultiert (Popovič 1977: 102). Die Übersetzung stellt zugleich eine Überschneidung der verschiedenen Konventionen dar, die durch die zwei Literaturen und durch die Kommunikationspartner repräsentiert werden.

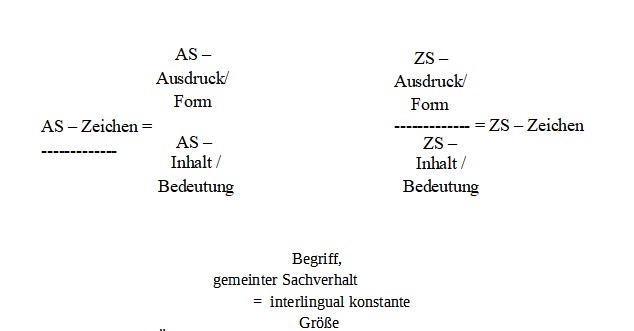

Abb. 1: Das Übersetzungsmodell von Koschmieder (1955) Koller 2004: 97

Beim Übersetzen wird ein Text in der AS durch einen funktionsäquivalenten Text in der ZS ersetzt. Funktionsäquivalenz ist dadurch feststellbar, dass Original und Übersetzung auf den Situationskontext bezogen werden, in den beide eingebettet sind und den sie zugleich generieren. Aus Analysen von Texten vieler verschiedener Genres hat sich dann ergeben, dass die postulierte Funktionsäquivalenz in zwei empirisch gewonnenen Übersetzungstypen systematisch variiert, nämlich der „offenen“ und der „verdeckten“ Übersetzung (vgl. House 2005: 78).

1.1 Die offene Übersetzung

Eine offene Übersetzung ist ganz offensichtlich eine Übersetzung, kein zweites Original. Originale, die eine offene Übersetzung verlangen, sind in spezifischer Weise an die Ausgangskultur gebunden, im Falle literarischer Texte sind sie aber auch in gewisser Weise von universeller Gültigkeit , von allgemein menschlichem Interesse und von ästhetischem Wert . Texte, die offen zu über setzen sind, sind entweder zeit los mit fiktiver Realität oder aber an ein bestimmt es, historisches, nicht wiederholbares Ereignis, einen bestimmten Zeitpunkt und einen bestimmten Ort gebunden. Diese Übersetzungen operieren in der Zielkultur ganz offen in einer neuen Diskurswelt, sie fungieren gleichsam als Zitat , d. h. Inhalt und Form müssen, soweit irgend möglich, beim Kodewechsel und dem Transfer durch Raum und Zeit „intakt “gelassen werden (vgl. House 2005: 82).

Die Art der Gleichheit von Original und Übersetzung, die beim offenen Übersetzen erreicht wird, kann also dergestalt charakterisiert werden, dass die Rezipienten eine solche Übersetzung wie ein Original wahrnehmen wollen und die Übersetzung nur als Sprungbrett zum Verstehen des Originals gebrauchen. Gleichheit heißt hier maximaler Erhalt des Originals und eine bewusste Analogie des Ensembles der sprachlichen Formen, Gleichheit als Kopie des Originals im neuen Gewand. (vgl. House 2005: 83).

1.2 Die verdeckte Übersetzung

Die verdeckte Übersetzung ist „eine Art Täuschung“ (House 2005: 84), denn die Übersetzung tut so, als sei sie gar keine, als sei sie ein Original. Verdeckte Übersetzungen sind pragmatisch nicht als Übersetzungen markiert : Original und Übersetzung differieren sozusagen zufällig in der sprachlichen Form. Das Original ist von potenziell gleicher Relevanz für Mitglieder beider Sprachgemeinschaften. Doch obwohl Texte, die eine verdeckte Übersetzung verlangen, überwiegend „transitorischer Natur“ sind – Instruktionen, Werbetexte, Wirtschafts- und populärwissenschaftliche Texte, die alle sozusagen „überkulturell“ für bestimmte, genauer definierbare Adressatengruppen gültig sein können, so ist es doch diese verdeckte Übersetzung, die subtilere Übersetzungsprobleme aufwirft (vgl. House 2005: 84).

Um diese „Originalität“ zu erzielen, setzt nun der Übersetzer einen sogenannten „kulturellen Filter“ ein, er sieht zum Übersetzen das Original „durch die Brille der Zielkulturadressaten“. Mit dem Begriff des kulturellen Filters ist ein Konstrukt gemeint, das zur Erklärung von Prozessen der Kompensation von Kulturspezifik im Prozess des Übersetzens dient. Ein solcher Filter soll nun aber idealiter nicht allein auf der Intuition des Übersetzers, sondern auf empirischer kontrastiver Forschung basieren (vgl. House 2005: 84).

|

House |

Offene Übersetzung |

Verdeckte Übersetzung |

|

Luther |

„die Wörter genauso stehen zu lassen wie im Original“ |

„dem Volk aufs Maul zu schauen“ |

|

Schleiermacher |

Verfremdende Übersetzung |

Eindeutschende Übersetzung |

|

Nida |

Formale Äquivalenz |

Dynamische Äquivalenz |

|

Mounin |

Entfremden |

Germanisieren |

|

Levý |

Antiillusionistische Übersetzung |

Illusionistische Übersetzung |

|

Newmark |

Semantische Übersetzung |

Kommunikative Übersetzung |

|

Nord |

Dokumentarische Übersetzung |

Instrumentelle Übersetzung |

Tabelle 1: Übersetzungstypen (eigene zusammenfassende Darstellung).

2. Die literarische Übersetzung zwischen Theorie und Praxis

Die Problematik der literarischen Übersetzung wird hier näher eingegangen. Es sind drei Hauptaspekte, die das Fundament dieser Thematik konstruieren, nämlich das Produkt, die Leserorientierung und die Leistung des Übersetzers. Daher wird im Folgenden zunächst auf das Wesen der literarischen Übersetzung sowie die Problematik der Theorien für die literarische Übersetzung eingegangen. Dann werden die Rolle des Lesers und seine Beziehung zum Text sowie zum Übersetzer behandelt. Darauf folgend werden Probleme und Schwierigkeiten der literarischen Übersetzung im Lichte der vorangehenden Überlegungen diskutiert. Bei all diesen Aspekten werden auch Beispiele aus einer arabisch-deutschen literarischen Übersetzung5 angeführt.

2.1 Übersetzungsübungen

Beispiel 1. Original Text auf Arabisch

عودة فرنسا إلى شما ل إفريقيا عبر فزاعة „القاعدة“

ما الذي جرى لفرنسا تحت قيادة نيكولا ساركوزي حتى تختار طواعية أن تذهب الى عش الدبابير برجليها؟ سؤال يعكس الغرابة التي شعر بها الكثير من المراقبين بعد ان أعلنت باريس بأنها في حالة حرب مفتوحة مع „القاعدة“ و خاصة بعد مقتل الرهينة الفرنسي ميشل جرمادو ردا على غارة عسكرية فرنسية موريتانية مشتركة ضد مسلحين متشددين.

28-7-2010 11:04:39 :العرب

Original Text ins Deutsche übersetzt.

Frankreichs Rückkehr in Nordafrika durch die Vogelscheuche „Al Qaeda“.

Was geschah mit Frankreich unter Nikolas Sarkozy, bis Sie sich freiwillig an die Hornissennest zu ihr gehen Beine?

Zu wählen spiegelt die Fremdheit, die viele Beobachter nach Paris sagte, dass es in einen offenen Krieg mit der „Al Qaeda“ war und vor allem nach der Tötung eines Französisch Geisel Michel Germano in Reaktion auf einen militärischen Angriff gegen Frankreich mauretanischen gemeinsamen bewaffneten kämpfen.

Araber 28-7-2010 11:04:39

Manglende fremdsprachliche Kenntnisse im Bereich der Kulturkompetenz lassen sich eindeutig sichtbar in dem ausgeführten Beispiel erwähnen .Der Name der Zeitung wurde ins Deutsche wortwörtlich Übersetzt, ein erfahrener Übersetzer würde die Entlehnungstheorie der Übersetzungswissenschaft anwenden, dann statt Araber ,sollte ALARAB übertragen werden. Immer noch wurde die arabische Redewendung أن تذهب إلى عش الدبابير برجليها؟ wortwörtlich übersetzt an das Hornissennest zu ihr gehen Beine?

Die anpassende Äquivalenz dafür wäre sich in die Höhle des Löwen begeben. Das beweist, dass der übersetzte Text deutliche lexikalische Inkohärenz enthält, wobei den gesamten Sinn nur durch die Rückkehr zum Originaltext nachvollzogen wird. Andere Beispiele:

Beispiel 2.

هكذا عاشت الأسرة في ركاب “ الست“ و في حماها و So lebte unsere Familie im Schatten der „Sayyida“ und unter ihrem Schutz.

Hier wurde im ZT explizit verdeutlicht, dass es sich um „Sayyida “ handelt, obwohl im AT eine Bezeichnung (wörtlich „Frau“) verwendet wurde, die aber in diesem Kontext nur auf „Sayyida “ zurückzuführen ist. Die literarische Übersetzung ist nach ihm im Übergangsbereich zwischen der reproduzierenden und der schöpferischen Kunst angesiedelt. Die Übersetzung als Werk ist eine künstlerische Reproduktion, das Übersetzen als Vorgang ist ein kreativ-künstlerischer Schaffensprozess6.

Das Übersetzen ist mit der „Schauspielkunst“ zu vergleichen, die einer Werkvorlage durch Kreativität konkrete künstlerische Gestalt verleihe. Levý ist sich bewusst, dass er mit der Definition des literarischen Übersetzens als reproduktive und kreative Kunst eine normative Feststellung trifft. Wenn man dem zustimmt, sind die Qualitätskriterien von zwei Normen abzuleiten: der Reproduktionsnorm, also der Norm der Werktreue und des richtigen Verstehens, und der Norm der künstlerischen Gestaltung, also der Schönheit (Levý 1969: 71).

Jeder Übersetzer kann je nach dem Text und seiner Strategie eine Theorie feststellen und anwenden. Die arabisch-deutsche literarische Übersetzung z. B. braucht (eine) praktische Strategie(n), die die kulturelle Distanz und die Sprachverschiedenheiten in erster Linie beachtet (Levý 1969:77). Eine mögliche Theorie der arabisch–deutschen literarischen Übersetzung kann vor allem besagen, dass der Übersetzer die Eigentümlichkeit der kulturellen, religiösen, sprachlich- stilistischen Bestände und Konstruktionen des Ausgangstextes treu und er läuternd übermitteln soll, ohne der ZS zu „schaden . In der Erzählung Die Öllampe der Umm Haschim aus dem bekannten Werk „EL Ayem“ von Taha Hussein findet man beispielsweise die gekonnte Übertragung der Aussage einer Straßenbettlerin:

يا اللي تكسي الولية يا مسلم ربنا ما يفضح لك ولية. „O Gläubiger, der du den armen Weibern Kleidung gibst , Gott beschütze deine Weiber !“ Bei dieser Aussage handelt es sich um umgangssprachlicher und kulturell verankerter Spruch, die der Übersetzer in den Kontext des ZT strukturell und semantische auf eine passende Weise eingebettet und noch dazu im Anhang der Übersetzung genügend erklärt hat. Am Beispiel der Erzählung Die Öllampe der Umm Haschim findet man solche Abweichungen bei religiös geprägten Sprüchen, z. B.

عسى الله أن يتوب عليهن و يمحي على الجبين من مقدر مسطور „Möge Allah ihnen verzeihen und die Schriftzeichen des ihnen bestimmten Schicksals von ihrer Stirn tilgen. Hier führte die fehlende Erläuterung zur semantischen und pragmatischen Bedeutungskomponente von „Tilgung der Schriftzeichen des ihnen bestimmten Schicksals von ihrer Stirn“ zu einer unkompletten Sinnübertragung (Koller, 2004: 74).

Das sind u. a. Perspektiven, die für die Übersetzungsanalyse relevant und maßgebend sind. Die ästhetische Wirkung im Zieltext kann nämlich entweder äquivalent, abgeschwächt oder verstärkt übertragen werden. Das Erfassen z. B. eines arabischen literarischen Ausgangstexts seitens des Übersetzers sowie seine künstlerische Begabung bestimmen weitgehend die Realisierung des deutschen Zieltextes. Die Analyse soll dann den expressiven Grad im ZT untersuchen. So spielt der Stil eine entscheidende Rolle im Vorgang des literarischen Übersetzens und wiederum bei der Analyse des Zieltextes (Koller, 2004).

3. Zum Übersetzen als Kulturtransfer

Der Übersetzer steht vor der Aufgabe, gleichzeitig zwischen Sprachen und zwischen Kulturen zu vermitteln – sie sind somit interkulturelle Kommunikatoren. So lässt sich Kultur für die Zwecke des Übersetzers definieren als all das, was dieser im Hinblick auf seine Ausgangsgesellschaft und auf seine Zielgesellschaft wissen und empfinden können muss. (Koller 2004: 59).

3.1 Der Übersetzer als Kulturmittler

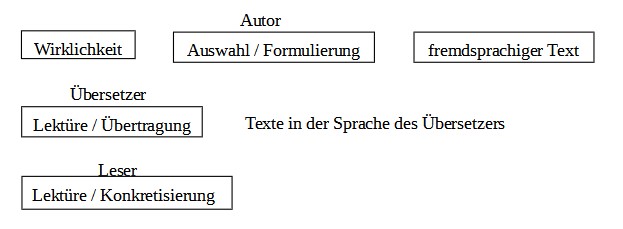

Der Übersetzer ist in erster Linie Leser. Der Text eines Werks wird im Kulturmilieu des Lesers realisiert und wirkt als Kunstwerk erst dann, wenn er gelesen wird. Das Werk gelangt in die Hände des Lesers und Übersetzers in Gestalt des Textes, und dieser Text wirkt bei der Aufnahme als objektives Material, das durch das Objekt des Aufnehmenden, des Lesers, umgesetzt wird. So kommt es zur Konkretisierung seitens des Übersetzers (vgl. Levý 1969: 37). Mit der Konkretisierung des Textes, d. h. seiner Widerspiegelung durch den Leser, endet der Rezeptionsvorgang. Der Unterschied zwischen dem bloßen Leser und dem Übersetzer besteht dar in, dass der Übersetzer seiner Konzeption noch mit der Sprache Ausdruck verleiht. Es kommt somit erneut zu einer sprachlichen Materialisierung der semantischen Werte des Werks. Und auch hier muss auf eine Tatsache hingewiesen werden, die oft übersehen wird: die Sprache ist nicht nur das Material, in dem die schöpferische Konzeption verwirklicht wird – erst die des Autors, dann die des Übersetzers –, sondern sie ist auch in einem bestimmten, freilich beschränkten Maße an beiden schöpferischen Akten beteiligt (Levý 1969). Das Material der Sprache bleibt nicht ohne Einfluss auf die Mitteilung, deren Träger es ist. Die in dem Text enthaltene Mitteilung entschlüsselt sodann der Leser der Übersetzung. Damit entsteht eine zweigliedrige Kommunikationskette, die sich graphisch so veranschaulichen lässt (vgl. Levý 1969: 33):

Abb. 2: Das Schema zum Entstehungsprozess der literarischen Übersetzung von Levý (1969: 33)

Ein weiteres Instrument für die Erlangung der translatorischen Kompetenz im weiteren Sinne und der fremdsprachlichen Kompetenz im engen Sinne, ist das Üben. Unsere Studierenden sollten mit verschiedenen (gemeinsprachlichen und fachlichen) Texten umgehen, natürlich sind Fachtexte für fortgeschrittene Studenten gedacht, jedoch muss sich der Studierende mit unbegrenzten Schwierigkeitsgradtexten bewältigen.

Diese Tatsache ist weiterhin an der Universität Oran1,(Institut für die Übersetzung) nicht ganz berücksichtigt, nur 18 Prozent der Studierenden behaupten, dass sie sich genug mit Fachtexten auseinandergesetzt haben. Und 83 Prozent der Studierenden sagen, dass sie mit Rechttexten gar nicht umgegangen sind. Dieser Mangel an Erfahrung verursacht häufig lexikalische und grammatische Probleme, die den kommunikativen Aspekt des Textes beeinträchtigt, folgende Passage aus einer amtlichen Urkunde 7bestätigt das ausgeführte Problem.

شهادة عدم الزواج و عدم إعادة الزواج wird ins Deutsche durch Bescheinigung der Nichtverheiratung und der nicht Wiederverheiratung 8übersetzt. Diese eklatante Inkohärenz wäre von einem kompetenten Übersetzer nicht begangen, der Sprachvermittler hat den Titel der Urkunde wortwörtlich übersetzt und auf die Rezipienten der Fremdsprache nicht geachtet. Dieser unakzeptable Fehler weist auf einen Mangel in dem Bereich der translatorischen Kompetenz bzw. Fremdsprachenkompetenz hin, Bescheinigung der Nichtverheiratung und der nicht Wiederverheiratung existiert in der Form in Deutschland nicht, und scheint im ersten Augenblick nicht ganz rechtwirksam. Stattdessen sollte der Übersetzer den Begriff von Ledigkeitsbescheinigung verwenden. Der Lehrer steht in dieser Situation im Mittelpunkt .Durch seine Erfahrung, versucht er die Texte gemäß kulturellen und sprachlichen Feinheiten zu korrigieren und trägt dabei zur Schließung solcher Lücken.9

4. Probleme und Schwierigkeiten der literarischen Übersetzung

Übersetzung stellt zugleich eine Überschneidung der verschiedenen Konventionen dar, die durch die zwei Literaturen und durch die Kommunikationspartner repräsentiert werden. Nicht alle diese Konventionen treten in der stilistischen Struktur der Übersetzung zutage. Die verschiedenen Konventionen werden funktional in eine homogene Strukturierung der verschiedenen Elemente integriert. Keine dieser Konventionen übt einen direkten Einfluss auf den Text aus: ihre Wirkung ist abhängig von der Art und Weise, in der der Übersetzer sie in den verschiedenen Transformationen zur Geltung bringt. 10

Der Übersetzer trifft seine Wahl unter Berücksichtigung der Lesererwartungen, hat aber gleichzeitig auch die Intentionen des Originalautors im Auge. Mit anderen Worten kann man sagen, dass der Übersetzer semantische und stilistische Informationen sowohl vom Autor des Originals als auch vom virtuellen Leser empfängt. Das Gewicht von Autor und Leser ist abhängig von der jeweiligen literarischen Situation. In manchen Fällen überwiegt der Einfluss des Originals, in anderen Fällen muss der Übersetzer „den ästhetischen Normen oder den stilistischen Konventionen seiner Sprachgemeinschaft größeres Gewicht beimessen“ (Popovič 1977.

Levý (1969) geht einen Schritt weiter und bezeichnet lexikalische und syntaktische Probleme der literarischen Übersetzung. Für ihn entstehen Übersetzungsfehler am häufigsten u. a. aus folgenden Gründen:

a) Irrtümer durch Verwechselung gleich- oder ähnlich klingender Wörter. Das führt dann meistens zur unrichtigen Wahl zwischen verschiedenen Bedeutungen eines Wortes oder zur Verwechselung ähnlich klingender Wörter der fremden Sprache.

b) Irrtümer durch unrichtiges Erfassen des Kontextes. Dabei handelt es sich um die falsche Einordnung eines Wortes in den Satz bzw. in einen längeren Textabschnitt, um die falsche Wortwahl im Hinblick auf das Lebensmilieu des Werks oder um die unrichtige Einordnung eines Wortes in das Anschauungssystem des Autors (Nichtbegreifen der Absichten, der Poetik (vgl. Levý 1969: 42 f.).

Noch dazu kann es zu einer lexikalischen Verarmung oft dadurch kommen, dass der Übersetzer bei der Wahl eines Ausdrucks ein allgemeineres und damit weniger anschauliches und lebendiges Wort gebraucht (vgl. Koller 2004: 227).

Weiterhin kann für Levý die Übersetzerarbeit auch zu drei Typen einer stilistischen Abschwächung der Lexik verleiten:

a) Verwendung eines allgemeinen Begriffs anstelle einer konkreten, genauen Bezeichnung. In diesem Problematikzusammenhang meint Levý, dass aus der Gruppe der „Quasi-Synonyme“ dem Übersetzer zunächst die allgemeinen und deshalb weniger anschaulichen Bezeichnungen einfallen. Der Übersetzer mit geringer sprachlicher Vorstellungsgabe begnügt sich mit ihnen, und so bleibt sein Stil grau und wenig anschaulich. Der sprachlich begabte Übersetzer aber fördert aus der gegebenen semantischen Gruppe das treffendere und genauere Wort zutage(vgl. Levý 1969: 111).

b) Verwendung eines stilistisch neutralen Wortes anstelle eines gefühlsgefärbten. Bei der Übersetzung können gefühlsgefärbte Ausdrucksmittel manchmal ihren stilistischen Wert verlieren und werden häufig durch neutrale und deshalb farblose Wörter wiedergegeben (vgl. Levý 1969: 114).

c) geringe Ausnutzung von Synonymen zur Abwechslung im Ausdruck. Dazu kann es kommen, wenn in den Übersetzungen der Reichtum einer Sprache an Synonymen zur Differenzierung des Wortausdrucks nicht genügend ausgenutzt wird (vgl. Levý 1969: 115).11

5. Schussfolgerung

Übersetzung als eigenständige Wissenschaft durchgesetzt und von anderen Disziplinen emanzipiert. Dies hatte zufolge, dass der Übersetzer in erster Linie als Wissenschaftler betrachtet wurde .Die Übersetzungswissenschaft fordert vor allem eine gute Übersetzung der Texte, und dies bedingt wiederum qualifizierte Übersetzer ausbilden. Die Studierenden von heute sind die Experten von morgen und um dieses Ziel zu erreichen sind viele unentbehrliche Punkte zu berücksichtigen. Beispielweise die Herkunft des Sachverhalts „Übersetzen“ im Laufe der Zeit zu verstehen. Im Zusammenhang des Übersetzungsprozesses können verschiedene Probleme und Schwierigkeiten eine Äquivalenzproblematik verursachen, vor allem sprachlicher Art (aufgrund der unterschiedlichen formalen, textuellen und stilistischen Verschiedenheiten Sprachen) und kultureller Art (aufgrund der kulturellen Unterschiede und eventuell mangelnder kultureller Kenntnisse des Übersetzers).

Zentrale Schwerpunkte der Äquivalenzforderungen der literarischen Übersetzung sind, die formal-ästhetische und die pragmatische Äquivalenz. Hiermit sind die stilistische Wirkungsgleichheit sowie das Verständnis der Textinhalte seitens des ZT-Lesers für die Übersetzungsbewertung maßgeblich.

Der ZT kann also ästhetisch ( fast ) wie der AT wirken, kommunikativ aber trotzdem nicht. Wie lässt sich solch ein Problem lösen? Durch Wörtlichkeit oder (lange) Erläuterungen?

Um schließlich den Äquivalenz- und Adäquatheitsforderungen gerecht zu werden, muss jeder literarische Übersetzer Strategien und Vorgehensweisen bei jedem Übersetzungsfall festlegen. Die Theorien der literarischen Übersetzung sind nicht absolut. Jeder Text hat seine eigene Welt. Jede literarische Übersetzung, sei sie einer Prosa, Poesie oder eines Dramas, ist in erster Linie immer eine linguistische Operation. Jede Art von literarischen Texten unterliegt aber je nach der erzielten Funktion und dem Übersetzungstyp (offen oder verdeckt) einem prosaischen, lyrischen oder dramaturgischen Prozess. Dieser Prozess richtet sich (und wird auch bewertet) nach bestimmten Grundlagen und Theorien, die von der Übersetzungswissenschaft festgelegt werden.

Bibliographie

–BOURI, Zine-Eddine (2007): Zur Problematik der Fachübersetzung deutscher Fachtexte ins Arabische bei algerischen Übersetzungsstudierenden. Revue Laros, Band 5, Oran

-ELGOHARY, Baher M. (1989): Problematik der deutsch-arabischen Übersetzung des Lyrischen, Borg Verlag, Hamburg.

-HAKKI, Yahya (1981): Die Öllampe der Umm Haschim. Eine Erzählung Zweisprachige Reihe. Übertragung und Kommentar von Naguib, Edition Orient, Berlin.

HANSEN, Gyde (1998): Die Rolle der fremdsprachlichen Kompetenz. In: Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kussmaul, Paul/Schmitt, Peter A. (Hrsg.): Handbuch Translation, Stauffenburg, Tübingen.

-HOUSE, Juliane (2005): „Offene und verdeckte Übersetzung: Zwei Arten, in einer anderen Sprache ›das Gleiche‹ zu sagen“. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 139, Metzler Verlag, Siegen.

-KOLLER, Werner (2004): Einführung in die Übersetzungswissenschaft ,7. Auflage, Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim

-KUSSMAUL, Paul (2007): Verstehen und Übersetzen (ein Lehr und Arbeitsbuch), Günter Narr Verlag, Tübingen.

-LEVÝ, Jiří (1969): Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung, Athenäum Verlag, Frankfurt a. M., Bonn.

-MEDDOUR, Malika (2019): Der Roman „L’attentat“ von Yasmina Khadra und dessen Übersetzung ins Deutsche-Gewinne und Vergleich, Dissertation, Universität Oran 2, Algerien.

-WILSS, Wolfram (1977): Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Klett Verlag, Stuttgart.

1Koller Wermer 1992 :Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle und Meyer .Heidelberg, Wiesbaden.

2 Magris, Claudio, Übers.(1988): Aspekte der Geschichte der Translatoren (Teil 15) 2012

3 Coseriu ,Eugenio 2006:Falsche und richtige Fragestellungen in der Übersetzungstheorie ;Texto(online),Juni XI;Nr.2

4 Kussmaul ,Paul(2007):Verstehen und Übersetzen (Ein Lehr und Arbeitsbuch)Tübingen: Narr

5 Wilss, Wolfram (1988): Kognition und Übersetzen. Zu Theorie und Praxis der menschlichen und maschinellen Übersetzung (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 91).Tübingen: Niemeyer

6 Elgohary, Baher M. (1989): Problematik der deutsch-arabischen Übersetzung des Lyrischen. Hamburg: Borg.S.145

7 Bouri, Zine-Eddine, 2007:142

8 Hansen G., 1999:341

9 G .Hansen 1999:343

10 Koller, Werner 2004:54

11 Levý, Jiří (1969) : Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. /Bonn.