Dr. BOUHALOUAN Karima

Université d´ Oran 2

Laboratoire de Traduction et Méthodologie (TRADTEC)

Abstrakt: Wortschatz und Phonetik sind zwei Gegenstandsbereiche, die wenig Aufmerksamkeit im Lernprozess geschenkt wird und gleichzeitig vernachlässigt sind. In dieser Untersuchung unternehme ich den Versuch ganz bewusst auf effiziente, visuelle und kreative Lerntechniken zum Erlernen des Wortschatzes und der Phonetik am Beispiel Bild- und Videopräsentation im mündlichen Ausdruck.

Schlüsselwörter: Wortschatz, Phonetik, Medien, Techniken, Bilder, Videos

Abstract: Vocabulary and phonetics are two subject areas that receive little attention in the learning process and are neglected at the same time.‘In this study, I deliberately undertake the experiment on efficient, visual and creative learning techniques for learning vocabulary and phonetics using the example of image and video presentation in the oral expression.

Keywords: Vocabulary, phonetics, media, techniques, pictures, videos

0. Einleitung

Die Präsentation des Wortschatzes und der Phonetik als wesentliche Lernstoffe im Fremdsprachenunterricht bietet eine ganze intensive Arbeit und Vorbereitung seitens des Lehrers.

In diesem Zusammenhang geht es nicht nur um die Durchführung dieser Gegenstandsbereiche im DaF- Unterricht, sondern auch um das Know-how der Vermittlung dieser bedeutenden Komponenten der Sprache effizient, visuell und insbesondere kreativ darstellen.

1. Gliederung des Wortschatzes

In der Sprachdidaktik unterscheidet man:

-

Dem Mitteilungswortschatz ( oder den aktiven/ produktiven Wortschatz), dann den

-

Verstehenswortschatz ( oder den passiven/rezeptiven) und den

-

potenziellen Wortschatz. BOHN (1999, S. 23)

1.1 Lerntechniken zum Wortschatz- und Phonetikerwerb

Eine perfekte Methode oder die Faustregel zu einer besten Lerntechnik zum Trainieren vom Wortschatz- und Phonetikerwerb gibt es nicht. Laut THALER (2011, S. 157):

“ Die Fachdidaktik befindet sich seit nunmehr mindestens einem Jahrhundert auf der Suche nach der besten Unterrichtsmethode- einer Suche, die sich inzwischen als weitgehend vergeblich herausgestellt hat, denn die beste Methode gibt es nicht. Ungeachtet der Problematik eines Methodenvergleichs und der Absurdität einer Suche der besten Methode macht eine Reflexion methodischer Arrangements Sinn. Um die Forderung nach einer Professionalisierung des Lehrerberufs nachzukommen, gilt es neben self- awareness, learner awareness, language awareness uns intercultural awareness auch method awareness zu entwickeln. „

1.2 Kurzvortrag

Einer der effizienten Lerntechniken zum Trainieren des Wortschatzes und der Phonetik ist der Kurzvortrag.

Ein Kurzvortrag ist eine zuvor gut geplante und strukturierte Methode, um Informationen in Kürze zu vermitteln, d. h. konzentriert, zeitökonomisch und möglichst anschaulich. Der Vortrag setzt sich deutlich durch einen Anfang und einen Schluss vom Unterrichtsgespräch ab und dauert meist 5 bis 7 Minuten, maximal 10 Minuten. Man kann ihn als eine kommunikative Serviceleistung für die Lerngruppe auffassen, weil der Vortragende (Lehrer oder Schüler) spezifisch für die Lerngruppe und den Lernprozess Informationen zusammengestellt und aufbereitet hat. Kurzvorträge bedienen sich dabei des Prinzips der sektoralen Reduktion, bei der Wissen auf einen ganz spezifischen Wissensbereich (Sektor) begrenzt wird. Damit setzt sich der Kurzvortrag deutlich von einer Präsentation ab. SPÖRHASE (2014, S. 145)

1. 3 Gruppe als Methode

Die Ziele des Gruppenunterrichts bestehen darin,

– durch eine Zurücknahme der Lenkungstãtigkeit des Lehrers Ein höheres Mass an Beteiligung der Schüler am Unterrichtsprozess zu erreichen,

– durch die Freigabe des Lösungsweges die Selbständigkeit des Denkens und Arbeitens zu fördern, womit zugleich ein intensiveres Sach- Lernen verbunden ist,

– durch gemeinsam zu absolvierende Arbeitsaufgaben die Fähigkeit zu sozialer Kooperation zu entwickeln (Kommunikationsfähigkeit, Sensibilität, Koordination, soziales Lernen),

– und hierdurch schließlich insgesamt ein Stück weit identitätsfördernde, an Mündigkeit orientierte, den okratischen Umgangsformen und Persönlichkeitseigenschaften vorzubereiten. TERHART (1997, S. 160)

1. 4. Präsentationen

Präsentationen ermöglichen den Schülern eine vertiefende Auseinandersetzung mit bestimmten Fragestellungen. Sie fördern das selbstgesteuerte Lernen, indem Fachwissen von jedem Einzelnen verstanden, bewertet, ausgewählt, strukturiert, versprachlicht und schließlich überzeugend und anschaulich audio- visuelle dargeboten werden soll. Präsentationen ermöglichen darüber hinaus eine Themenvielfalt, für die sonst kein Raum wäre. Präsentationen gestatten es auch, die Interessen der Schüler direkt einzubeziehen. FRICKE/ SPÖRHASE (2016, S. 191)

1. 4.1 Bildpräsentation

Abb. 1 Menü in einem Restaurant (selbst erstellet)

Das Bild visualisiert ein Menü in einem deutschen Restaurant. In diesem Zusammenhang lernen die Studenten nicht nur der kulinarische Wortschatz wie Gerichte und Getränke im Deutschen, sondern auch werden sie gleich nebenbei die Aussprache von diesem Vokabular ausüben.

Die Konfrontation mit der Bilderflut in außerschulischer Welt erfordert jedoch eine kritische Auseinandersetzung mit visuellen Elementen und deren Deutung. Um einer Automatisierung der Weltwahrnehmung vorzubeugen, sollten die Schülerinnen das Bilder- Sehen und- Verstehen im Unterricht lernen und so eine kritische Medienkompetenz entwickeln. MICHALAK (2012, S. 108)

1.4.2 Bildpräsentation im mündlichen Ausdruck an der Universität Oran 2-Mohamed Ben Ahmed

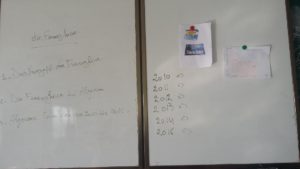

Abb. 2 Vortag im Fach Mündlich (selbst erstellt)

Es ging in dieser Graphik um eine Präsentation von einem Vortrag über das Thema Finanzkrise in Algerien im Fach Mündlich an der Universität Mohamed Ben Ahmed Oran 2. Die Studenten haben nicht nur die Tafel zur Visualisierung und Erklärung des Themas verwendet, sondern auch sie haben mit Bildern und einem Säulendiagramm die Statistiken über die Schulden Algeriens von 2010 bis 2015 interpretiert.

Diagramme dienen dazu Informationen in komprimierter Form anschaulich zu dokumentieren und zu präsentieren und/ oder Daten auszuwerten. Als kompakte Darstellung eines Sachverhaltes ist ein Diagramm auf bestimmte ausgewählte Aspekte fokussiert. Beim Erstellen von Diagrammen als Dokumentations- und Auswertungsinstrumente. Gleichzeitig üben sie das Lesen und Interpretieren der Diagramme. FRICKE ( 2014, S. 175)

1. 5 Bilder im DaF- Unterricht

„Dass Menschen Bilder machen und sich diese anschauen, ist eine anthropologische Eigenschaft. Die Welt abzubilden, sich von ihr und dem Menschen in ihr Ein „Bild“ zu machen, ist Merkmal und Bestandteil der Kultur. Bilder haben also von Anfang an kommunikative Funktionen. Dabei ging es beim Schaffen von Bildern zunächst nicht darum, das abzubilden was ohnehin schon zu sehen war, sondern das darzustellen, was nicht da war“. HICKETHIER (2007, S. 38)

-

Bilder sind ein Veranschaulichungsmittel (erstellte Poster, Tafelbilder, Grafiken etc.)

-

Bilder erzeugen Emotionen, Neugier und Interesse der Adressaten.

-

Sie wecken die Aufmerksamkeit und Interesse der Studenten.

-

Arbeit mit Grafiken und Grafikinterpretation verbessert die Kompetenzen der Lernenden.

Abb. 3 Material zur Phonetikarbeit (selbst fotografiert)

Das vorliegende Material zur Phonetikarbeit stammte aus einem Vortrag von Masterstudenten der Martin Luther Universität Institut für Sprechwissenschaft und Phonetik Halle/ Saale (April 2017). Es gab in diesem Bezug eine Kombination zwischen Bild, Wortschatz und Aussprache, das war eigentlich eine spielerische Übung und diente zur Motivation der Lernenden. Die Adressaten bildeten sich in Gruppen, sie sollten die Bilder mit dem angemessenen Wortschatz sortieren, ordnen, dann die Phonetik richtig üben.

2. Zur Bedeutung der Aussprache

Es gibt mehrere Definitionen in Bezug auf die Phonetik z. B. PÉTURSSON/ NEPPERT (2002, S. 14) beschrieben diesen Gegenstand folgendermaßen:

„Phonetik ist eine sprachwissenschaftliche Disziplin. Sie untersucht die lautlichen Erscheinungen der menschlichen Sprache unter verschiedenen Gesichtspunkten und daher auf sehr verschiedene Art und Weise. Das zentrale Anliegen der Phonetik ist die Frage nach der Rolle der lautlichen Substanz im sprachlichen Kommunikationsprozess, wobei unter lautlicher Substanz materiell-energetische Vorgänge dieses Kommunikationsprozesses verstanden werden.“ 1

Der Begriff Aussprache umfasst sowohl segmentale (Vokale, Konsonanten) als auch suprasegmentale (Melodie, Sprechtempo, Lautstärke, Akzentuierung, Rhythmus, Gliederung) Strukturen und Merkmale. Beide Ebenen sind untrennbar miteinander verbunden. Ausspracheübungen beschränken sich deshalb nicht auf einzelne Laute, sondern umfassen immer alle Klangmerkmale der gesprochenen Sprache. Geübt wird sowohl das Hören (Identifizieren, Differenzieren) als auch das Aussprechen. HIRSCHFELD/ REINKE (2009, S. 07)

Die Schüler müssen erkennen, dass der korrekte Sprachklang die Verständigung in der mündlichen Kommunikation ermöglicht und unterstützt, so dass Nachfragen, Missverständnisse oder ungewollte emotionale Reaktionen vermeidbar sind. Eine gute Aussprache ist nicht nur Voraussetzung und Indikator für die Kommunikationsfähigkeit, sondern zugleich mit sozialer Akzeptanz, d. h. einer höheren sozialen Einstufung, und mit einer besseren Bewertung des Intelligenzgrades und des Bildungsstandes verbunden. LEMKE (2012, S. 28)

Demgegenüber werden bei einer Präsentation die Ausführungen und Argumente der vortragenden stets durch den Einsatz von Medien, Visualisierungen und Handouts unterstützt. Außerdem sollte eine Präsentation immer das Plenum einbeziehen und zu einer kritischen Diskussion der vorgestellten Inhalte führen. RÜDIGER (1997, S. 83)

3. Videopräsentation als Trainingsform im DaF- Unterricht

-

Wortschatz und Phonetik anhand vom Beamer und Smartphones darstellen.

-

Vorträge über mündliche Themen halten wie: Finanzkrise, Migration in Deutschland etc.

-

Training über Reflexion, Bewusstmachung der Techniken und Konzentration auf die Situation im Video.

-

Evaluation und Kontrolle des Verständnisses von jedem Lerner.

„Evaluieren: die Bewertung des Gelernten und des eigenen Lernprozesses erfolgt unmittelbar mit dem Überwachen zusammen und ist der Dreh- und Angelpunkt des autonomen Lernprozesses.“ TASSINARI (2007, S. 36)

-

Training zur Autonomie vom Lerner im Wortschatz und in der Phonetik z. B. Akzentuierung, Pausierung, Melodisierung, Rhythmus, emotionale Sprechweise, Laut- Buchstaben- Beziehungen und Einsatz der Gestik während der Vortragpräsentation.

3.1 Ziele von Lerntechniken im mündlichen Ausdruck

-

Vortrag besser halten.

-

Feedback machen.

-

Konzentrationstraining.

-

Freies Sprechen.

-

Informationen austauchen.

-

Angst überwinden bzw. besiegen. „Was kann man tun, um mit seinen Ängsten vernünftig umzugehen? Mein wichtigster Ratschlag: Sie sollten mit Freunden darüber reden. Man kann Ängste ja nicht wegdiskutieren, aber man kann sich über ihren Realitätsgehalt austauschen, nach den Ursachen fragen und gemeinsam nach Lösungen suchen.“ MEYER (2014, S. 17)

-

Leistungen, Kompetenzen und Fertigkeiten der Lernenden gezielt trainieren.

-

Kooperieren „ Darunter werden soziale Strategien des Lernens zusammengefasst, u. a. Kommunikationsstrategien zum Erlernen der Fremdsprache, soziale Strategien zum Lernen sowie zur Steuerung des Lernprozesses( z. B. jemanden um Hilfe bitten, eine Beratung in Anspruch nehmen, die Arbeit mit Muttersprachlern, kompetenten Sprechern oder Studienkollegen gestalten).“ TASSINARI (2007, S. 36)

-

Variation der Sozialformen im Unterricht.

-

Motivation bzw. als Anregung für ein Unterrichtsgespräch.

Die Wichtigkeit der Motivation beim Lernen und im Besonderen beim Lernen von Sprachen ist ein Gemeinplatz verschiedener Theorien. Als Schlüsselkomponente in jedem Modell des Sprachenlernens wird Motivation im Allgemeinen als derjenige Faktor betrachtet, der den Grad aktiver u. persönlicher Beteiligung des Lernens im Lernprozess bestimmt. Motivation ist ein zentraler Begriff der Lernpsychologie, dessen Relevanz für die Sprachendidaktik außer Frage steht. MEIßNER/ BECKMANN/ SURA ( 2008, S. 20)

4. Bewusstmachung

„ Bestimmte Grundregeln, z. B. zu den Laut- Buchstaben- Beziehungen, sollten auch schon jüngeren Lernenden vermittelt werden. Je nach Alter, Sprachstand und Lernziel sind Regularitäten des Deutschen und Unterschiede zur Muttersprache bewusst zu machen. Wenn es nicht an sich notwendig ist (z. B. in der Deutschlehrerausbildung) und durch Hören und Nachsprechen schon gelingt, eine korrekte Aussprache zu erreichen, gilt der Grundsatz: „ Sowenig wie möglich- soviel wie nötig bewusst- machen.“ Die Bewusstmachung lässt sich im Allgemeinen gut mit der Hörkontrolle verbinden.“ HIRSCHFELD, U./ WOLFF, J.(1998, S. 05)

Die Bewusstmachung für Fehler könnte auch entweder durch die Selbsterkenntnis der Fehler anhand der Tonaufnahmen im Kurs als eine individuelle Korrektur vom Lehrer/ der Lehrerin, oder beispielsweise als Mitschülerkorrektur, d. h. das eine spricht und der andere korrigiert, so werden die Lernenden einigermaßen auf ihre Fehlern sensibilisiert, diese bewusst gemacht und mittels konkreten Mustern besser illustriert. BOUHALOUAN (2014, S. 302)

Um Lernenden bei der Verbesserung ihrer Aussprachekompetenz effektiv helfen zu können. Lehrende sollten

-

Verständnis für die Aussprachefehler der Lernenden haben und nicht die Geduld verlieren, wenn sich der Erfolg bei den Lernenden nicht so schnell einstellt, denn Aussprachefehler sind zu einem großen Teil unbewusst und es erfordert viel Mühe, sie abzustellen,

-

Lernende oftmals und auch für kleine Erfolge loben, selbst wenn der eigentliche Fehler noch nicht komplett beseitigt werden konnte,

-

[…]Lernende zur Fehlerkorrektur motivieren, indem sie ihnen den Erfolg einer geglückten Fehlerkorrektur vor Augen führen,

-

Hemmungen bei den Lernenden abbauen, indem Lehrende auch eigene Fehler zugeben,

-

Eine gute Balance zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit finden. HIRSCHFELD/ REINKE (2016, S. 158 u. F.)

4. 1 Aufgabe des Lehrers

Beim Lernen aus Fehlern fungiert der Lehrer als Lernberater. Er signalisiert den Schülern, dass Fehler etwas Positives sein können. Et gibt Hinweise, wie die Fehler selbst aufgedeckt und analysiert werden können, und nutzt Fehler, um Lernprozesse anzuregen. Außerdem zeigt er Möglichkeiten auf, wie sich die Lernenden gegenseitig weiterhelfen können.

Die zweite wichtige Aufgabe des Lehrers ist es, eine wertschätzende und konstruktive Atmosphäre herzustellen, in der Fehler positiv genutzt werden können(s.o.) Andernfalls ziehen sich Schüler schnell aus dem Lernprozess zurück. Der Lehrer sollte daher mit gutem Beispiel vorangehen und offensiv mit seinen eigenen Fehlern umgehen. SCHMIEMANN (2014, S. 238)

4.2 Lehrerlenkung

Wird Lehrerlenkung so interpretiert, dass die Lehrkräfte dem Lern- und Arbeitsprozess ihrer Schüler/innen einen gewissen Rahmen geben und korrespondierte Inputs einbringen( Vorträge, Arbeitsblätter, Medien etc.), dann ist diese Art der Lehrerlenkung fraglos richtig und wichtig. KLIPPERT (2012, S. 52)

4. 3 Motivation

Um die Aussprache verbessern zu können, müssen die Lernenden motiviert sein, motiviert werden, denn es geht nicht schnell, es geht nicht ohne Mühen und in der Regel nicht ohne Hilfen. Ein neues Klangbild muss gelernt, neue Sprechbewegungen müssen angebahnt und automatisiert und mit intonatorischen Merkmalen verbunden werden. Besonders demotivietend ist es für Lernende, wenn sie trotz guten Willens diese Probleme nicht bewältigen können. Lehrende sollten deshalb wirkungsvolle Lernhilfen geben, überschaubare Aufgaben stellen, erreichbare Lernziele verabreden und auch kleinere Fortschritte loben. LEMKE (2012, S. 28)

Fazit

Wortschatz und Phonetik effizient, visuell und kreativ darstellen könnte folgendermaßen realisiert sein:

-

Ein gewisses Klima des Vertrauens im Unterricht zu schaffen.

-

Studenten befähigen mit kreativen und brandaktuellen Themen im mündlichen Ausdruck auseinanderzusetzen und Vorträge halten anhand Materialien wie Poster, Bilder, Videos zu präsentieren.

-

Kontrolle und Korrektur des Wortschatzes und der Aussprache mittels der Bewusstmachung der Fehler.

-

Ständige Motivation der Studenten.

-

Arbeit mit Partner oder- Kleingruppen als Variation der Sozialformen im Unterricht.

-

Mediengestütztes Lernen.

-

Studenten befähigen ein Feedback zu machen als Kontrolle des Verständnisses in der Klasse.

Literaturverzeichnis

BOHN, Rainer, (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. Goethe- Institut, München.

BOUHALOUAN, Karima, (2014): Phonetische Interferenzen unter dem Aspekt der Mehrsprachikeit in Algerien- Didaktische Maßnahmen zur Optimierung der phonetischen Kompetenzen algerischer Deutschstudierenden im neuen Studiengang. Doktorarbeit. Universität Es- Senia Oran.

FRICKE, Christiane, (2014): Diagramme erstellen. In: SPÖRHASE, Ulrike/ RUPPERT, Wolfgang (Hrsg.): Biologie Methodik- Handbuch für die Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin, S. 175- 177

FRICKE, Christine/ SPÖRHASE, Ulrike: Präsentieren. In: SPÖRHASE, Ulrike/ RUPPERT, Wolfgang (Hrsg.): Biologie Methodik- Handbuch für die Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin. S. 191- 196

HICKETHIER, Knut, (2007): Film- und Fernsehanalyse. 4. Aufl. Verlag J.B. Metzler Stuttgart . Weimar.

HIRSCHFELD, U./ REINKE, K., (2009): 33 Aussprachespiele- Deutsch als Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart.

HIRSCHFELD, Ursula/ REINKE, Kerstin, (2016): Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache- Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie und Phonetik. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.

HIRSCHFELD, U./ WOLFF, J., (1998): Nicht auf den Mund gefallen- Ausspracheübungen für spanische Deutschlernende. Regionales Beiheft für Spanien zur Fernstudieneinheit 21. Editorial Idiomas, S. L.- Madrid.

KLIPPERT, Heinz, (2012): Unterrichtsvorbereitung leicht gemacht- 80 Bausteine zur Förderung selbständigen Lernens. Beltz Verlag. Weinheim und Basel.

LEMKE, Siegrun(Hrsg.) , (2012): Sprechwissenschaft/ Sprecherziehung. Ein Lehr- und Übungsbuch.2, überarbeitete und ergänzte Aufl. Peter Lang GmbH internationale Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main.

MEIßNER, Franz- Joseph/ BECKMANN, Christine/ SURA, Anna Schröder- Sura, (2008): Mehrsprachigkeit fördern Vielfalt und Reichtum Europas in der Schule nutzen (MES)- Zwei deutsche Stichproben einer internationalen Studie in den Klassen 5 und 9 zu Sprachen und Fremdsprachenunterricht. Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik, Narr Francke Attempto Verlag. Tübingen.

MEYER, Hilbert, (2014): Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. 8. Aufl. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin.

MICHALAK, Magdalena, (2012): Bilder im Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Einführung in den Themenschwerpunkt. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht- Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Jg. 17, Nr. 2 (Oktober, 2012), S. 108- 112.

PÉTURSSON, M./ NEPPERT, J.-M. H. , (2002): Elementarbuch der Phonetik mit 73 Abbildungen. 3. durchgesehene und bearbeitete Auflage. Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg.

SCHMIEMANN, Philip, (2014): Lernen aus Fehlern. In: SPÖRHASE, Ulrike/ RUPPERT, Wolfgang (Hrsg.): Biologie Methodik- Handbuch für die Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin 2014, S. 235-239.

SPÖRHASE, Ulrike, (2014): Kurzvortrag. In: SPÖRHASE, Ulrike/ RUPPERT, Wolfgang (Hrsg.): Biologie Methodik- Handbuch für die Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin 2014, S. 145- 147.

TASSINARI, Maria Giovanna, (2007): Autonomes Fremdsprachenlernen im Hochschulbereich: Komponenten, Kompetenzen, Strategien. In: DOFF, Sabine/ SCHMIDT, Torben( Hrsg.): Fremdsprachenforschung heute- Interdisziplinäre Impulse, Methoden und Perspektiven. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, S. 29- 42.

TERHART, Erwald, (1997): Lehr- Lern- Methoden- Eine Einführung in Probleme der methodischen Organisation von Lehren und Lernen. 2., überarbeitete Aufl. Juventaverlag Weinheim und München.

THAELER, Engelbert, (2011): Balances Teaching- auch in der Lehrerausbildung. In: ELSNER, Daniela/ WILDEMANN, Anja(Hrsg.): Sprachen lernen- Sprachen lehren language Learning- Language Teaching- Perspektiven für die Lehrebildung in Europa Prospects for Teacher Éducation across Europe. Band 42. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissrnschaften. Frankfurt am Main, S. 157- 168.