Abdelhamid Ouanteur

Université d’Alger 2

Résumé: L’approche interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères privilégie le travail du vocabulaire sous la perspective interculturelle et pour cela l’enseignement moderne des langues nécessite l’utilisation de moyens pédagogiques et techniques dans le but, de mettre en valeur la culture cible. L’utilisation des nouvelles technologies peut contribuer de façon considérable à améliorer les connaissances linguistiques et culturelles des apprenants en regardant par exemple des films, vidéos et des émissions et en écoutant de la musique dans la langue cible.

Mots clés : Langue, culture, lexique, nouvelles technologies, approche interculturelle

Einleitung

Fremdsprachenlernen war früher nur einer bestimmten Elite zugänglich. Seit dem Aufkommen der kommunikativen Methode unter dem Einfluss der Pragmalinguistik und der Sprechakttheorie in den siebziger Jahren, ist das Fremdsprachenlernen heute in der digitalisierten Welt der Menschen eine Realität geworden. Die Auseinandersetzung mit einer Fremdsprache setzt voraus mit deren Kultur umzugehen und der Umgang mit fremden Kulturen erweist sich schwierig in einer interkulturellen Begegnung. Daher ist der interkulturelle Ansatz im Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung, um eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation mit Andersdenkenden zu erzielen Die Fremdsprachendidaktik hat seit den achtziger Jahren dem interkulturellen Aspekt beim Fremdsprachenerwerb ein wichtiges Augenmerk geschenkt und ihm eine gewichtige Rolle bei der Wortschatzarbeit zugeschrieben Massenkommunikation durch die elektronischen Medien wie das Internet und Verkehrswesen haben in unserem Jahrhundert zu einer enormen Erweiterung der interkulturellen Kontakte in verschiedenen Bereichen geführt. Diese interkulturellen Kontakte lösen oft Missverständnisse und Fehlinterpretationen in einer interkulturellen Kommunikationssituation aus und können zu gravierenden Konflikten führen, weil eben die Kommunikationspartner über kein Kulturwissen voneinander verfügen Der folgende Beitrag wird folgenden Fragen nachgehen: Wie kann man im DaF-Unterricht Wortschatz aus der interkulturellen Perspektive lernen und inwieweit ist die interkulturelle Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht von großer Bedeutung? Anhand von interkulturellen Wortschatzübungen wird der Versuch unternommen Wortschatz und dessen spezifische interkulturelle Konnotationen mit Hilfe von neuen Medien den Studenten beizubringen.

-

Der Einsatz der neuen Medien bei der interkulturellen Wortschatzarbeit

Interkulturelle Wortschatzarbeit hat an Bedeutung gewonnen für den Fremdsprachenerwerb vor allem nach dem Aufkommen der pragmatisch-interkulturellen Kommunikation in Europa in den 70. er Jahren. Nach der Wortschatzwende in den 70.er Jahren sind die Wortschatzarbeit und die Bedeutungserschließung im DaF-Unterricht wichtiger geworden. Wortschatzarbeit war vorher randgängig und spielte kaum eine Rolle beim Fremdsprachenerwerb. Dank dem interkulturellen Ansatz und der Pragmalinguistik gewann die kulturspezifische Wortschatzerschließung an Bedeutung.

Wörter haben nicht nur eine denotative Bedeutung, aber auch eine konnotative, kulturspezifische Bedeutung und das muss bei den Lernern und Studierenden betonnt werden. Wie kann man mit Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht aus der interkulturellen Perspektive und durch den Einsatz der neuen Medien umgehen?

Interkulturelle Wortschatzarbeit im Deutschunterricht in Algerien muss nicht nur rein sprachliche Kenntnisse vermitteln, aber auch landeskundliche kulturelle Gegebenheiten des Zielsprachenlandes, denn viele begriffliche Konzepte vieler Objekte sind den Lernenden aus ihrer Lebensumwelt nicht bekannt. Daher bietet der Einsatz der neuen Medien vielfältige Möglichkeiten, um diese fremde Kultur näher zu bringen.

Die neuen Medien sollen das Sprachenlernen und –unterrichten erleichtern und nicht die Lehrwerke ersetzen. Der digitale Einsatz soll die Lehrkräfte und die Lernenden sinnvoll beim Lehr-und Lernprozess unterstützen. In der Kommunikationswissenschaft sind LMS (learning management system) und LSS (learning support system) Camputerprogramme zum Fremdsprachenlernen. Folgende Links bieten vielfältige Online Kurse und Übungen

-

www.klett-sprachen.de/smart bietet digitale Lösungen für den DaF-Unterricht an

-

Man kann komplett auf ein digitalisiertes Lehrwerk umsteigen, Wir sind aber noch nicht soweit

-

www.klett-sprachen.de/lehrwerkdigital

-

Lehrwerk im Unterricht digital präsentieren, Der Lehr-und Lernprozess läuft auf Tablets, Smartphones und Computer.

-

www.klett-sprachen.de/lehrwerkinteraktiv. Interaktive Übungen wiederholen und über die Lerninstitution hinaus weiter ausüben

-

Andere Lernplattformen und Sprachenportale können sowohl Lehrkräfte als auch Lernende als Stütze beim Sprachenerwerb benutzen, wie zum Beispiel

www.derdiedaf.com für DaF/DaZ

Vorteile von Online-Lernen

-

Selbstlernphasen: der Lerner kann auch unterwegs lernen (Apps, Watts Apps)

-

Kommunikation: digitale Medien ermöglichen weltweite Kommunikation und vertiefen Kulturkenntnisse von der Zielkultur.

-

Kooperation: Man lernt, wie man mit Andersdenkenden umgeht.

- Die Rolle der modernen Medien im DaF-Unterricht

Die moderne Fremdsprachendidaktik fördert den Einsatz der neuen Medien im Fremdsprachenunterricht, weil sie die Motivation und das Interesse der Lerner an der fremden Sprache bzw. an der fremden Kultur erhöhen. Diese neuen technischen Medien wie Computer, Biemer, DVDs und CDs spielen eine relevante Rolle im DaF-Unterricht, weil sie die Neugierde der Schüler und Studenten wecken und das interkulturelle Lernen bei den Lernern fördern und zum autonomen Lernen führen. Die Studenten können sich, dank diesen Medien, über die Lerninstitutionen, wie zum Beispiel Schulen und Universitäten hinaus mit der fremden Sprache auseinandersetzen.

-

- Zur Bedeutung des Begriffs „Medien“

Die Mediendidaktik befasst sich mit dem Lernen und Lehren mit Medien. Sie umfassen analoge Medien, wie Texte und Bücher sowie digitale Medien, wie Lernsoftware auf einer DVD oder digitale Materialien, die man in Schulen und Universitäten oder auch in der Freizeit einsetzen können. Das Wort „Medium“ bedeutet in der Kommunikation ein Vermittler zwischen dem Unterrichtsgegenstand und dem Lernenden. Der DaF-Unterricht kann heute ohne Medieneinsatz nicht vorgestellt werden, denn der Medieneinsatz steigert die Lernmotivation und fördert die interaktive Sprachaneignung. Der Spracherwerb soll heute landeskundlich, interkulturell durch den Einsatz der modernen Medien gestaltet werden. Zu den Medien gehören visuelle, auditive, audiovisuelle und elektronische Medien.

-

Visuelle Mediensind Bilder, Fotos und Grafiken, die den Lerngegenstand im Deutschunterricht veranschaulichen, um die Sprachkompetenz der Lerner zu erhöhen. Visuelle Medien können Lehr- und Lernprozesse wirkungsvoll und sinnvoll unterstützen. Anhand von Bildern können die Lehrer die Aufmerksamkeit der Studierenden auf die Wichtigkeit der fremden Welt bzw. der fremden Kultur lenken.

-

Auditive Medien: unter auditiven Medien versteht man alle Hörmedien, die den Lernenden ermöglichen Intonation von Muttersprachlern zu hören und auf eine zukünftige interkulturelle Begegnung vorzubereiten. Dazu gehören Radio, Tonband, Kassetten und im Internet Hörbücher, Podcast und andere digitale Hörmittel. Frederking, Krommer und Maiwald definieren auditive Medien wie folgt:1 „Als akustisch-auditive Medien werden alle technisch bzw. elektronisch erzeugten Übertragungen bzw. Speicherungen von Tönen oder Schallwellen bezeichnet. Für die der Information und Kommunikation dienenden Formen akustisch-auditiver Medien ist dabei kennzeichnend, dass der Ton bzw. Schallursprungsquelle zur Rezeption nicht lokal präsent sein muss. Für die akustisch- auditiven Speichermedien ist spezifisch, dass das gespeicherte Audio-Dokument ein zeitversetztes Hören möglich macht, d.h., dass Produktion und Rezeption nicht zeitgleich erfolgen müssen. Akustisch-auditive Medien erlauben mit anderen Worten entweder ubiquitäre oder/und asynchrone Nutzungen.“

-

Audiovisuelle Medien sind nach Frederking 2„ Audiovisuelle Texte sind technisch erzeugte Verbindungen von bewegten Bildern und Tönen“ Das Lernen mit audiovisuellen Medien ist attraktiver und motivierender sowohl für Lehrkräfte als auch für Studierende. Dadurch werden die Lernmotivation und die Kreativität beim Lerner gefördert. Daher ist heute die Medienkompetenz eine Voraussetzung im erfolgreichen Deutschunterricht. Der Spracherwerb kann durch den Einsatz der neuen Medien optimiert werden, weil dadurch der DaF-Unterricht interkulturell, landeskundlich orientiert werden kann.

-

Elektronische Medien sind solche Medien wie Radio, Fernsehen, Filme und Internet, die eine bedeutende Rolle im modernen Leben der Menschen spielen. Diese Medien erlauben dem Menschen Informationen blitzschnell und überall zu vermitteln. Diese technischen Geräte übertragen digitale Inhalte, die im Deutschunterricht verwendet werden können, mit dem Ziel die fremde Kultur näher zu bringen.

Im nächsten Punkt werden einige Beispiele interkultureller Wortschatzarbeit dargestellt, damit unsere Studenten nicht nur Sprachkenntnisse, aber auch Kulturkenntnisse erwerben. Der Deutschunterricht soll, wie schon oben erwähnt wurde, den soziokulturellen Kontext des Adressaten sowie die kulturellen Gegebenheiten des Zielsprachenlandes berücksichtigen, um eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation zu erzielen.

-

Beispiele interkultureller Wortschatzarbeit durch den medialen Einsatz

Die interkulturelle Wortschatzarbeit soll im Fremdsprachenunterricht gefördert werden, um eben unsere Schüler und Studenten an Kulturvergleich und Empathie zu gewöhnen. Diese Lehr- und Lernstrategie kann bei unseren Lernern Neugier für die Fremdsprache bzw. für die Zielkultur auslösen und das Interesse an der fremden Welt wecken.

Gerhard Neuner deutet mit Recht auf die Effizienz dieser Lernstrategie 3 „Für einen Studenten – gleichgültig welchem Kulturkreis er gehört- ist es banal, im Deutschlehrwerk zu erfahren, dass auf dem Kopf Haare sind. Was ihn aber betroffen machen könnte, und deshalb interessieren wird, ist etwa das Erkanntnis, dass die Art, wie man Haare schneiden lässt und trägt, in der fremden Welt Ausdruck von kollektivem und individuellem Lebensgefühl, von Zugehörigkeit oder Protest sein kann. Unausweichlich wird er in dem Lernprozess, der dadurch initiiert wird, seine eigenkulturell geprägten Konzepte von Weltwissen und Weltbewertung, von individueller Lebenserfahrung an dem messen, was er aus der fremden Welt als Botschaft empfängt. Vertrautes wird auf diese Weise im Lernprozess fraglich, das heißt, es wird fremd, Unterschiede werden bewusst, eine Spannung des Partiellen Nichtverstehens entsteht, die die Motivation für Mehr-wissen-wollen-über-die-fremde-Welt auslöst. Die Spannung im Lernprozess löst sich erst, wenn eine sinnvolle Brücke, eine Balance zwischen fremder Erfahrung und eigener Erfahrung hergestellt wird.“. Die neuen Medien können dabei eine gewichtige Rolle spielen und einen interessanten Beitrag leisten, um die fremde Welt einigermaßen zu verdeutlichen

Die interkulturelle Wortschatzarbeit soll im Folgenden an einigen Beispielen verdeutlicht werden

Beispiel 1: Tabus und Euphemismen

Tabus gehören zu einem schwierigen Bereich des Fremdsprachenlernens und der interkulturellen Kommunikation, weil sie Missverständnisse auslösen und zu gravierenden Konflikten eskalieren können. Tabuthemen sind also in der interkulturellen Kommunikation schwer zu erkennen, vor allem, wenn man kein Kulturwissen von den Andersdenkenden hat. Die Tabuwörter stehen also in engem Zusammenhang mit Wortschatz und Wortschatzlernen. Man muss also die Tabuwörter sowie die Ersatzwörter lernen, weil diese uns ermöglichen, über Tabuwörter zu sprechen. Mit Hilfe von Euphemismen kann man über tabuisierte Dinge reden. Tabuthemen gibt es in allen Gesellschaften. Schröder dazu 4 „Gesellschaften ohne Tabus sind gar nicht denkbar.“ Lernende kennen Tabus aus ihrer Muttersprache und ihren kulturellen Erfahrungen und sie haben auch gelernt mit diesen Tabuworten durch Ersatzwörter umzugehen. Aber ein Schwerpunkt der interkulturellen Wortschatzarbeit liegt darin, die Tabuthemen in der Zielsprache und in der Zielkultur zu erkennen. Das ist nur möglich durch eine Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte und der historisch-gesellschaftlichen Entwicklungen des Zielsprachenlandes. Die „Euthanasie“ zum Beispiel ist in Deutschland ein tabuisiertes Wort und das geht auf die nationalsozialistischen Grundzüge des dritten Reiches zurück und beruht auf der faschistischen Ideologie des Nazismus. Deutschlernende haben bestimmt andere Erfahrungen mit dem Wort „Euthanasie“ gemacht und assoziieren mit dem gleichen Begriff zweifellos andere Gedanken und Ideen. Tabuwörter sind also von Gruppen und Situationen abhängig sodass beispielsweise das Wort „Monatsblutung“ nicht in allen Gruppen und Situationen ein Tabuwort ist. In manchen Gesellschaften ist das Wort nicht tabuisiert. Man kann als Ersatzwörter für das erwähnte Wort folgende Ausdrücke benutzen „Menstruation „oder „Meine Tage“ sowie „Regel“. Das kann verstanden werden, aber der Ausdruck und Euphemismus „nach Rotenburg fahren“ kann nur von einer bestimmten Gruppe verstanden werden.

Tabus und Euphemismen sind für die interkulturelle Kommunikation sehr wichtig und spielen eine große Rolle in geschriebenen Texten, weil sie die Vielfalt der Ersatzwörter und deren Gebrauch beim Vokabellernen verarbeiten.

In Algerien sind auch Wörter wie Sexualität, Homosexualität, Liebe Tabuthemen, während gleiche Themen in abendländlichen Gesellschaften einfach in der Familie besprochen werden. Das hängt also von dem kulturellen Hintergrund der Menschen und deren Werte, Einstellungen und Lebenserfahrungen. Solche Themen können bei uns Missverständnisse auslösen und zu Konflikten führen. Die Lehrkräfte sollen diese gesellschaftlichen und kulturellen Unterschiede im Deutschunterricht betonnen und durch landeskundliche Informationen das Kulturwissen der Lerner vertiefen. Der mediale Einsatz kann dabei einen großen Beitrag leisten.

Beispiel 2: Anreden und Begrüßungswörter

Anreden und Begrüßungswörter können auch eine Quelle von Missverständnissen sein, weil es in der deutschen Sprache eine große Vielfalt von Anredewörtern gibt. Und eine schlechte Vorwahl dieser Wörter kann zu Irritationen führen. Zum Anredewortschatz gehören die Personalpronomen „du“ und „Sie“ und die entsprechenden Possessivpronomen „dein“ und „ihr“ sowie die Begleitwörter wie zum Beispiel „Herr“ und „Frau“, Berufsbezeichnungen und Eigennamen. Aus diesen verschiedenen Funktionen der Begrüßungsformeln können sich für Deutschlernende Probleme und Schwierigkeiten ergeben, zum Beispiel, wenn sie in ihrer Muttersprache und Ausgangskultur anderes ablaufen.

Die Lehrer sollen die Aufmerksamkeit der Lerner auf die Vielfalt der Anreden und Begrüßungen lenken und Wert auf deren richtigen Gebrauch legen, um beispielsweise den Wechselgebrauch von „du“ und Sie“ zu vermeiden und somit Missverständnisse bewältigen.

Siegfried Luchtenberg erläutert diese Vielfalt von Anredewortschatz und Begrüßungsformen in seinem Beitrag 5 „ Es gibt eine Du- und eine Sie-Anrede

Die Du-Anrede ist mit informellen Begrüßungsformen verbunden.

Die Du-Anrede korrespondiert mit der Anrede mit dem Vornamen, die Sie-Anrede mit der Anrede „Frau“ oder „Herr“

Die Du-Anrede/Sie-Anrede wird oft mit dem Alter korreliert Du (jung)

Händegeben ist wesentlicher Bestandteil von Begrüßungen und Verabschiedungen. Wird Handgeben mit Umarmung kontrastiert, erscheint Handgeben eher als formell und Umarmen eher als informell.

Es gibt ein relativ großes Spektrum an Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln. Guten Tag/ Auf Wiedersehen gehört zur Sie-Anrede, Hallo, Tschüss ebenso wie Tag gehören zur Du-Anrede.“

Die fasche Verwendung dieser Formen kann nicht nur zu großen Kommunikationsproblemen führen, sondern auch Konflikte auslösen.

Der Einsatz von Videos im DaF-Unterricht kann eine gewichtige Rolle spielen, weil Videos diese interkulturelle Kommunikationssituation deutlich veranschaulichen können und dazu beitragen, den interkulturellen Hintergrund zu erklären.

In Deutschland gib es viele kulturelle Besonderheiten und diese kulturellen Tipps können unsere Studenten auf eine interkulturelle Begegnung vorbereiten, damit sie mit Muttersprachlern in einer interkulturellen Kommunikation richtig umgehen und in dieser fremden Welt zurechtkommen.

In diesem Video werden unterschiedliche Begrüßungsformen erklärt und veranschaulicht.

Wenn man jemanden in Deutschland begrüßt ist es ganz normal ihm oder ihr die Hand zu geben. Es ist üblich sich in einem kurzen Händeschütteln zu begrüßen. Sowohl Männer als auch Frauen schütteln sich gegenseitig die Hände. Dabei schaut man sich gegenseitig kurz in die Augen.

Abbildung Nr. 1 formelle Begrüßungsformel

Trifft man sich mit Freunden in Deutschland begrüßt man sich häufig mit einer Umarmung, in manchen Regionen auch mit einem Kuss auf die Wange. Dieses ist eine Geste der Freundschaft.

Abbildung Nr. 2 Informelle Begrüßungsformel

Pünktlichkeit ist wichtig in Deutschland. Jemanden warten zu lassen gilt als unhöflich. Wenn man zu spät seinen Termin oder Treffen kommt, kann die Verspätung als Mangel an Respekt angesehen werden. Sollte man sich verspäten, empfiehlt es sich die andere Person anzurufen, um über die Verspätung zu informieren. Das gilt im Arbeitsumfeld aber auch im Freundeskreis.

Abbildung Nr. 3 Pünktlichkeit in Deutschland ist eine Regel.

Diese kulturellen Tipps können den Lernenden den richtigen Weg zeigen, damit sie sich im Zielsprachenland richtig benehmen und damit sie auch Konflikte vermeiden und eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation erreichen.

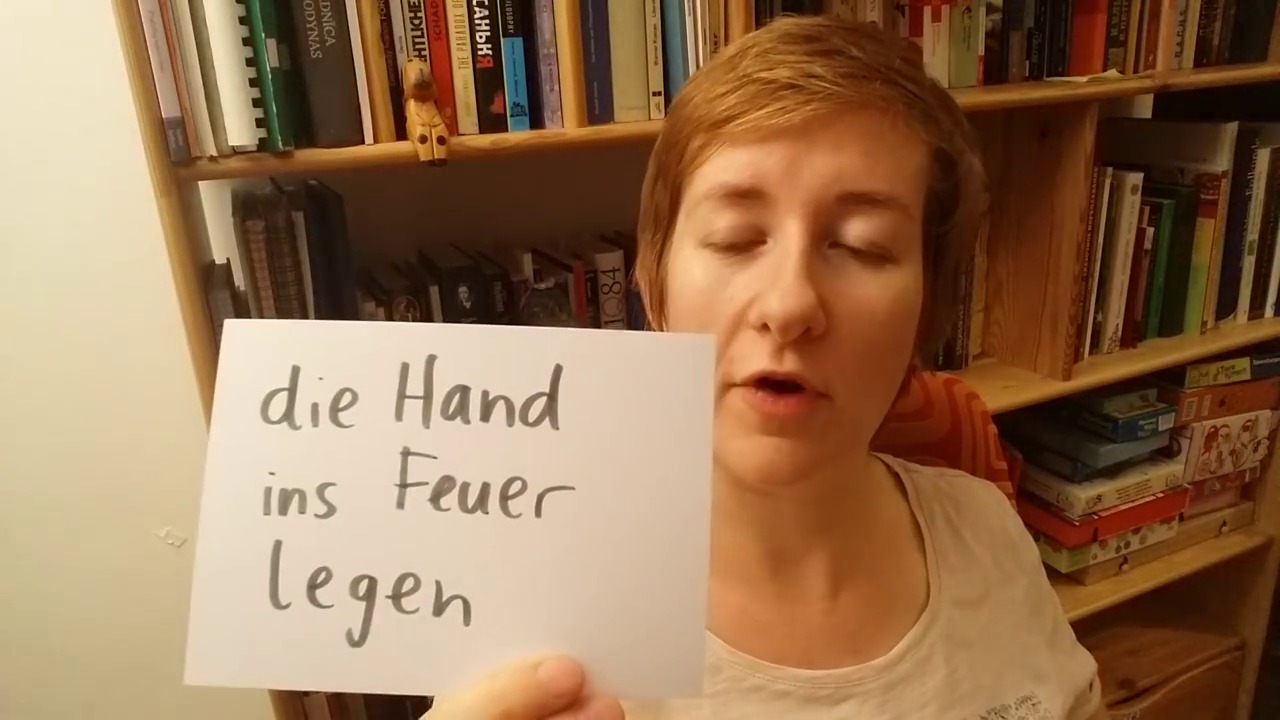

Beispiel 3: Phraseologismen

Redewendungen, Idiome, Sprichwörter und Phraseologismen sind sehr wichtig in einer interkulturellen Kommunikation, weil sie Bezug auf gesellschaftliche und soziokulturelle Erfahrungen nehmen. Daher sind solche Redensarten von großer Bedeutung in einer interkulturellen Begegnung und das Ziel der interkulturellen Wortschatzarbeit ist eben die Vorbereitung der Lerner auf solche Begegnungen. Die Beschäftigung mit Redensarten und Sprichwörtern ist ein interessantes Gebiet für interkulturelle Wortschatzarbeit. Das bietet den Lernenden und Studierenden die Möglichkeit sich mit Wortschatz und dessen Verwendungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und darüber hinaus können solche Redensarten und Redewendungen mit den eigenen arabischen und berberischen verglichen werden. Hier kann man das Beispiel von Edith Cresson noch mal erwähnen. Edith Cresson hat einmal gesagt „Japaner sind wie Ameisen“ und sie hat dadurch einen diplomatischen Vorfall mit Japan ausgelöst, obwohl sie mit ihrer Aussage, die Japaner gelobt hatte. Aber, was Menschen mit gleichen Begriffen verbinden, ist von einer Kultur zu einer anderen, unterschiedlich. Darauf weist Hausmann hin6 „Gewiss finden wir hie und ha in der Fremdsprache auch Bekanntes wieder. Aber das ist Zufall. Grundsätzlich ist

alles anderes. Es fängt ja schon bei der Biene an. Französische Bienen sind nämlich gar nicht fleißig. Fleißig sind in Frankreich die Ameisen, les fourmis. Jeder Franzose kennt La Fontaines Gegenüberstellung von der fleißigen Ameise und der sorglosen Grille: La cigale et la fourmi. Deshalb hat man auch Edith Cressons Vergleich der Japaner mit den Ameisen weltweit missverstanden. Er war natürlich anerkennend gemeint. So wie Volkswagen 1990 den Polo in Frankreich als fourmi vorstellte.“ Dieses Beispiel verdeutlicht durchaus die unterschiedliche kulturelle Bedeutung in der Fremdsprache und das sollte bei unseren Lernenden und Studierenden hervorgehoben werden.

Sprichwörter und Redensarten sind nicht nur als Volksweisheiten bekannt, aber auch Bestandteil eines kreativen Umgangs mit Wortschatz und Sprache. Die neuen Medien können auch dabei eine gewichtige Rolle spielen. You Tube bietet viele Möglichkeiten, um Redensarten, Idiome und Redewendungen im DaF-Unterricht zu behandeln.

Abbildung Nr. 4 Redewendungen im Deutschunterricht

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=6nSTHw_HZz8

Abbildung Nr. 5 Redewendungen im Deutschunterricht

Solche Redewendungen können natürlich mit den eigenen arabischen und berberischen verglichen werden, die es in großer Mange gibt. Man kann einige von ihnen zitieren:

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Ein Haar in der Suppe.

Ein Sturm im Wasserglas.

Das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Zwischen zwei Stühlen sitzen.

Schwein haben.

Sprichwörter und idiomatische Redewendungen gehören zu der Kultur einer Sprechgemeinschaft und helfen implizierte und explizierte Bedeutungen zu verstehen. Jede Kultur hat ihre eigenen Denkmuster, Wertorientierungen und Einstellungen und das überträgt sich auf die Wahrnehmung, Konzeptualisierung und Sprachrealisierung. Aus dieser Perspektive ist die Beschäftigung mit Phraseologismen im Deutschunterricht ein lohnendes Gebiet interkultureller Wortschatzarbeit.

4. Schlussfolgerung

Die interkulturelle Wortschatzarbeit spielt in der heutigen Fremdsprachendidaktik eine zentrale Rolle Im DaF-Unterricht und daher wird ihr einen gewichtigen Teil im Fremdsprachenerwerb eingeräumt. Wörter lernen heißt auch idiomatische Redewendungen, Ausdrücke und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten dieser Wörter erschließen. Wörter können nicht losgelöst von Kontexten und Kommunikationssituationen erworben werden. Sie müssen einerseits in soziokulturellen Kontexten der Lernenden und Studierenden gelernt werden, und andererseits müssen auch Wörter zielkulturbezogen erschlossen werden. Dabei können digitale Medien eine gewichtige Rolle spielen. Wortschatz lernen ist nicht nur bloße Fremdbedeutungen der Fremdsprache lernen, aber auch die dahinter versteckten gesellschaftlichen und kulturellen erschließen und nachvollziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der DaF-Unterricht interkulturell und landeskundlich orientiert werden. Unsere Lerner sollen nicht nur das Gesagte, sondern auch da Gemeinte verstehen und diesbezüglich können sie dann in interkulturellen Kommunikationssituationen interaktiv agieren und handeln.

Fußnoten:

Literaturverzeichnis

1. ABDALLAH-PRETCEILLE M.: La perception de l’Autre: point d’appui de l’approche interculturelle’. (the perception of the other: Pivotal point of the intercultural approach). Francais dans le Monde, 181:40-44, 1983.

2. DOSER Susanne: In 30 Minuten wissen Sie mehr interkulturelle Kompetenz, 2006, Gabal Verlag

3. FREDERKING Volker, Krommer Axel, Maiwald Klaus: Mediendidaktik Deutsch. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag. Berlin 2008.

4. FREDERKING, 2012, S.145

5. HAUSMANN, Franz Joseph: was ist eigentlich Wortschatz, in: Wolfgang Börner und Klaus Vogel ,Wortschatz und Fremdsprachenerwerb, (Hrsg.),1993, S.2

6. HOFSTEDE, Geert: Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen, Organisationen, Zusammenarbeit,1993

7. KRUMM, Hans-Jürgen: Bilder im Kopf. interkulturelles Lernen und Landeskunde. Fremdsprache Deutsch, 6:16{19, 1992.

8. LÖSCHMANN Martin: Effiziente Wortschatzarbeit. Alte und neue Wege. Arbeit am

Wortschatz integrativ, kommunikativ, interkulturell, kognitiv, kreativ. Frankfurt/M.: Lang, 1993.

9. LUCHTENBERG, Sigried: Interkulturelle Wortschatzarbeit. In: Kühn, Peter (Hrsg.): Wortschatzarbeit in der Diskussion, Hildesheim, Olms, 2000(Studien zu Deutsch als Fremdsprache), S.23-236

10. MALETZKE, Gerhard: Interkulturelle Kommunikation: zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Springer-Verlag, 2013.

11. NEUNER, Gerhard: Die deutschen in ihrer Welt. Langenscheidt Verlag, 1994.

12. NEULAND, Eva; PESCHEL, Corinna: Einführung in die Sprachdidaktik, Verlag J.B. Metzler Stuttgart,2013, S. 236

13. ROCHE, Jörg: Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, Narr Francke Attempo Verlag GmbH. 2005

14. SCHÖDER, Hertmut: Tabus, interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachenunterricht, Überlegungen zur Relevanz der Tabuforschung für die FSD, hrsg : Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München: Ludicium,1997, S.93-106

Internetquellen

-

www.klett-sprachen.de/smart bietet digitale Lösungen für den DaF-Unterricht

-

www.klett-sprachen.de/lehrwerkdigital

-

https://www.youtube.com/watch?v=6nSTHw_HZz8&start_radio=1&list=RDQMNn4g_zIWn3E

-

https://www.youtube.com/watch?v=6nSTHw_HZz8

1 Frederking Volker, Krommer Axel, Maiwald Klaus. Mediendidaktik Deutsch. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag. Berlin 2008.

2Frederking, 2012, S.145

3 Gerhard Neuner, Fremdsprachlicher Text und universelle Lebenserfahrungen, , in : Studium DaF-Sprachdidaktik, Kulturkontraste imDaF-Unterricht,hg : Gerhard Neuner, iudicium Verlag GmbH, München 1986, S.24/25.

4 Schöder, Hertmut: Tabus, interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachenunterricht, Überlegungen zur Relevanz der Tabuforschung für die FSD, hrsg : Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München: Ludicium,1997, S.93-106

5 Luchtenberg, Sigried: Interkulturelle Wortschatzarbeit. In: Kühn, Peter (Hrsg.): Wortschatzarbeit in der Diskussion, Hildesheim, Olms, 2000(Studien zu Deutsch als Fremdsprache), S.23-236

6 Franz Joseph Hausmann, was ist eigentlich Wortschatz, in: Wolfgang Börner und Klaus Vogel ,Wortschatz und Fremdsprachenerwerb,(Hrsg.),1993, S.2