OSMANE Baya

Université d’Alger 2

Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag hat die Interferenzfehler im Bereich der Syntax zum Gegenstand. Ich impliziere dabei die Forschungsgebiete der kontrastiven Linguistik, Fehleranalyse und Fremdsprachdidaktik. Das Sprachenpaar Deutsch und Arabisch gehört unterschiedlichen Sprachfamilien an; trotzdem ist ein Vergleich möglich, weil die beiden genannten Sprachen einerseits ein Gesamtsystem aus Phonologie, Wortschatz und Grammatik besitzen und andererseits als Kommunikationsmittel der menschlichen Gesellschaft dienen. In diesem Beitrag richtet sich mein Augenmerk hauptsächlich auf die Unterschiede zwischen den beiden Sprachen, die besondere Schwierigkeiten beim Lernprozess verursachen. Daher möchte ich versuchen aufdie folgenden Fragen eine Antwort zu geben: Welche Art von Fehler produzieren die Lernenden und inwiefern beeinflussen syntaktische Interferenzfehler den Erwerb der deutschen Sprache?

Schlüsselwörter: Interferenz, Transfer, kontrastive Linguistik, Fehlerlinguistik, Fremdsprachendidaktik.

Abstract: The present article deals with the interference errors in the field of syntax and implies the research areas of contrastive linguistics, error analysis and foreign language didactics. The language pair German and Arabic belongs to different language families; Nevertheless, a comparison is possible because the two languages mentioned on the one hand have a total system of phonology, vocabulary and grammar and on the other hand serve as a means of communication of human society. In this article, my focus is mainly on the differences between the two languages, which cause difficulties in the learning process. Therefore, I would like to try to answer the following questions: What kind of mistakes do learners produce and to what extent do syntactic interference errors influence the acquisition of the German language?

Keywords: interference, transfer, contrastive linguistics, error analysis, foreign language didactics.

-

Einleitung

Angesichts der Entwicklung der modernen Gesellschaft, der sich ständig intensivierenden internationalen Beziehungen in Politik und Wirtschaft zwischen den deutschsprachigen Staaten einerseits und den arabischen Ländern andererseits und dem raschen Wachstum von Wissenschaft und Technik, hat sich das Interesse und die Notwendigkeit der Fremdsprachenbeherrschung rapide gesteigert und damit sind auch die Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht gestiegen.

Die Muttersprache der Lerner hier in Algerien ist Arabisch bzw. Algerisch1 oder Berberisch2. Ich möchte hierauf die in den Schulen gelernte Sprache eingehen, d.h. das Arabische.

Deutsch und Arabisch gehören unterschiedlichen Sprachfamilien an. Das Deutsche gehört zur indogermanischen Sprachfamilie, während das Arabische aus der semitischen Sprachfamilie stammt; trotzdem ist ein Vergleich möglich, weil die beiden genannten Sprachen einerseits ein Gesamtsystem aus Phonologie, Wortschatz und Grammatik besitzen und andererseits als Kommunikationsmittel der menschlichen Gesellschaft dienen. Da aber die Grammatik viele Teildisziplinen aufweist, möchte ich mich nur auf dem Bereich der Syntax beschränken und versuchen, auf folgende Frage eine Antwort zu geben:

Inwiefern beeinflussen syntaktische Interferenzfehler den Erwerb der deutschen Sprache?

Bei meinem Vorgehen richtet sich mein Augenmerk hauptsächlich auf die Unterschiede zwischen den beiden Sprachen, die besondere Schwierigkeiten beim Lernprozess verursachen.

Die arabische Sprache gilt als eine sehr entwickelte und eine sehr weit verbreitete Sprache. Das klassische Arabisch hat seine grammatische Struktur seit mehr als 1400 Jahren nicht geändert. Seine Normen gelten immer noch für die Schriftsprache des gegenwärtigen Arabisch. Das Deutsche dagegen hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert und hat ein begrenztes Verbreitungsgebiet.

Mir ist bewusst, dass die Sprachstrukturen der zuvor gelernten Fremdsprachen auf jede weitere FremdspracheEinfluss nehmen. Ich werde jedoch in diesem Beitrag nur Arabisch als Ausgangssprache und Deutsch als Zielsprache betrachten und die anderen Fremdsprachen außer Acht lassen, denn die Einbeziehung einer dritten Sprache in die kontrastive Untersuchung erweist sich dabei als nicht zweckdienlich, da dies für die Aufgabe, interlinguale Unterschiede und Gemeinsamkeiten speziell zwischen Muttersprache und Fremdsprache aufzudecken, den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.

Der vorliegende Beitrag impliziert zwei Forschungsgebiete, zum einen die Sprachwissenschaft, konkret die kontrastive Linguistik und zum anderen die Sprachdidaktik. Wie wir wissen liefert die Sprachwissenschaft in ihren Teilbereichen die Voraussetzungen für die Sprachdidaktik.

Die Verwendung der kontrastiven Methode hat zum Ziel, übereinstimmende und unterschiedliche Strukturen speziell im Bereich der Syntax im Deutschen und Arabischen herauszuarbeiten und die Fehlerursachen genauer zu bestimmen. Zunächst einmal wurden durch die Fehleranalyse die Fehler erfasst und danach wurde der Versuch unternommen, die aufgedeckten Interferenzfehler zu klassifizieren und auf Grund einer systematischen Gegenüberstellung von beiden Sprachen auf ihre Ursache hin zu überprüfen. Ich beschränke mich hier darauf die begangenen Interferenzfehler zu erklären. Die Fehler wurden kontrastiv mit dem Ziel sie als Transfer- oder Interferenzfehler zu erklären auf muttersprachliche Spuren hin untersucht. Die erworbenen Erkenntnisse der kontrastiven Analyse werden sicherlich für den praktischen DaF-Unterricht einen großen Nutzen haben, denn der Beitrag zielt darauf ab, das Regelsystem zweier Sprachen darzustellen und durch eine Fehleranalyse Erkenntnisse zu erlangen.

- Zu den Begriffen „Transfer und Interferenz“

Die Termini Transfer und Interferenz haben keine einheitlichen Definitionen, daher werde ich mich auf die Definition von Karbe und Piepho festlegen.

Unter den Begriff Transfer verstehen Karbe / Piepho in ihrem Buch Fremdsprachenunterricht von A-Z folgendes:

„Transfer bedeutet die Aktualisierung und Anwendung bereits erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten auf neue Handlungsstrukturen, die analogen Charakter tragen. Dank der Wirksamkeit des Transfers wird ein ständiges und vollständiges Neulernen unnötig. Dem Lerner bleibt erspart, in bestimmten Situationen immer wieder von neuem adäquate Handlungsreihen aufzubauen.“ (Karbe / Piepho, 2000, 127f.)

Damit kennzeichnet der Transfer den positiven Einfluss der Muttersprache auf das Erlernen einer Fremdsprache im Gegensatz zum negativen Transfer oder auch Interferenz genannt.

Karbe/ Piepho (2000, 127/128) definieren die Interferenz wie folgt:

„Unter Interferenz versteht man im Fremdsprachenunterricht die störenden Einflüsse eines sprachlichen Systems (der Muttersprache oder einer anderen Fremdsprache) auf ein neues Sprachsystem, das erlernt werden soll. Viele der bereits ausgebildeten Fertigkeiten, Fähigkeiten und Gewohnheiten sowie bereits vorhandene Kenntnisse verursachen beim Erlernen einer (ersten/neuen) Fremdsprache negative Einflüsse.“

Mit den Begriffen „negativer Transfer und Interferenz“ bezeichnet man in der Sprachwissenschaft die Übertragung muttersprachlicher Strukturen auf äquivalente Strukturen einer Fremdsprache und umgekehrt. Das betrifft u. a. lexikalische, syntaktische, morphologische und phonologische Strukturen, deren Übernahme in die Zielsprache von kompetenten Hörern oder Lesern als falsch oder irreführend betrachtet werden und gegebenenfalls zu unverständlichen Sätzen führen kann.

-

Das Korpus

Bei dem Korpus habe ich mich zugunsten der geschriebenen Texte entschieden. Das für meine Untersuchung zu analysierende Material stammt aus Aufsätzen, die von StudentInnen des 2. Studienjahrs an der Universität von Algier im Unterricht „Schriftlicher Ausdruck“ geschrieben worden sind. Es handelt sich um 32 Texte. Die StudentInnen hatten 30 Minuten Zeit, einen Text in Form eines Briefes ohne Zuhilfenahme von Wörterbüchern zu verfassen.

-

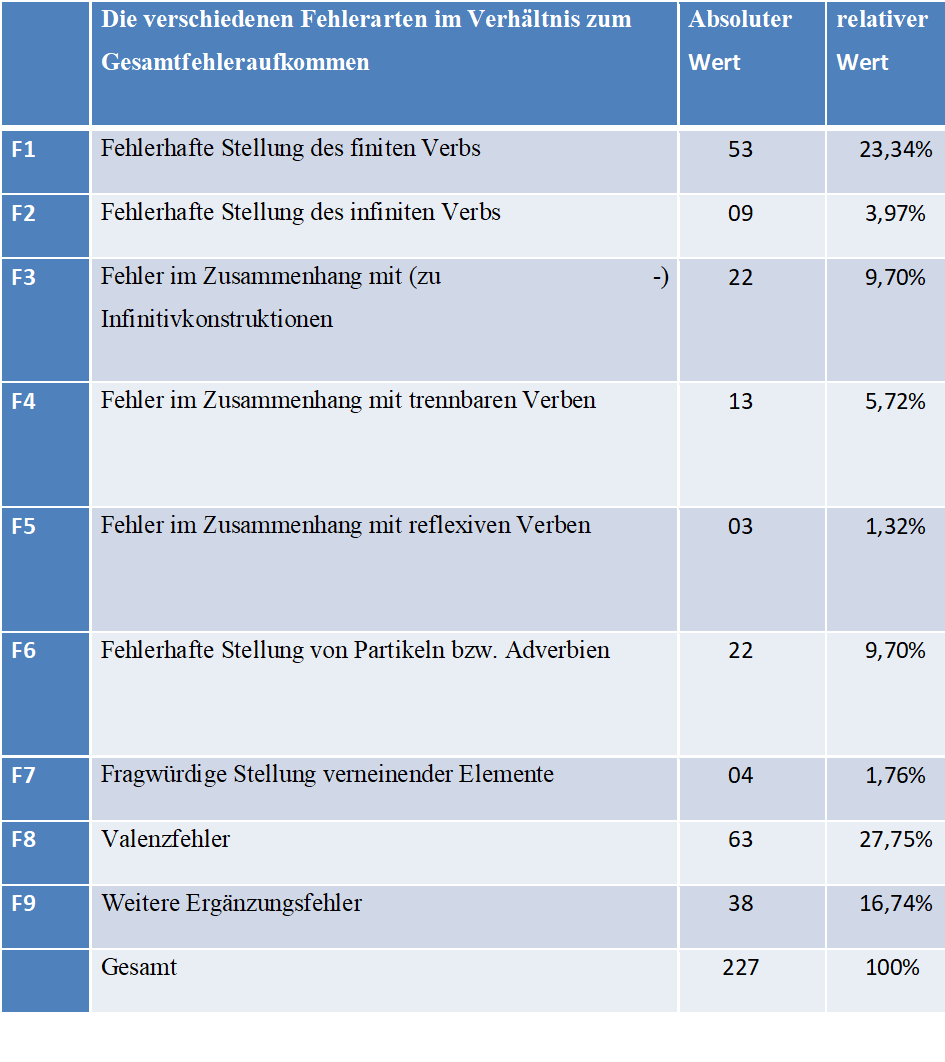

Dabei sind folgende Fehler entstanden:

-

Erklärungsversuche der begangenen Interferenzfehler

In den folgenden Punkten habe ich versucht, einige Erklärungen für die begangenen Interferenzfehler zu geben. Diese Erklärungen möchte ich durch einige Beispiele aus den Studentinnen-Texten veranschaulichen.

5.1. Fehlerhafte Stellung des finiten Verbs

In Aussagesätzen steht das arabische finite Verb im Hauptsatz in der Regel an erster Stelle. Die im Deutschen obligatorische Zweitstellung wurde oft von den StudentInnen in ihren Texten ignoriert.

Dies sind eindeutig interlinguale Interferenzerscheinungen3, denn es ist im Arabischen bekannt, dass es keine Entsprechung zum deutschen Spannsatz gibt, und dass die Verbletztstellungsregel im Arabischen keine Gültigkeit besitzt. In arabischen (eingeleiteten) Nebensätzen gilt ebenfalls Verbzweitstellung.

Bsp.:*Im Algerien haben wir viel Schönheit weil unser Land ist eine Perle.

*[…] zum beispiel wir haben eine sehr Große Sahara.

5. 2. Fehler im Zusammenhang mit dem infiniten Verb

Im Arabischen gibt es keine Entsprechungen zu deutschen Verbalkomplexen, da es weder Modalverben wie im Deutschen, die ein infinites Verb an sich binden, gibt, noch Tempora oder Modi, die sich auch aus einer finiten und einer infiniten Form zusammensetzen (Ahmad, 1996, 188). Die für das Deutsche so charakteristische Satzklammer hat im Arabischen keine Entsprechung. Die Anwendung dieser deutschen Satzklammer kann für arabische Lernende mit Schwierigkeiten verbunden sein, weil die fehlende Entsprechung in der Muttersprache die Annahmen der Kontrastivhypothese belegt, dass große Kontraste zu großen Schwierigkeiten führen.

Bsp.: *Ich hoffe, dass du kannst besuchen unser Land zukunft.

*Ich will sprechen über Algerien.

5. 4. Fehler im Zusammenhang mit trennbaren Verben

In den schriftlichen Arbeiten fiel auf, dass die StudentInnen diese Verben zusammen mit dem Präfix schrieben, obwohl man nach der Regel den abtrennbaren Teil grundsätzlich ans Satzende stellen muss. Im Hauptsatz entsteht eine Satzklammer, in der die meisten nicht prädikativen Glieder eingeschlossen sind (Ahmad, 1996, 155). Eine solche Struktur existiert im Arabischen nicht. So sind Fehler, die bei der Konjugation dieser Verben vorkommen auf die herkömmliche Anwendung der Verben, die keine Präfixe haben, zurückzuführen.

Der am meisten gemachte Fehler bei den trennbaren Verben ist das Weglassen des Präfixes. Bei 6 von 10 Texten in denen das Verb einladen vorkam, wurde das Präfix ein vom Verb einladen nicht realisiert. Hier könnte also tatsächlich bei allen Texten ein Fall von interlingualer Interferenz vorliegen.

Bsp.: *Sie tauschen ihre Kultur aus mit andere Länder.

*Das ist ein chance für mich zu ladet sie ein in unser land.

5. 5. Fehler im Zusammenhang mit reflexiven Verben

Das Arabische gibt den Verben reflexive Bedeutungen meistens durch bestimmte Verbstämme. Ein Reflexivpronomen, das sich auf das Subjekt des Satzes bezieht, wie im Deutschen, tritt im Arabischen nicht auf, deshalb tendieren die Lernenden dazu, im Deutschen das Reflexivpronomen wegzulassen. Also kann man davon ausgehen, dass die StudentInnen hier aufgrund der Unterschiede interlinguale Interferenzfehler begangen haben.

Bsp.: *mehr und mehr Menschen treffen […].

*am ende Ich wunsche du wirst entscheiden uns zu besuchen.

5. 6. Fehlerhafte Stellung von Partikeln bzw. Adverbien

In den meisten Fällen steht das betreffende Element in der Erstposition. Diese Erstposition in den hier vorliegenden Situationen ist syntaktisch fraglich. Partikeln bzw. Adverbien bedingen in der deutschen Sprache eine Veränderung der Satzstellung. Hierbei wird das Verb nach den Partikeln oder Adverbien gestellt und das Subjekt dahinter. Was aber bei den ausgewerteten Arbeiten festgestellt wurde, ist, dass die Studenten oft das Subjekt hinter die Partikel oder das Adverb setzen oder die Pratikeln bzw. die Adverbien selbst an falscher Position setzen.

Bsp.: *[…] wir haben viele traditionelle Kleidung und Kuchen besonders[…].

*[…], und sicher Ich vergiße nich die tradittional Speise.

5. 7. Fragwürdige Stellung verneinender Elemente

Die Negationspartikeln haben als Bezugsbereich stets den gesamten Satz. Bezugsausdruck ist, was im Satz hervorgehoben (fokussiert) ist. Der Fokus kann je nach der beabsichtigten Kontrastierung variieren.

Allgemein bleibt hier festzuhalten, dass die Möglichkeiten der Verneinung im Arabischen nicht weniger vielfältig sind als im Deutschen; es gibt eine Vielzahl an Negationswörtern, die in der Regel stets zu Beginn einer Aussage stehen (bei Satznegation) oder direkt vor dem zu negierenden Satzglied (Fischer, 1987, 152f.). Die Ursache für diese Unregelmäßigkeiten in der Akzentbestimmung ist also nicht unbedingt auf interlinguale Interferenzen zurückzuführen. Eher kann man sagen, dass es an der Schwierigkeit der deutschen Sprache an sich liegt.

5. 3. Fehler im Zusammenhang mit Infinitivkonstruktionen

Bei der Verarbeitung der schriftlichen Textproduktionen wurde festgestellt, dass nur in einigen Texten Fehler im Zusammenhang mit der Infinitivkonstruktion gefunden wurden. Man kann hier von einer erfolgreichen Vermittlung dieser Phänomene im fremdsprachlichen Unterricht ausgehen.

5. 8. Valenzfehler

Bei genauer Betrachtung der Fehler fällt auf, dass sich die im Vergleich zu anderen syntaktischen Fehlersubklassen recht zahlreiche Valenzfehler auf einige wenige Phänomene reduzieren lassen. So scheint besonders das subjektlose Verb gehen, welches eine Dativergänzung und den Platzhalter es verlangt, Probleme zu bereiten; denn das Arabische kennt zum einen keine subjektlosen Sätze und somit auch keine Entsprechung zum hier genannten Platzhalter (Ahmad, 1996, 177), zum anderen fehlt der Dativ in der arabischen Sprache vollständig. Ein weiteres Verb, das Schwierigkeiten ausgelöst hat, ist das Verb warten, das eine Präpositionalergänzung mit auf und eine Akkusativergänzung verlangt. Ein solches Pendant gibt es im Arabischen nicht, deshalb ist es auch auf eine interlinguale Interferenz zurückzuführen.

Bsp.: *wie geht meine Liebe Freundin?!

*[…] und ich will ihnen einladen[…].

*Ich werde ihnen warten […]

5. 9. Weitere Ergänzungsfehler

Sämtliche Fehler bezüglich des Prädikats sind vermutlich auf interlinguale Interferenzen zurückführbar. Aus dem Kontext dieser Fehler geht hervor, dass in einem Großteil der Fälle eine Form des Kopulaverbs sein ausgelassen wurde; es ist Tatsache, dass solche deutschen Kopulasätze im Arabischen in der Regel durch Nominalsätze ausgedrückt werden, denen eine finite Verbform fehlt. Ebenfalls wurde, wie bei den Modalverben, die infinite Verbform weggelassen.

Ein anderer Grund für das Weglassen der Subjekte ist, dass im Arabischen die Aneinanderreihung von Sätzen öfter vorkommt als im Deutschen. Diese Aneinanderreihung wurde vom Arabischen übernommen. Bei solch einer Aneinanderreihung muss im Arabischen das Subjekt nicht wiederholt werden, im Deutschen jedoch ist so etwas nicht möglich.

Bsp.: *Unser land bekannt an Bürger […].

*[…], und ich lade dich nach Algerien kommen und meine land zu aufdecken […], eine lange Meere zu sehen […].

- Schlussfolgerung

Im vorliegenden Beitrag sollte gezeigt werden, wie ein konfrontativer Untersuchungsansatz im Allgemeinen und ein fehlerlinguistischer Ansatz im Besonderen die Aufmerksamkeit auf interessante Phänomene lenken kann, die sonst leicht zu übersehen sind.

Es wurde gezeigt, dass in den analysierten Texten relativ viele Fehler auf der Ebene der Syntax, präziser im Bereich der Valenzfehler und weiterer Ergänzungen und Wortstellungender Verben aufgetreten sind, so dass man davon ausgehen kann, dass der Bereich der grammatischen Kompetenz im fremdsprachlichen Unterricht Beachtung finden muss. Praktizierende Linguisten geben mir mit Sicherheit Recht, dass es manchmal enorme Schwierigkeiten bereitet, den wirklichen Grund eines Fehlers zu ermitteln. Bekanntlich spielen beim Fremdsprachenerwerb mehr oder weniger zahlreiche Faktoren eine Rolle, dazu gehören die sprachlichen und außersprachlichen Aspekte.

Die Ursachen für die identifizierten Abweichungen sind deshalb auch nicht immer klar abgrenzbar und überschaubar; trotzdem ist hier signifikant, dass die gemäß der Kontrastivhypothese erwarteten Interferenzfehler, interlinguale Interferenzen sind. Eine stets präsente Muttersprache scheint den Erwerb einer weiteren Sprache tatsächlich erheblich zu beeinflussen.

Um aber eine genaue theoretische und empirische Fehleranalyse zu realisieren, müssen nicht nur die Muttersprache und die aktuell zu erwerbende Zielsprache einbezogen werden, sondern auch weitere Fremdsprachen, von denen angenommen werden kann, dass sie den aktuellen Spracherwerbsprozess beeinflussen. Für algerische StudentInnen gilt hier das Französische, da Algerien aufgrund seiner Landesgeschichte durch eine sprachliche Diglossie4 zwischen dem Arabischen und dem Französischen charakterisiert ist.

Somit muss also auch der Umstand mit eingerechnet werden, dass es sich bei algerischen Deutschlernenden vermutlich fast immer um Personen handelt, die bereits mindestens eine andere europäische Fremdsprache gelernt haben. Bei Lernenden, deren muttersprachliches grammatisches System sehr von dem der Zielsprache abweicht, wie hier das Arabische vom Deutschen bzw. das Arabische vom Französischen, dessen grammatisches System eher mit dem grammatischen System des Deutschen vergleichbar ist, ist ein Zurückgreifen auf die erste Fremdsprache verstärkt5.

In diesem Fall muss man also damit rechnen, dass die angenommene Fehleranfälligkeit gewisser Strukturen durch positiven Transfer aus dem Französischen kompensiert und dadurch für unsere Studie „unsichtbar“ wird; aber auch ein negativer Transfer darf nicht unterschätzt werden. Erschwerend hinzu kommt noch, dass die eigentliche im Alltag gesprochene Muttersprache die regionale arabische Dialektsprache ist, die sich wesentlich von der hocharabischen Schriftsprache unterscheidet.

Trotzdem war die Intention dieses Beitrags, die typischen Fehlerquellen beim Erlernen der deutschen Sprache zu ermitteln, fruchtbar, denn die kontrastive Linguistik ermöglicht uns sowohl formale als auch semantische Unterschiede syntaktischer Erscheinungen festzustellen und potenzielle Ursachen von Fehlern aufzudecken. Dabei besteht die Möglichkeit, Fehler als Indizien zu akzeptieren oder aus ihnen zu lernen.

Diese Erkenntnisse können dann zum Ausgangspunkt eines weiteren konfrontativen Sprachvergleichs werden. Dies ist unentbehrlich, um den hemmenden Einfluss des Arabischen als Muttersprache im DaF-Unterricht abzuschwächen oder falls es überhaupt möglich ist, sogar zu neutralisieren.

Spezielle zielgerichtete Untersuchungen können auf eine entscheidende Weise dazu beitragen, den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache so effektiv wie möglich zu gestalten und die Aneignung sprachlicher Einheiten erfolgreicher zu steuern.

Das Thema „Interferenzfehler im Bereich der Syntax in Textproduktionen algerischer Germanistikstudenten“ stellt so viele Facetten bereit, dass eine vollständige Erfassung und Darstellung kaum möglich erscheint. Die Syntax beider Sprachen hält noch viele Aspekte bereit, deren genauer Vergleich wahrscheinlich auch Erklärungen für diejenigen Fehler liefern kann, deren Ursache hier (noch) nicht ermittelt werden konnte.

Abschließend kann man sagen, dass diese begangenen und identifizierten Fehler auf der Ebene der Syntax den arabischen MuttersprachlerInnen bei der Aneignung des Deutschen Schwierigkeiten bereiten und, dass an dieser Stelle zu hoffen bleibt, dass die hier erzielten Ergebnisse das Interesse an der Thematik und auch der Problematik geweckt haben und diese dabei helfen, den künftigen Deutschunterricht als Fremdsprachenunterricht für arabische MuttersprachlerInnen zu optimieren.

In einer umfangreicheren Arbeit könnte man den Umgang mit Fehlern mit einer sinnvollen Fehlertherapie6 abschließen. Ziel dieser Therapie ist, dass sich die LernerInnen selbst mit ihren Fehlern auseinandersetzen. Sie sollen wissen, wo ihre Schwierigkeiten liegenund lernen, wie sie selbständig vorgehen können, um sie zu kompensieren.

-

Bibliografie

AHMAD, Farhan, S. (1996): Kontrastive Linguistik Deutsch/Arabisch. Zur Relevanz der kontrastiven Untersuchungen für den Fremdsprachenunterricht. Dissertation Gießen, 1995. Heidelberg: Groos.

BLOHM, Dieter/ EL DIB, Nahed (2001): Kontrastive Analyse Deutsch/Arabisch: Eine Übersicht in: Gerhard Helbig, Lutz Götze, Geit Henria: DaF – ein internationales Handbuch- Berlin, New York..

DEMME, Silke (2001): Transfer und Interferenz. Lernprobleme für DaF-Studierende (nicht nur) mit tschechischer Muttersprache. In: Wolff, Armin; Winters-Ohle, Elmar (Hrsg.): Wie schwer ist die deutsche Sprache wirklich? Regensburg: Fachverband DaF, 2001.

DRAXLER, Heidrun (2008): Interferenzfehler in -schriftlichen Texten marokkanischer

Deutschlernender, Wien.

EBERLE, Christina (2001): Sprachvergleich Deutsch- Arabisch. Eine kontrastive Fehleranalyse, Magisterarbeit Universität Hannover, Grin Verlag.

EISENBERG, Peter (2013): Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage. J.B. Metzler Verlag

FISCHER, W. (1987): Grammatik des klassischen Arabisch. 2., durchgesehene Auflage.Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag

IMDER, Martina (2010): Interferenz und Transfer im DaF-Unterricht, Masaryk-Universität,Philosophische Fakultät: Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik.

JUHÁSZ, János (1970): Probleme der Interferenz. Budapest: Akadémiai Kiadó. Gemeinschaftsausgabe mit dem Verlag Max Hueber München.

KARBE Ursula/ PIEPHO Hans-Eberhard (2000): Fremdsprachenunterricht von A-Z Praktisches Begriffswörterbuch, Ismaning . (Huber 2000).

KLEPPIN, Karin (1992): Deutsch als zweite Fremdsprache. In: Bausch & Heid (Hg.).

KLEPPIN, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur, Langenscheidt, München.

KÖHLER, Friedlind H. (1975): Zwischensprachliche Interferenzen. Eine Analyse syntaktischer und semantischer Interferenzfehler des Deutschen im Russischen. Narr, Tübingen.

1 Algerisch ist ein Arabischer Dialekt, der in Algerien gesprochen wird. Er gehört zur Gruppe der maghrebinischen Dialekte des Arabischen. Der algerische Dialekt besteht aus einem größtenteils arabischen Vokabular mit einigen Einflüssen aus dem Berberischen und demFranzösischen. Algerisch ist die Umgangssprache der Mehrheit der algerischen Bevölkerung.

2Die Berbersprachen oder Berberisch (auch Tamazight) sind ein Zweig der afroasiatischen Sprachen, die in einigen Teilen Nordafrikas von Berbern gesprochen werden.

3Köhler (1975) unterteilt die Interferenzfehler in interlinguale und intralinguale oder wie er sie auch nennt „externe“ und „interne“ Interferenzfehler . Unter intralingualen Interferenzfehlern versteht man die Beeinflussung innerhalb der Fremdsprache selbst, indem der Lerner schon bereits bestimmte gelernte Strukturen auf Bereiche der gelernten Fremdsprache überträgt und verallgemeinert, in denen sie aber nicht gelten. Unter interlingualer Interferenz ist nach Juhász (1970,9): “Die durch die Beeinflussung von anderen sprachlichen Elementen verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm bzw. der Prozess der Beeinflussung” zu verstehen. Man kann sie in zwei Arten unterteilen: Interferenz zwischen zwei Fremdsprachen

Interlinguale Interferenzfehler entstehen zwischen zwei Fremdsprachen und Interferenz zwischen Muttersprache und Fremdsprache.

4 Die Diglossie ist eine besondere Form der Zweisprachigkeit: Sie beschreibt die Zweisprachigkeit einer ganzen Gesellschaft, bei der es eine klare funktionale Differenzierung zwischen zwei Sprachvarietäten gibt.

5 Vgl. Kleppin (1992, 79-92).

6 Unter Fehlertherapie versteht man „alle Maßnahmen, die dazu dienen können, aufgetretene Fehler in Zukunft vermeiden zu helfen, wie etwa die Korrektur, aber auch Erklärungen und Übungen zu sprachlichen Bereichen in der Sprache des Lernenden“ (Kleppin, 1998, 133).