MOSTEFAOUI Ahmed

Université Ibn Khaldoun- Tiaret

„La réforme de l’Enseignement Supérieur se veut globale dans sa conception, participative dans sa démarche, progressive et intégrative dans sa mise en œuvre.“ (Professeur Rachid HERAOUBIA, ex Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.)

Abstract:

The Algerian university has had an ambitious goal: to review its programs so as to make them more coherent with the needs of society. The objective is to adapt to the institutional, economic, social and cultural changes that have taken place in Algeria in recent years, in order to meet the challenge of a globalized economy, which requires high qualifications. As the demand for language skills is constantly increasing in the labor market, it is therefore difficult to teach without help in mastering these skills which constitute a priority selection criterion for employers. Lastly, the learning situations to be promoted must respond to this objective as a priority.

In this article, we propose, while reminding the importance of LSP by relying on the socio-professional aspect and the current orientations in the field of language teaching, we present the research work of some PhD students since the start and of training teaching LSP, which our experience as a teacher-researcher in the field of engineering has made it possible to study and analyze and which we consider to be part of the solution.

Keywords: LSP - economics – language skills – research – globalization.

Introduction: l’intérêt pour l’aspect économique de l’enseignement des langues

La mondialisation des économies et le développement des moyens de communication ont fait que le marché devienne un composant essentiel du discours social algérien ; il enrichit l’argumentaire de nos discours explicatifs et justificatifs sur la diffusion du français. Depuis la mise en place de la réforme qui préconise une meilleure employabilité et suite à l’introduction du système LMD (Licence Master Doctorat) et l’adoption de l’approche par les compétences (APC), dans le cadre du plan national, l’enseignement des langues est en pleine expansion dans le supérieur algérien.

De ce fait, tout en admettant l’extrême nécessité d’enseigner les langues de spécialité (LSP) en Algérie, la question se pose en relation avec les actions entreprises au niveau de notre université. Nous essayons de voir comment, à travers les formations dispensées, Notre université peut-elle se positionner dans cette mutation vers une économie de marché et faire face à un public devenu de plus en plus exigeant considérant la langue comme une forme d’investissement en tenant compte des compétences langagières?

L’hypothèse est que la prise de conscience de la valeur des langues dans l’activité professionnelle est susceptible d’aider à mieux prendre en charge leur enseignement. L’objectif est, donc, de provoquer plus de considération aux rapports entre langues et employabilité.

Dans cet article, nous proposons, en premier, de rappeler l’importance des langues de spécialité en prenant appui sur l’aspect socioprofessionnel et les orientations actuelles en matière de formation en langues en Algérie, et en deuxième lieu, présenter des travaux de recherche de quelques étudiants doctorants depuis le déclenchement et la mise en place de formations en langue(s) de spécialité que notre expérience d’enseignant-chercheur dans le domaine de l’ingénierie de la formation a permis d’attester et d’analyser et que nous considérons comme faisant partie de la solution.

-

Au niveau national : L’approche par compétences, un soutien pour le changement

En Algérie, la réforme de l’enseignement en adoptant l’APC et le système LMD, préconisait de considérer l’aspect économique. L’évolution du système éducatif, requérait une réforme en profondeur des programmes scolaires pour répondre au défi de la mondialisation de l’économie, qui nécessite des qualifications de plus en plus élevées et de plus en plus compatibles aux exigences de la nouvelle donne.

Dans ce sens, et étant donné la complexité grandissante des situations professionnelles, le changement dans les organisations, l’essor du constructivisme et des nouvelles technologies, l’approche par compétences paraît un choix intéressant pour assurer l’amélioration constante des pratiques au sein de nos universités et instituts. Ce choix peut garantir un équilibre entre le développement de compétences individuelles et collectives et une meilleure intégration dans un système économique mondialisé.

-

-

Les enjeux majeurs de la réforme

-

Mettre aux normes internationales le système d’enseignement algérien

-

-

L’Université algérienne a mis depuis quelques années, le nouveau schéma des études supérieures, sous l’appellation LMD, conformément à la note d’orientation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relative à la mise en place de la nouvelle réforme des enseignements. Cette réforme va entrer en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2004-2005 en Algérie. Jugée nécessaire, on s’attend à ce qu’elle permette de répondre aux grands défis de la mondialisation et de l’évolution rapide des sciences et de la technologie, ainsi qu’aux grandes mutations que connaît notre société et répondre au souci de l’employabilité des diplômés. Cette reforme, aura sans doute des répercussions importantes sur l’organisation, la gestion et le rendement des études, ainsi que, sur la manière de concevoir les formations supérieures (Mostefaoui, A. 2014). Son but premier, est donc, de créer une osmose entre l’Université et l’environnement socio- économique en préparant l’Université à introduire la dimension professionnelle dans ses programmes d’enseignement.

-

Au niveau de l’Université Ibn Khaldoun

-

-

Cadre de l’enquête

-

L’Université de Tiaret est passée par plusieurs réaménagements avant de devenir une université. Fondée en 1980, comme centre universitaire, elle sera scindée deux années plus tard en deux instituts nationaux d’enseignement supérieur (I.N.E.S). Le centre universitaire accède au rang d’Université à vocation d’enseignement supérieur et de recherche scientifique en 2001. En 2010, se produisent d’autres changements structurels, permettant à l’Université de se doter de huit facultés avec une nouvelle organisation.

-

-

La demande en compétences langagières

-

Dans notre université, nos facultés et instituts ont fait un virage vers l’approche par les compétences, considérée comme étant une approche plus globale et plus systémique. Au niveau du ministère de l’Éducation, depuis les années 2003/2004, cette approche est implantée au primaire et au secondaire, quant aux universités, ce changement s’opère plus lentement.

Du côté de la demande, l’attente des apprenants en matière de formation en langue est forte dans les différentes filières scientifiques. Selon le public, on cherche à acquérir des compétences langagières. Il est important que la mise en place d’un programme de langue de spécialité corresponde à une demande précise et clairement analysée (Mangiante & Parpette 2004 :16). L’acquisition d’une langue étant sociale, il faut tenter de décrire les pratiques de diffusion de celle-ci en regard des dynamiques économiques et sociales actuelles sachant que ceux qui quittent l’université ont besoin qu’ont leur assure l’employabilité à travers la formation scientifique dispensée en plus de l’apprentissage d’une langue étrangère étant devenu incontestablement un atout considérable (Cherfaoui, F. Z. Et Khennour S., 2016 :111-119).

Pour diverses raisons, certaines connaissances dans le domaine scientifique ne sont pas accessibles dans la langue maternelle, c’est-à-dire en arabe. L’utilité du français est indiscutable pour la bonne formation de ces futurs chercheurs, ingénieurs et enseignants en Français langue étrangère. C’est dans ce climat de réforme, d’attentes institutionnelles et d’enjeux socio-économiques importants, que la langue française acquière son statut de langue d’enseignement des matières scientifiques en Algérie (Ferhani, F. F., 2014 : 221-229).

-

-

Les inadéquations dans les filières scientifiques

-

Les étudiants dans les filières scientifiques ont des difficultés „transversales“ (linguistiques ou techniques) (Pollet, M.C., 2001 : 161), en témoignent leurs façons de faire. Les rares occasions de produire des écrits attestent d’une ignorance de ce qu’est un savoir universitaire et de ce que les enseignants et les universitaires attendent d’eux, en plus de l’absence totale de traces d’un travail intellectuel dans leurs écrits (Pollet, M.C., 2001 : 161). Catel (2001 : 3-16) note que « l’écriture en classe de sciences concerne souvent l’évaluation et qu’il s’agit alors pour l’apprenant d’exposer des connaissances et non de les construire ».

Les enseignants des disciplines scientifiques se sentent impuissants devant les lacunes linguistiques de leurs étudiants. Malgré les bonnes intentions, ils ne sont pas assez formés, pour les aider à apprendre à écrire, à comprendre les différents types d’écrits et à y être performants. D’un autre coté, l’enseignement de la discipline scientifique est jugé par les enseignants en termes de réussite de cours et des notes obtenues aux examens. Ils ne font aucun lien entre leur enseignement et les théories didactiques auxquelles il se rattache; que ce cadre soit constructiviste ou socioconstructiviste.

-

Pour répondre: Émergence de beaucoup de travaux sur les langues de spécialité

Les différentes formations de doctorat, magister et master en langues de spécialité, dans le supérieur algérien, témoignent d’une volonté d’intégrer l’enseignement de ces langues, comme une composante institutionnelle de tout programme scientifique et technologique. Pour Chiousse S. « La didactique fait l’hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans l’appropriation des connaissances. »(2001:115).

Les recherches en langues spécialisées, objet de cet article au niveau de l’Université Ibn khaldoun prennent différentes formes. Selon l’objectif poursuivi, les connaissances acquises dans un certain domaine, l’objet étudié. Elles marient une forme théorique et une appliquée ; elles recourent toutes à un plan d’expériencei bien déterminé, en combinant souvent plusieurs outils de recherche (questionnaire, observation, entretien, analyse de contenus, etc.).

Nous avons, donc, étudié un certain nombre (13)ii de ces travaux (02 mémoires de magister, 04 de master et 06 thèses de doctorat, 01 DAFA) , dans les domaines de (Science et technologie, paramédical, médecine, vétérinaire, biologie, agronomie et informatique) qui concourent, justement à l’installation de cette enseignement des langues spécialisées qui pourrait avoir des conséquences visibles sur la qualité des travaux liés aux différentes disciplines:, rapport de stage, TP, mémoire, compte rendu, etc., en plus de meilleures possibilités dans la quête d’un emploi.

-

-

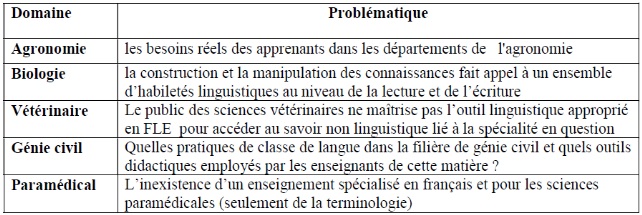

Les problématiques de ces recherches

-

D’une manière générale les problématiques de toutes ces recherches articulent un ensemble de problèmes et de questions qui tournent autour des insuffisances linguistiques comme étant la cause principale des faibles performances des étudiants dans les filières scientifiques. Voilà quelques problématiques tirées de notre corpus en exemple:

Tableau 1 : Exemples de problématiques

-

-

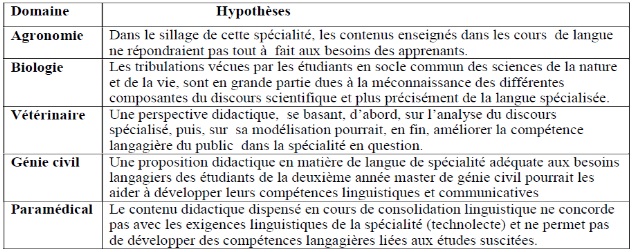

Leurs hypothèses de recherche

-

Toutes les hypothèses formulées par nos chercheurs font la thèse de deux choses : en premier, un processus de conscientisation quant à l’utilité de la langue dans les filières scientifiques touchant enseignants, étudiants et administratifs et, en deuxième lieu, la confirmation de l’hypothèse voulant que la solution soit la maîtrise de l’outil linguistique. Elles contiennent deux variables essentielles, l’insuffisance linguistique (indépendante) et l’échec dans la filière (dépendante).

Tableau 2 : Exemples d’hypothèses

-

-

Références et cadre théorique

-

Sur le plan des références, ces recherches s’appuient sur des constructions théoriques bien connues dans le domaine de la didactique du FLE et celle du FOS, FOU, FLP et les LSP. Les citations sont clairement identifiées et numérotées de façon à reconnaitre sans difficulté les auteurs à l’origine. Elles se rattachent presque toutes aux courants constructiviste ou socioconstructiviste et puisent dans des travaux d’auteurs mondialement connus et spécialistes du FOS, FOU, FLP, ou les LSP, comme : Chantale parpette, Mangiuante, J. M., ,Dennis Lehman, Pierre lerat, Pollet, M.C., Jacobi, D., Carras, C., Mourlhon-Dallies F., Tolas J., porcher, l., Moirand, S., Eurin-Balmet, s., Henao de Legge, M., Beacco,J.-c., pour ne citer que ceux-là.

-

-

Méthodologie et démarches

-

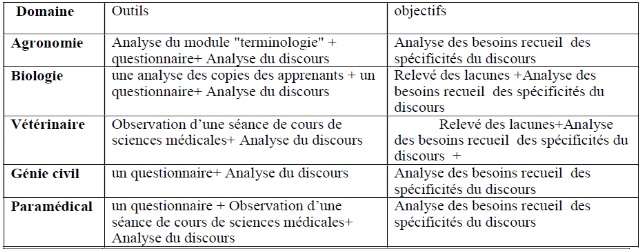

L’analyse montre bien que quel que soit le contexte et le type de formation, toutes les étapes méthodologiques adoptées par nos chercheurs se ressemblent et semblent être nécessaires. Généralement, la méthode adoptée est celle de l’analyse de contenu qui « vise à permettre une description objective, systématique et, si possible, quantitative des informations provenant d’entrevues, de questionnaires à réponses ouvertes ou encore de documents de diverses natures » (Mayer et Ouellet, 1991: 499). Nous pouvons décrire les différentes étapes comme suit :

1. Un sujet bien choisi et un problème de recherche clairement défini ;

2. Une question de recherche et des hypothèses bien formulées ;

3. Le recours à des instruments et un plan d’expérienceiii ;

a. Analyse des besoins par questionnaire, ou bien entretien,

b. Une observation didactique,

c. Analyses de copies d’étudiants à l’aide de grilles pour identifier les types d’erreurs,

d. Une expérimentation (groupe expérimental / groupe témoin),

e. Analyse du discours.

4. Proposition didactique (de séquences pédagogiques) ;

5. Modalités d’évaluation.

Tableau 3 : Les outils de recherche utilisés

-

-

Analyse linguistique du discours scientifique

-

Les analyses entreprises par nos chercheurs se basent sur le recueil de données langagières (des corpus écrits), issues du programme institutionnel et de ce fait, appartenant au contexte universitaire. Leurs corpus, en plus des cours de ces filières et du discours professoral, se compose de plusieurs fragments issus du programme institutionnel (math, physique, chimie, biologie, sciences vétérinaires, médecine, paramédical, agronomie, informatique). Ces extraits sont utilisés comme illustration. Cette analyse a des objectifs variés : (1) Repérage des éléments linguistiques et discursifs qui caractérisent ces discours (Analyse effectuée manuellement et à l’aide de logiciel « tropes ») ; (2) Utilisation des récurrences les plus importantes pour servir de base dans l’élaboration de programme d’enseignement ; dans une démarche d’ingénierie; (3) Analyse des productions d’étudiants pour identifier leurs faiblesses linguistiques.

-

-

Ingénierie pédagogique

-

Cette étape d’analyse des discours est suivie d’une phase d’ingénierie pédagogique pour permettre à nos chercheurs d’élaborer des dispositifs pédagogiques appropriés et efficaces selon les objectifs de formation fixés.

Dans le domaine des langues de spécialité en particulier, les objectifs spécifiques doivent correspondre à des besoins spécifiques. La notion de besoin langagier renvoie à plusieurs signifiés, Porcher, L. (1978 :8) en a identifié trois niveaux dont l’articulation « constitue véritablement le concept de besoin langagier ».ces niveaux montrent l’aire sémantique et notionnelle de la notion. Aussi les besoins langagiers pourront-ils être ainsi entendus : (1) ce pourquoi l’apprenant veut ou doit apprendre telle ou telle langue ; (2) ce que l’on a besoin de savoir faire, sur le plan langagier, pour être en mesure de réaliser ce qui précède; (3) ce dont on a besoin, sur le plan linguistique, pour construire les compétences langagières mentionnées ci-dessus:

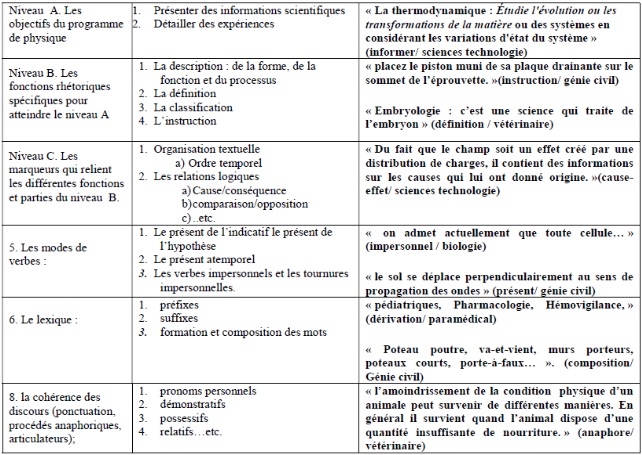

Tableau 4 : Organisation du discours qui permet son analyse et le dégagement des contenus à enseigner

-

-

La création de référentiels

-

Le référentiel de compétences est un outil indispensable au développement des compétences. Il présente les compétences requises ainsi que les ressources à mobiliser pour traiter efficacement les différentes tâches et situations professionnelles. Nos chercheurs ciblent notre université ou le français est, ou devrait être enseigné comme une langue de spécialité et comme français sur objectifs spécifiques tels qu’ils ont été définis par Mangiante et Parpette (2004 :160) comme relevant, «d’une démarche spécifique d’élaboration de cours à partir d’une demande précise de formation qui nécessite une focalisation sur certaines situations de communication ne relevant pas nécessairement du monde professionnel et caractérisées par une situation d’urgence ».

Mais généralement, le français enseigné aux étudiants dans les filières scientifiques vise la langue de spécialité, ou plus particulièrement l’ensemble des discours propres à une spécialité ou discipline donné. Il répond à une offre de formation plus exhaustive, moins urgente, couvrant l’ensemble des situations de communication d’un domaine spécialisé qui comprend plusieurs métiers lorsqu’il s’agit d’un domaine professionnel. (Mangiante, 2007 : 129-144.).

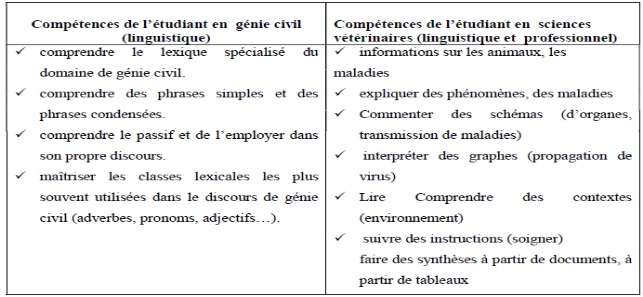

Pour concevoir un référentiel qui se rapproche le plus possible de la réalité, certains de nos chercheurs se sont basés sur le recueil auprès des acteurs des situations de communication renvoyant à des situations professionnelles. Voici un exemple de Listage des compétences issues de deux référentiels.

Tableau5 : Exemples de référentiels

Conclusion

Ce document apporte une contribution exploratoire des recherches et travaux de soutien essentiel aux actions de formation en langues spécialisées au niveau de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. Son intérêt principal est de fournir un cadre analytique pour penser aux langues dans les filières scientifiques comme un investissement qui vaille à l’ère de la mondialisation. L’apprentissage du français est certainement rentable pour nos étudiants. Ce qui fait de sa diffusion une contribution dans leur succès professionnel en les aidants dans la maîtrise de compétences langagières qui représentent des atouts relativement précieux.

Nous y avons présenté un survol de ces recherches, de leurs applications et de la démarche ingénierique (méthodologique) suivie à l’égard des théories traitant de l’enseignement/apprentissage des langues spécialisées.

Cette investigation démontre qu’enseigner et apprendre les langues étrangères, en particulier le français, dans les filières scientifiques vaut toutes les peines, pour nos étudiants comme pour notre société, et qu’il est économiquement primordial que l’Université consente à tous les investissements en temps, en argent et en formation.

Les limites de notre travail résident dans le fait que ces travaux de recherches ne peuvent a eux seuls constituer une réponse suffisante au problème et que malgré les actions entreprises, en organisant des formations de formateurs, à Mostaganem, Tlemcen et Perpignan, en France, en 2009, toujours est-il que la plupart des enseignants en charge du module langue dans les différentes filières, majoritairement des vacataires, ne connaissent pas ou peu le domaine spécialisé. Pour tenter de pallier à ce manque de formation spécifique, il serait bon, (1) de généraliser l’intégration de l’enseignement des langues spécialisées et (2) d’orienter des enseignants comme les chercheurs, objet de notre étude, vers ces fonctions, en leur qualité de spécialistes du domaine. ces démarches ne pourront qu’être en cohérence avec l’idée véhiculée par la tutelle de soutenir le développement de formations de formateurs pour faire évoluer les pratiques sur le terrain dans le sens des changements souhaités dans la mise à jour du programme national de réforme.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages:

CHIOUSSE, S. (2001). Pédagogie et apprentissage des adultes – État des lieux et recommandations – OCDE, Paris. Cognitive Sciences 11 (4).

MANGIANTE J.M. ET PARPETTE, C. (2004). Le français sur objectif spécifique. Paris : Hachette-FLE, collection Fp.16. NSET-ORAN.e,soutenu le 23/09/2004 à l’ture dont elle est à la fois productrice et produit“

MANGIANTE, JEAN-MARC, (2007). « La démarche de référentialisation en français des professions.» Le français dans le monde : recherches et applications. Langue et travail. Paris : CLE international FIPF, p. 129-144.

MAYER, R. ET OUELLET, F. (1991), Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Boucherville, Gaëtan Morin Editeur.

POLLET, M. C., (2001). Pour une didactique des discours universitaires, De Boeck université, coll. Pratiques pédagogiques, p.161, ISBN 2-8041-3615-9

Thèses :

MOSTEFAOUI, A. (2014), Enseigner le français des sciences et technologie par le texte : cas des étudiants inscrits en première année LMD- université Ibn Khaldoun- Tiaret. Thèse de doctorat soutenue en 2014.

Articles de revues :

CATEL L. (2001). Ecrire pour apprendre ? Ecrire pour comprendre ? Etat de la question. Aster, n° 33, 3-16.

CHERFAOUI F. Z. et KHENNOUR S., (2016) Langues et marché du travail en Algérie : cas de la Sonatrach et de la Sonelgaz, Synergies Algérie n° 23 – p. 111-119

PORCHER, L., (1978). «Interrogation sur le public, la langue, la formation» in Études de linguistique appliquée, avril-juin, 30 : pp. 5-17.

Edition électronique:

FERHANI, F. F., (2014) Statut du français à l’École Supérieure de Banque d’Alger : FLE, FOS OU FLS ? Etudes de linguistique appliquée, n° 174, p. 221-229, http://www.cairn.info/revue-ela-2014-2-page-221.htm, Consulté le 2 mai 2017.

i « Plan d’expérience» est une expression générique qui ne renvoie pas seulement aux expérimentations, mais inclue les observations, les expérimentations, les enquêtes historiques, l’analyse de corpus, etc.

ii A cause des conditions imposées pour la publication, quant au nombre de pages, il nous a été impossible de citer toutes les recherches de notre corpus.

Annexe : les travaux étudiés