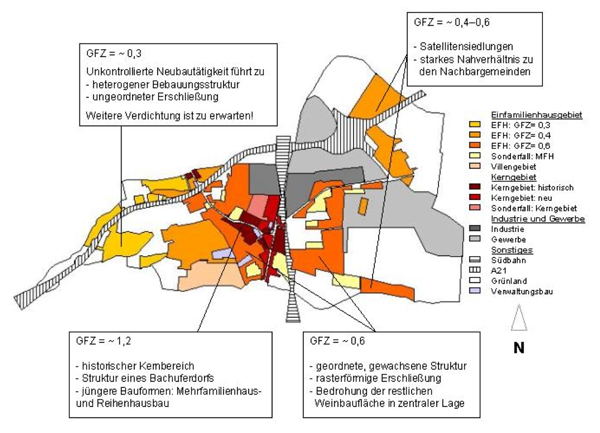

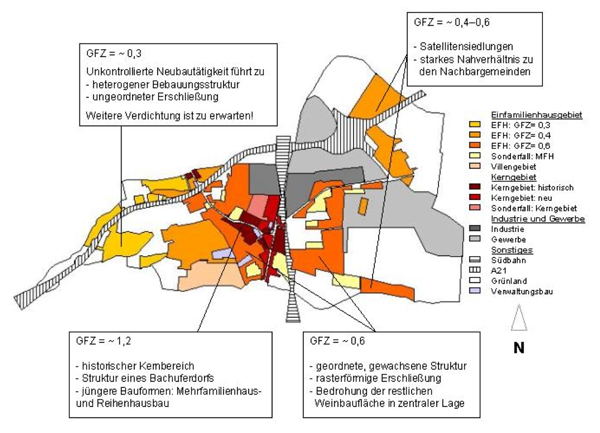

Abbildung 1 : Brunn am Gebirge: Bereiche der Bebauung

Quelle: modifiziert übernommen aus: Daschütz, Irschik, Molitor, Simeonova & Vladimirova 2001.

| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 15. Nr. | September 2005 | |

|

3.7. In/visible communities

at and across borders Buch: Das Verbindende der Kulturen | Book: The Unifying Aspects of Cultures | Livre: Les points communs des cultures |

||||

Elisabeth Irschik (Wien(1))

[BIO]

Der Stellenwert von informellen und innovativen Ideen und Visionen in der örtlichen Planung soll ermittelt werden. Die Darstellung der Fragestellung erfolgt am Beispiel des Wohnwesens in Brunn am Gebirge. Mit dem Begriff informell sind jene Konzepte oder Projekte gemeint, die über die vom Land Niederösterreich gesetzlich festgelegten Vorschriften und Empfehlungen zur örtlichen Raumplanung hinausgehen. Der Begriff Vision oder Idee wird in Zusammenhang mit der Definition eines "Leitbilds" nach Sieverts (1998: 40) gesehen:

"Ein Leitbild hat unter anderem visionären Charakter. Es ist ein zukunftsgestaltendes Planungsmittel und damit eine Idealvorstellung. Erst durch das Vorhandensein von solchen Idealen wird die Realisierung derselben anstrebenswert. Vielleicht ist ein städtebauliches Leitbild im Zeitalter der Schwächung des Kommunalen [...] eine Utopie - aber ohne eine solche Utopie bleibt die Stadtpolitik ohne Grund".

2.1. Bevölkerungsentwicklung

Die dynamische und rasante Entwicklung von Brunn am Gebirge kann anhand der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt werden. Die Wohnbevölkerung ist in den vergangenen zweihundert Jahren um ca. 300% angestiegen. Die Ursachen lagen einerseits in der Aufwertung der Gemeinde zu einem Industriestandort in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie in den sozioökonomischen Veränderungen im Zuge der Suburbanisierung ab den 1960er Jahren. Dabei kam vor allem der Lage an wichtigen Erschließungsachsen erhebliche Bedeutung zu (Hahn, Kratzer, Scheifflinger & Wurtz 2001). Von 1981 bis 2001 hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde um 18,8% vergrößert. 2001 konnten in Brunn am Gebirge 9.422 Einwohner gezählt werden (Statistik Austria 2003: 70).

2.2. Bauliche Entwicklung

Um die Potentiale und Möglichkeiten von Brunn am Gebirge in Bezug auf die Ortsentwicklung analysieren zu können, werden zunächst die bauliche Entwicklung und den Charakter des Wohnwesens erörtert (Daschütz, Irschik, Molitor, Simeonova & Vladimirova 2001).

2.2.1. Kerngebiet

Das Kerngebiet unterscheidet sich von den Wohngebieten durch eine durchwegs höhere Bebauungsdichte (GFZ = ~1,2). Es beinhaltet zum größten Teil die historische Bebauung, die sich aus dem ehemaligen Bachuferdorf (gelegen am Krotenbach) ab dem 11. Jahrhundert entwickelt hat. Die Bauformen entsprechen der ehemals dominanten landwirtschaftlichen Nutzung. Ein Teilbereich des historischen Kerngebietes ist an der Grenze zu Perchtoldsdorf zu finden. Dies zeigt die geringe Bedeutung von Gemeindegrenzen für die bauliche Entwicklung. Jüngere Teile des Kerngebietes zeichnen sich durch Mehrfamilien- und Reihenhausbebauung aus.

Abbildung 1 : Brunn am Gebirge: Bereiche der Bebauung

Quelle: modifiziert übernommen aus: Daschütz, Irschik, Molitor, Simeonova & Vladimirova 2001.

Die typische Wohnbebauung in Brunn am Gebirge ist die Ein- und Zweifamilienhausbebauung. Diese weist eine vom Zentrum abnehmende Dichte (GFZ 0,6-0,3) auf, was sich unter anderem in den Bebauungsstrukturen widerspiegelt. Der Unterschied ist vor allem an den im Westen der Gemeinde liegenden Gebieten ersichtlich: Die heterogene Bebauungsstruktur mit ungeordneter Erschließung ist auf eine unkontrollierte Neubautätigkeit in den letzten Jahren zurückzuführen. Trotz Siedlungsgrenzen ist weitere Bautätigkeit aufgrund von Lückenschließung und Verdichtung zu erwarten. In den Wohngebieten von Brunn am Gebirge ist die Mehrfamilien- und Reihenhausbebauung als Sonderfall zu bezeichnen, die in Form von Gemeindebauten aus den 1960er Jahren in der Nähe des Zentrums zu finden ist oder in den vergangenen 30 Jahren vorwiegend östlich der Bahn errichtet wurde. Letztere wird von der Gemeinde nach eigenen Angaben als problematisch eingeschätzt.

In der Gemeinde Brunn am Gebirge entwickelten sich aufgrund der starken Barrierewirkung der Südbahn und der Autobahn Satellitensiedlungen (Heidesiedlung, Krotenbachsiedlung), die größtenteils direkt an das Siedlungsgefüge benachbarter Gemeinden anschließen. Erste Teile der Heidesiedlung wurden bereits in den 1930er Jahren errichtet. Die Fertigstellung der Krotenbachsiedlung erfolgte erst in den letzten Jahren: Für die Errichtung wurden von Seiten der Gemeinde sehr strenge Auflagen festgesetzt, die von den unterschiedlichen Bauträgern eingehalten werden mussten (Mayer & Dastel 2004). Die Siedlung soll dem Erscheinungsbild einer gewachsenen Struktur entsprechen, ist jedoch in einem Stück geplant worden.

2.2.3. Industrie und Gewerbe

Industrie und Gewerbe sind in Brunn am Gebirge traditionell östlich der Südbahn zu finden. Während sich das Gewerbe auch aufgrund der Nähe zur SCS in den vergangenen Jahren ausbreiten konnte, gibt es in Brunn am Gebirge außer der Heeresbekleidungsanstalt und der Verzinkerei kaum mehr Industrie. Als Sonderfall des Gewerbes gilt der Campus 21, der bis 2008 4.000 Arbeitsplätze beherbergen soll und für den ein eigener Autobahnanschluss gebaut worden ist. Im letzten Jahrzehnt kam es zu einem besonders starken Anstieg des Baulands auf Kosten des Grünlands, was auf die Zunahme des Gewerbegebietes zurückzuführen ist (Hahn, Kratzer, Scheifflinger & Wurtz 2001: 11). Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass der Campus 21 mit dem Schlagwort "Erfolg braucht Freiraum" wirbt und dies tatsächlich auf das Arbeiten im Grünen bezieht (Leitner, Melzer, Schanz & Zeller 2001: 5).

Abbildung 2 : Brunn am Gebirge: Historische Entwicklung

Quelle: modifiziert übernommen aus: Hahn, Kratzer, Scheifflinger & Wurtz 2001.

Aus der Analyse des Wohnwesens in Brunn am Gebirge können Entwicklungspotentiale abgeleitet werden, die einen Hinweis auf innovative Ideen und Konzepte im Ort bieten. Das historische Zentrum birgt beispielsweise ein Potential für die Identitätsfindung der Gemeinde in sich. Momentan ist es durch die Abwanderung kleinerer Gewerbebetriebe, die der Konkurrenz größerer Betriebe mit einem Naheverhältnis zur SCS nicht standhalten können, in Gefahr. Außerdem fehlt ein Ort, der als Treffpunkt und zur Belebung des Gemeinwesens dienen könnte. Ein zentraler Bereich ist jedoch für die positive Entwicklung des Wohnwesens einer Gemeinde wünschenswert.

Problematisch erscheint des Weiteren der Siedlungsdruck, der auf den verbleibenden Baulandreserven lastet. Vor allem im Westen von Brunn am Gebirge führt die ungeordnete Entwicklung zur Zersiedelung und damit zu hohen Erschließungskosten. Auch das uneinheitliche Siedlungsbild kann als problematisch eingeschätzt werden. Innovative Steuerungsinstrumente können diese Entwicklung bremsen und den sparsamen Umgang mit Flächen in der Gemeinde garantieren. Ein unvermutetes Potential bieten ehemalige Industriegebiete. Schon seit längerem werden in anderen Gemeinden sogenannte "Konversionsflächen" für Wohnnutzung oder Kultur- und Sozialeinrichtungen adaptiert. Ein weiteres Potential findet sich in der interkommunalen Zusammenarbeit. Dies erscheint auch deshalb sinnvoll, da durch die Barrierewirkung der Verkehrslinien mehrere Wohngebiete vom Ortskern in Brunn am Gebirge abgeschnitten und an die Nachbargemeinden angebunden sind.

Abbildung 3: Brunn am Gebirge: Entwicklungspotentiale für das Wohnwesen

Quelle: modifiziert übernommen aus: Daschütz, Irschik, Molitor, Simeonova & Vladimirova 2001.

Zur Ausschöpfung dieser Potentiale wären innovative Steuerungsinstrumente von Seiten der Gemeinde sowie brauchbare städtebauliche Konzepte vonnöten. In der Folge werden zum einen die Reaktionen der Gemeinde auf diese Aufgabenstellung erläutert und zum anderen die daraus resultierenden Ideen mit der Realität verglichen. Dies geschieht auf der Grundlage der Bürgermeisterbefragung, die im Rahmen des Projekts "Struktur und Dynamik des Wohnwesen im Wiener Umland" durchgeführt wurde (Mayer & Dastel 2004).

4.1. Steuerungsinstrumente

Brunn am Gebirge besitzt als Steuerungsinstrument der Siedlungsentwicklung einen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, jedoch kein Entwicklungskonzept. Trotz des Siedlungsdrucks ist es erklärter Wunsch der Gemeinde, den Charakter der traditionellen Ein- und Zweifamilienhausbebauung zu erhalten. Großvolumiger Geschosswohnbau wird abgelehnt. In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Dipl.-Ing. Hary (2003: 2 ff.) wurde dafür eine Berechnungsformel entwickelt - ein innovatives Steuerungsinstrument, das dem uneinheitlichen Siedlungsbild entgegenwirken soll. Die bisherige Festlegung der Bebauungsdichte ist im Zusammenhang mit der Grundstücksgröße zu sehen: Bei einer Grundstückszusammenlegung kommt es daher automatisch zu einer höheren Dichte und zu großvolumigen Gebäudeformen. Nun wird die Bebauungsdichte nicht mehr in Prozent angegeben. Der Anstieg der Dichte erfolgt nicht als Gerade, sondern als Parabel, d.h., die größtmögliche Ausnutzung nimmt bei kleineren Grundstücken stärker zu als bei größeren:

y = bebaubare Fläche in m²

a = 4.000

b = 300

x = Fläche des Bauplatzes in m²

4.2. Konzepte

Neben der Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans hat sich die Gemeinde im Jahr 2000 an der TU Wien um die Teilnahme am "Projekt 2 - Kommunale Entwicklungsplanung" der Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung beworben. Die Gemeinde Brunn am Gebirge äußerte dabei ausdrücklich den Wunsch nach innovativen Konzepten und Ideen.(2) Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Studenten dabei intensiv mit der Identität der Gemeinde und der Stärkung der bereits vorhandenen Potentiale auseinandergesetzt haben.

In der Folge sollen exemplarisch zwei Konzepte inklusive der städtebaulichen Details vorgestellt werden.

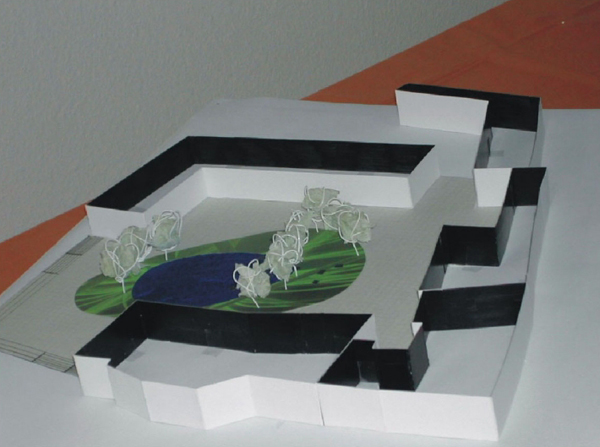

4.2.1. Brunn zu allen Zeiten

Das Leitbild "Brunn zu allen Zeiten" wurde von der Gruppe Hrdliczka, Presetschnik, Rigele & Semlitsch (2002) im Wesentlichen aus zwei Aspekten der Gemeinde entwickelt. Einerseits hat es die geschichtlichen Elemente von Brunn am Gebirge zum Thema, die zum Teil als nicht sichtbar oder erlebbar wahrgenommen wurden. Andererseits erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit den divergierenden zeitlichen Rhythmen des Ortes, die in Brunn am Gebirge besonders stark ausgeprägt sind. Diesen Überlegungen zufolge wurde das Leitprojekt "Zeitbewusstes Zentrum" entwickelt, das die Wohnqualität erhöhen und die Menschen zueinander führen soll. Die Gruppe schlägt daher ein Zentrum direkt beim Gemeindeamt vor, in dem sich Menschen unterschiedlicher Lebensphasen zu allen Zeiten aufhalten können und wollen. Es findet eine Kombination unterschiedlicher Nutzungen statt. Folgende Funktionen könnten alle "Zeiten" (Tageszeiten, Alter, Jahreszeiten etc.) abdecken: Café, Geschäftslokale, Grünbereiche, Jobvermittlung, Koordinationsstelle der Wirtschaftsförderung, Call-Center.

Abbildung 4: "Zeitbewusstes Zentrum"

Quelle: Hrdliczka, Presetschnik, Rigele & Semlitsch 2002.

4.2.2. Brunn & Campus - gemeinsam stark

Im Rahmen des Leitbildes "Brunn & Campus - gemeinsam stark" soll versucht werden, die räumlich und auch gedanklich voneinander abgekoppelten Entwicklungen zwischen Gewerbe und Wohnen in eine Richtung zu lenken. Dies gelingt der Gruppe Amon, Klinger, Nussbaumer & Zodtl (2002) mittels geeigneter Nachnutzung der ehemaligen Industrieflächen. Diese sollen einen Übergang zwischen dem Zentrum, den Wohngebieten und dem Gewerbepark Campus 21 darstellen.

Es wird daher vorgeschlagen, auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik ein Kulturzentrum mit überregionaler Bedeutung zu errichten. Neben diversen Veranstaltungs- und Ausstellungsbereichen soll außerdem Platz für gemeinde- bzw. campusspezifische Einrichtungen geboten werden, wie zum Beispiel Einrichtungen für die Gemeindejugend oder Gastronomie für die Mitarbeiter des Campus 21. Die Barriere der Südbahn kann durch Brücken in Richtung Heeresbekleidungsanstalt überquert werden, wobei dafür ebenfalls eine Nachnutzung geplant ist: Die Gebäude sollen für Wohnbebauung adaptiert werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die denkmalgeschützte Bausubstanz gelegt.

Die neue Berechnungsvariante der Bebaubarkeit eines Grundstückes wurde bei der Neudarstellung des Bebauungs- und Flächenwidmungsplans 2003 angewandt (Hary 2003). Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob diese Formel ein wirksames Steuerungsinstrument zur Beeinflussung des Siedlungsbildes von Brunn Gebirge darstellt. Interessant wäre eine Analyse der Situation in etwa 5 bis 10 Jahren.

Die Errichtung eines Kulturzentrums auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik wurde vor allem vom Jugendgemeinderat positiv aufgenommen, der schon vor Jahren ein sog. "Doc-LX"-Studentenfest in den ungenutzten Hallen veranstalten wollte. Dies war aber aufgrund der feuerpolizeilichen Bestimmungen nicht möglich.(3) Eine Nutzung des Areals der Glasfabrik für Wohnbebauung oder Kultureinrichtungen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht möglich sein. Die Vermutung liegt nahe, dass die Fläche für die Erweiterung des Campus 21 dienen wird.(4)

Auf dem Areal der Heeresbekleidungsanstalt soll ein Sicherheitszentrum entstehen. Wohnbebauung kann sich die Gemeinde zwar prinzipiell vorstellen, dies hängt jedoch vom Grundstücksbesitzer - dem Bund - ab. Wohnbebauung für derzeitige Mitarbeiter der Heeresbekleidungsanstalt gibt es schon.(5) Weitere Wohnbebauung in Gebieten ehemaliger Industrie ist in der Wienerstraße auf dem Areal der ehemaligen Linoleumfabrik zu finden, es mangelt jedoch an einer übergeordneten Struktur (Mayer & Dastel 2004). Des Weiteren wurde ein Komitee zur Neugestaltung eines zentralen Platzes hinter dem Gemeindeamt gegründet, konkrete Pläne gibt es jedoch keine (ebenda).

Die Analyse zeigt deutlich, dass der Wunsch der Gemeinde nach innovativen Konzepten und ihrer Verwirklichung besteht. Veränderungen vollziehen sich jedoch nur sehr langsam und werden oft von Investorentätigkeit eingeholt. Die Gemeinde Brunn am Gebirge als verantwortliches Planungsorgan nimmt dabei eine zum Teil unklare Position ein; eine deutliche Entwicklungslinie ist nicht zu erkennen.

© Elisabeth Irschik (Wien)

ANMERKUNGEN

(1) Der vorliegende Beitrag wurde im Wesentlichen durch die Mitarbeit an dem Studentenprojekt "Projekt 2 - Kommunale Flächenwidmungs- und Entwicklungsplanung" am Institut für örtliche Raumplanung an der TU Wien sowie am Projekt "Struktur und Dynamik des Wohnwesens im Umland von Wien" am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht.

(2) Es ist hierbei auf eine Äußerung des Bürgermeisters Ernst Nakadal im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung zum Projekt 2 "Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung" in Brunn am Gebirge im März 2001 zu verweisen.

(3) Es ist hierbei auf ein entsprechendes Statement von Frau Skala im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung zum Projekt 2 "Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung" in Brunn am Gebirge im Juni 2001 zu verweisen.

(4) Die Basis bilden unterschiedliche Äußerungen von Vertretern des Gemeinderates im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung zum Projekt 2 "Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung" in Brunn am Gebirge im März 2002.

(5) Vgl. ein telefonisches Gespräch mit Herrn Zwölfer am 23.Oktober 2003.

LITERATUR

Amon, B., Klinger, T., Nussbaumer, C. & E. Zodtl , 2002. Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung. Brunn & Campus - gemeinsam stark. Endbericht zum Projekt 2, Technische Universität Wien.

Daschütz, P., Irschik, E., Molitor, M., Simeonova, D. & R. Vladimirova, 2001. Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung. Strukturanalyse der Bebauung. Bestandsbericht zum Projekt 2, Technische Universität Wien.

Hahn, A., Kratzer, R., Scheifflinger, M. & D. Wurtz, 2001. Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung. Historische Entwicklung Brunn am Gebirges. Bestandsbericht zum Projekt 2, Technische Universität Wien.

Hary, N., 2003. Neudarstellung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes. Verordnung. Brunn am Gebirge.

Hrdliczka, R., Presetschnik, R., Rigele, N. & E. Semlitsch, 2002. Kommunale Entwicklungs- und Flächenwidmungsplanung. Brunn zu allen Zeiten. Endbericht zum Projekt 2, Technische Universität Wien.

Leitner, T., Melzer, S., Schanz, T. & G. Zeller, 2001. Kommunale Wirtschaftspolitik. Gewerbeparks. Bestandsbericht zum Projekt 2, Technische Universität Wien.

Mayer, V. & B. Dastel, 2004. Wohnbauentwicklung und Wohnbauqualität im Umland von Wien. Ergebnisse einer Bürgermeisterbefragung (=Schriftenreihe Wohnwesen Umland Wien 1). Wien.

Sieverts, T., 1998. Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. Braunschweig.

Statistik Austria (Hg.), 2003. Volkszählung. Hauptergebnisse I - Niederösterreich. Wien.

Sektionsgruppen | Section Groups | Groupes de sections

![]() Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.

Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.