| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 15. Nr. | Juni 2004 | |

|

6.1. Standardvariationen und

Sprachauffassungen in verschiedenen Sprachkulturen | Standard

Variations and Conceptions of Language in Various Language Cultures Buch: Das Verbindende der Kulturen | Book: The Unifying Aspects of Cultures | Livre: Les points communs des cultures |

||||

Werner Zillig (Universität Innsbruck, Österreich)

Abstract

This paper chronicles two studies: on the one hand, it is a provisional analysis of the German term 'Ehre' (honor) based on a case study, and on the other hand, it is a discussion of the questions, which linguistic modeling of a culture-specific background can be given. The case study contains the results of two interviews with a young [...] woman who lives in Austria.

In the model discussion those attempts, (which are based on a culture-neutral linguistic language), will be rejected. Within the study, the uses of 'cultural scripts' (Anna Wierzbicka) are explicitly criticized. In conclusion, it is argued that we need a new two-level model in which the non-objective interpretations of the linguist are basic and essential.

|

Ich beschäftige mich mit Ethik, und als

ich im Sudan forschte, entdeckte ich, dass niemand die aktuelle

arabische Ethik beschrieben hat. Um das machen zu können,

brauchte ich arabische Worte für ethische Sachverhalte.

Ich entdeckte, dass Begriffe wie "Würde", "Ehre"

und "Stolz" eine besondere Rolle spielen. Tore Nordenstam |

Die Überlegungen, die ich hier vortrage, stammen aus einer linguistischen Lehrveranstaltung an der Universität Innsbruck im Wintersemester 2003/04. Titel dieses Seminars: >Semantik und Kulturvergleich<. Die Unterlagen und Handouts zu den weiteren Sitzungen stehen bis auf weiteres auf meiner Homepage unter http://homepage. uibk.ac.at/homepage/c608/c60873.

*

Dieser Artikel hat einen höchst eigenen Hintergrund: Ursprünglich hatte mein Vortrag und hatte die Verschriftlichung des Vortrags ein linguistisch-empirisches Zentrum in zwei Interviews mit einer jungen Frau aus einem islamischen Land. Weil mich die Frau darum gebeten hatte, hatte ich jeden Hinweis auf ihren Namen und irgendwelche Lebensumstände beiseite gelassen. Lediglich das Land wurde genannt. Die Frau hatte zunächst zugesagt, daß ich den Aufsatz unter diesen Umständen, mit dem Analyseteil, der auf die Interviews zurückging, veröffentlichen könne. Nach der Fertigstellung des Aufsatzes und nach Redaktionsschluß habe ich der Frau den fertigen Text gegeben. Am nächsten Tag bat sie mich dringend darum, daß auch die Angaben auf ihr Land und ihre Überlegungen im Hinblick auf ihre Muttersprache nicht mit aufgenommen werden sollten. Ich habe der Frau zugesagt, daß ich mich bemühen wolle, diese Streichungen noch zu erreichen. Rudolf Muhr, dem Sektionsleiter, habe ich zu danken, daß er sich dafür eingesetzt hat, daß diese Streichungen in letzter Minute möglich geworden sind.

Mit Blick auf diesen Kongreß, der dem Verbindenden zwischen den Kulturen gewidmet war, wirft diese Episode Fragen auf, die m. E. nicht versteckt werden sollten. Diese junge Frau, hat sich im übrigen - was erwähnt werden muß - nicht im mindesten kritisch gegenüber ihrem Herkunftsland geäußert. Im Gegenteil, die Tabellen, die ich stehen lassen konnte, zeigen, daß sie in vielen Aspekten die Kultur ihres Gastlandes Österreich viel negativer sieht als die ihrer Heimat. Wenn sich diese Frau so >verstecken< will, läßt das wohl nur den Schluß zu, daß die Kultur, aus der sie kommt, zumindest in ihrem Bewußtsein ein klares und radikal-umfassendes Öffentlichkeitsverbot signalisiert hat. Selbstverständlich kann man niemanden hindern, anzunehmen, daß dies ein individuelles Problem einer einzelnen übervorsichtigen Frau war und ist. Allerdings: Wer so auf die Welt sieht und so argumentiert, macht es sich wahrscheinlich doch zu einfach, und ich halte ein solches Vorgehen für unredlich. Ich glaube, daß dieses Beispiel zeigt: Es gibt kulturelle Hintergründe, die mit europäisch-nachaufklärerischen Prinzipien unvereinbar sind, und der vernünftige Dialog zwischen den Kulturen muß diese Tatsache berücksichtigen und seine Schlußfolgerungen daraus ableiten. Welches diese - auf jeden Fall nicht simpel gestrickten - Schlußfolgerungen sind, kann ich hier aus Umfangsgründen nicht ausführen.

Ich habe die gestrichenen Teile mit [...] gekennzeichnet, den Text aber im übrigen so gelassen, wie er vorher war.

Ich gehe von folgender Hauptthese aus: Zu wissen, wie ein Wort >heißt< bzw. wie es zu übersetzen ist, sagt wenig bis nichts über die Hintergründe, die sich mit diesem Wort in unterschiedlichen Kulturen verbinden. Nur wenn man um diese kulturellen Hintergründe weiß, kann man die praktischen Implikationen im Leben von Menschen verstehen und Gemeinsames wie Unterschiedliches darstellen. Diese Art der Darstellung braucht eine neue, eine kulturspezifische Semantik.

Natürlich ist es nicht so, dass die Überlegungen, um die es im folgenden gehen soll, in einem leeren Forschungsraum stehen. Ich möchte hier in zwei Abteilungen einige Stichworte aufrufen, die die Forschungstraditionen markieren, in denen wir uns bewegen, wenn wir semantische Fragen im Zusammenhang der Kulturspezifik ansprechen. Die meisten Schlüsselwörter und die Namen der Forscher, die mit diesen Schlüsselwörtern normalerweise in Verbindung gebracht werden, sind so bekannt, dass es der Regel keiner erläuternden Hinweise bedarf. In Einzelfällen, wenn ich eine dezidierte, nicht mit der geläufigen Linie übereinstimmende Auffassung vertrete, werde ich einige meiner Verweise jedoch etwas ausführlicher kommentieren.

2.1. Linguistische Stichworte

Mit Wilhelm von Humboldts >ergon-energeia<-Unterscheidung kommt eine Sicht in die Sprachphilosophie, die eine enge Verbindung von Sprache und Denken postuliert. Im deutschen Sprachraum wird dieser Gedanke emphatisch von Leo Weisgerber und seinem Schüler Helmut Gipper aufgenommen und mit den Schlagworten von der >Wortung der Welt< und der >sprachlichen Zwischenwelt< weiter ausgebaut. Im angelsächsischen Sprachraum findet sich in Entsprechung und unbeschadet der Unterschiede im Detail mit der von Edward Sapir und Benjamin L. Whorf verbundenen Auffassung eine ähnliche Überlegung. Ich stehe den Überlegungen zum >sprachlichen Relativitätsprinzip< sehr, sehr skeptisch gegenüber. Weitverbreitete Auffassungen wie die, dass etwa die Eskimos besonders viele Wörter für Schnee -natürlich: für die verschiedenen Schneesorten - haben, werden inzwischen im Internet in der Rubrik >populäre Irrtümer in der Wissenschaft< abgehandelt. Mein Hauptargument gegen die Verbindung von Sprache und Denken fasse ich immer wieder einmal in dem Hinweis zusammen, dass Karl Marx' >Kapitel<, Adolf Hitlers >Mein Kampf< und Ralf Dahrendorfs Schriften zum Liberalismus auf Deutsch geschrieben worden sind. Ich finde, dass dies ein gutes Argument ist, wenn es darum geht zu zeigen, dass man in ein und derselben Sprache extrem unterschiedliche Welt- und Wirklichkeitsinterpretationen entwickeln kann.(1)

Die Stichworte >Universalgrammatik<, >Mikro-/Makrolinguistik< und >Systemlinguistik heben Unterschiedliches hervor, das im vorliegenden Zusammenhang eine Bedeutung hat. Die universalgrammatische Grundannahme ist: Die Tatsache, dass jedes Kind, egal wo und unter welchen kulturellen Voraussetzungen es geboren wurde, in der Phase des primären Spracherwerbs, also etwa zwischen dem 1. und dem 4. Lebensjahr, in einer entsprechenden sprachlichen Umgebung prinzipiell alle natürlichen Sprachen der Welt erlernen kann, verweist auf eine hohe Ungebundenheit des menschlichen Sprachgeistes. Es muss ein angeborenes Sprachinstrumentarium in der biologischen Hardware des Geistes geben, das allen Menschen gemeinsam ist. Allerdings muss man hinzufügen: Die Schwierigkeiten, die die meisten Menschen anschließend, spätestens etwa ab dem 10. Lebensjahr haben, wenn sie eine Fremdsprache lernen sollen, verweist auch darauf, dass sich die >Muttersprachen< und dass sich auch die Varietäten der einzelnen Sprachen doch recht schnell und umfassend mit der konkreten Einzelperson verbinden.

Ein weiterer Hinweis: Die ethnomethodologischen Überlegungen von Schegloff, Sacks u.a. haben tief in die heutige Linguistik hineingewirkt. Die >Konversationsanalyse<, die wohl einflussreichste Richtung der Dialoganalyse im deutschsprachigen Raum, baut explizit auf ethnomethodologische Vorannahmen auf. Das Verstehen, das aus der sorgfältigen Annäherung an die sozialen und kulturellen Vorannahmen, die zwischen Gesprächspartnern Gültigkeit haben, erwächst, verlangt, so meinen die Vertreter der Konversationsanalyse, eine Linguistik, die keine Maßstäbe von außen an die untersuchten Gespräche heranträgt, sondern diese Maßstäbe im Sich-Einlassen auf konkrete Gesprächssituationen erst entwickelt.

Der nächste Punkt: Unter dem Label cross-cultural pragmatics versucht Anna Wierzbicka seit längerem die Bedeutungsbeschreibung bei natürlichen Sprachen in kulturunabhänging-deskriptiven und kulturell gebundenen >scripts< zu erfassen. Von diesem Forschungsansatz könnte dieser Vortrag im weiteren ganz ausschließlich handeln, so interessant und zum Widerspruch reizend sind Wierzbickas Auffassungen. Ich belasse es, weil es nachfolgend um ein anderes Thema gehen wird, bei einigen wenigen Bemerkungen: Die Frage, ob es denn eine Beschreibungssprache unabhängig von einer Kultur und deren subtilem Einfluss auf die Sprecher - wohlgemerkt: auf die Sprecher, nicht auf die Sprachen! - wirklich geben kann, ist eine sehr tiefbohrende und schwierige Angelegenheit. Ich möchte daran erinnern, dass es schon einmal recht gute Einwände gegen einen naiven Glauben dieser Art gegeben hat. Mit der durchaus herabsetzend gemeinten Bezeichnung >markerese< - meist mit >Merkmalesisch< ins Deutsche übersetzt - wurde das strukturell-semantische Konzept angegriffen, dessen Vertreten hofften, ohne eine spezifische Interpretation aus den Einzelsprachen und aus individuellen Vorannahmen heraus Bedeutungen natürlich-sprachlicher Bedeutungseinheiten erfassen von zu können. Nein, so wurde von den Merkmal-Kritikern eingewandt, auch diese fremden Zeichen und die kleinen Wörter in Kapitälchen-Schreibung müssten selbst erst eine Bedeutung bekommen, und sie bekämen sie eben aus dem im Hintergrund vorhandenen, einzelsprachlich gebundenen Verstehen.

Dabei ist recht einfach zu erklären, woher die Hingezogenheitsgefühle vieler LinguistInnen zu markeresischen Metasprachen herrühren: Die Naturwissenschaften haben vorgeführt, wie weit man es mit Beschreibungssprachen, deren Semantik sich von den natürlichen Sprachen in Richtung Formalismus entfernt hat, bringen kann. Warum also nicht die Struktur von Sprachen so kühl und klar analysieren die die Struktur von Genen? Irgendwann auf einige wenige semantische Urelemente zu stoßen, entsprechend vielleicht dem Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin der Biogenetiker, und dann noch zwei oder drei Brücken als Verbindungen, um dann alle semantischen Möglichkeiten aus der Kombinatorik heraus darstellen zu können? Für viele sicherlich ein verlockender Gedanke. Wo liegt die Fehlannahme? Nun, >sprachliche Zeichen< sind keine materiellen Elemente, sondern nebelhaft geistige Konstrukte. Konstrukte, deren Konturen immer erst durch Interpretation der zerfließenden Nebelgrenzen entstehen. Das ist jetzt arg verkürzt gesagt und wirkt dadurch sicherlich kryptisch; aber zu ausführlicheren Einlassungen fehlt an dieser Stelle die Zeit.

Und auf einen letztes linguistisches Stichwort möchte ich noch eingehen. In Innsbruck haben sich die germanistischen Linguisten für einen Forschungsschwerpunkt >Verhaltenslinguistik< entschieden. Das Programm dieses Forschungsschwerpunkts ist im Entstehen begriffen, und an Veröffentlichungen, die sich direkt auf diese neue Richtung beziehen, liegt, neben einigen programmatischen Hinweisen im Rahmen von Studienplan-Festlegungen,(2) bislang nur ein umfangreicher Aufsatz von Ortner und Sitta (2003) vor. Klar wird rasch: Verhaltenslinguistik wird gegen eine - als von den kommunikativen Problemen und Bedürfnissen der kommunizierenden Menschen zu weit entfernte - abstrakt-technizistisch auftretende Systemlinguistik gesetzt. Noch, so scheint es, fällt es, trotz bester Vorsätze, auch den Innsbruckern schwer, die Bahnen des systemlinguistisch Gewohnten zu verlassen. Es schimmert bei Ortner/Sitta (2003) jedenfalls zwischen den programmatischen Absichtserklärungen doch immer noch sehr deutlich das Raster traditioneller linguistischer Gelehrsamkeitsnachweise durch. Ich verstehe die vorliegenden Überlegungen unter anderem auch als einen, durchaus noch unsicher-tastenden Versuch, der neuen Richtung einige Aspekte hinzuzufügen.

2.2. Nicht-linguistische Stichworte

Bei den nicht-linguistischen Stichworten will ich mich noch knapper fassen als bei den vorausgehenden Hinweisen auf einschlägige linguistische Richtungen. An die Spitze der Überlegungen stellen möchte ich dabei die weit über die Sprachwissenschaft hinausweisende Frage, ob die Standards eines wissenschaftlich-westlichen Deskriptivismus nicht vielen Kulturen der Welt auch heute noch überaus fremd sind. (Wobei das >noch< eine nicht allzu gut versteckte Fortschrittskomponente enthält, die unterstellt, dass es eben doch eine Gerichtetheit der kulturellen Entwicklung, in der zwischen Kulturen, die >noch nicht so weit sind<, und anderen, die einen fortgeschrittenen nach-aufklärerischen Standpunkt bereits erreicht haben. Es fällt schwer, von solchen unterschwelligen Annahmen loszulassen, und es muss hier auch gefragt werden dürfen, ob es sinnvoll ist, von werte-setzenden Vorannahmen im Namen eines modischen >Wir lassen alle nach ihrer Kultur-Facon selig werden< wegzugehen.)

Ende der langen Vorrede dieses Abschnitts. Ich komme zur Sache. Die Frage ist, ob die Wissenschaft und das wissenschaftliche Denken nicht am Ende doch als der Kern westlicher Kultur verstanden werden muss. Als der bei weitem erfolgreichste Kulturexport der Neuzeit. Und mit dieser Frage ist eine andere verbunden: Tritt nicht die wissenschaftliche Sichtweise mit ihren kühlen Analyseformen und mit dem Postulat des Zurücknehmen des Subjektiven in eine unauflösliche und nicht zu übersehende Konkurrenz zu überkommenen nicht-westlichen Kulturen. Ist nicht der Naturwissenschaftler, der sagt, er sei voll und ganz dem naturwissenschaftlichen Weltbild verpflichtet, doch das hindere ihn nicht an Gott zu glauben, am Ende doch der westliche Mensch schlechthin, der gelernt hat, sich in einer modernen Welt mit diesem Widerspruch gelassen einzurichten? Es gibt in meiner nachfolgenden Untersuchung zum Wort >Ehre< jedenfalls deutliche Hinweise darauf, dass Kulturen mit einer starken Affinität zur lebensleitenden Konzeptualisierung von >Ehre< eine Abneigung gegen eine Verwissenschaftlichung, ja gegen wissenschaftliche Methoden schlechthin haben.

Der klassische Kulturvergleich der alten Völkerkunde, der sich ohne alle Skrupel des Ausdrucks >Primitive< bediente,(3) sah die Dinge, wenn man so will, sehr sachlich: Es gibt Gesellschaften unterschiedlicher Entwicklungsstufen. Und das Verhältnis von Mann und Frau und, wie man hinzufügen muss, die Gefahr der Beschmutzung der männlichen Ehre durch die Frau, in welchem Sinn auch immer, ist eine der Fragen die oft gestellt und beantwortet worden sind. Heute sieht die Sache freilich anders aus. Es ist ein Zeichen der Modernität und Liberalität: Der Normalbürger definiert sich neben vielem anderen über eine gewisses selbstverständliches Akzeptieren des Gedanken der multikulturellen Gesellschaft. Hin und wieder klingt leichter Spott durch, wenn die Offenheit für andere Kulturen ein wenig zu sehr betont wird. Der Volksmund, den es ja immer noch gibt, auch wenn die Bezeichnung obsolet geworden ist, er hat die schön-ironische, irgendwo zwischen Adjektiv und Nomen schwebende Abkürzung >Multi-Kulti< für dieses fröhliche Akzeptieren, ja Herbeiwünschen fremder Kulturen gefunden.

In der ernsten Welt realer Wirtschaftsbeziehungen haben die kulturellen Differenzen zwei Schlagwörter hervorgebracht: Wenn kulturelle Unterschiede dazu führen, dass geschäftliche Beziehungen nicht gedeihen oder gar nicht erst zustande kommen, dann wird flugs eine neue Lehre, die vom interkulturelles Management notwendig. Der Manager von heute - die Managerin klingt tatsächlich etwas eigenartig, oder? - die Manager männlichen und weiblichen Geschlechts müssen schon wissen, wenn sie nach Japan fahren, an welchen Unglückstagen man besser nicht versucht, mit Japanern einen Vertrag zu schließen.(4) Diese neue Management-Ausbildung findet natürlich im Zeichen der Globalisierung statt, viel gescholten und in überaus klar geschriebenen und mit viel Material unterfütterten Büchern wie denen der kanadischen Journalistin Naomi Klein dokumentiert.(5) Und es gibt da unter den ruhigeren Bürgern, die nicht zu den allfälligen Demonstrationen bei den Gipfeln der Mächtigen fahren, die Frage, ob denn die vorübergehende Ausbeutung von wirtschaftlich schwachen Ländern nicht die beste Möglichkeit ist, diese Ländern einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen. Die folgende 'frequently asked question' wird da natürlich gestellt. Und sie wird auch beantwortet:

Why do people work in sweatshops if the conditions are so bad? Aren't jobs in sweatshops better than traditional farming jobs?

People take jobs in sweatshops because working in a sweatshop is better than watching your family starve. But what sort of a choice is that? What sort of standard of human dignity does it represent? People who work in sweatshops, also known as maquilas and Export Processing Zones, frequently come from communities that used to subsist by means of communal and traditional farming methods. Free trade agreements have displaced them, or their land has been expropriated as governments have altered communal land ownership laws to make their countries more appealing to foreign investors. Without land, and without communal infrastructure to support them through difficult farming cycles, it ceases to be possible for families to sustain themselves by farming. The social fabric of the community is also torn and damaged. [...](6)

Und am Ende dieses kurzen Überblicks die Stichworte, die, orientiert an der momentanen Weltlage, eigentlich am Anfang stehen müssten: Samuel Huntington hat mit seinem aus einem Aufsatz in den 1990er Jahren ausgeweiteten Buch '>The clash of civilizations<, deutsch 'Der Kampf der Kulturen', der Nach-09/11-Diskussion vorweg eine Kennung erschrieben. Da auf Samuel Huntington im Moment in akademischen Kreisen bevorzugt verbal eingedroschen wird - wofür ihn die Verkaufszahlen seines Buches möglicherweise entschädigen; aber sicher ist das nicht - , möchte ich zumindest auf etwas hinweisen, das im Eifer der Wortgefechte so gut wie nie zur Sprache kommt: Huntington hat sein Buch explizit und unüberlesbar als den Entwurf eines möglichen Konflikt-Modells nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion deklariert. Ich habe immer ein wenig den Verdacht, dass die, die Huntingtons Buch mit hochwallenden Emotionen in Grund und Boden reden und schreiben wollen, diese Sicht der Welt in gedanklichen Modellen gar nicht als Möglichkeit zur Verfügung haben und darum den Sinn von Huntingtons Selbstrelativierung gar nicht zu sehen vermögen.

Und dann ist also noch -als durchaus eine symbolträchtige Auseinandersetzung zu verstehen - der sich hinziehende und vor allem in Frankreich in diesem Moment hochlodernde Streit um's Kopftuch muslimischer Frauen und Mädchen. Bei dem -jedenfalls - am meisten überrascht, dass linksliberale Blätter wie der SPIEGEL so explizit Stellung gegen die Kopftuch-Trägerinnen in öffentlichen Einrichtungen beziehen.

Summa summarum und ob es uns passt oder nicht: Wir sind im Moment in einer Kulturkampf-Debatte neuen Typs gefangen. Wofür das nach positiven Aspekten der Verbindung suchende Generalthema dieser Tagung ja schließlich auch ein nahes und also unübersehbares Indiz ist. Und Fallstudien im Rahmen eines linguistischen Kulturvergleichs helfen da - vielleicht - zu verstehen, wohin wir steuern.

Im folgenden geht es um eine semantische Analyse des Begriffs 'Ehre', die unter folgenden Voraussetzungen antritt: Das Alltagswissen zu 'Ehre' ist einerseits geprägt von einem relativ vagen Wissen darum, dass es in der Vergangenheit auch in Europa Ehrenhändel gegeben hat. Dass ein Mann, der in seiner Ehre verletzt worden war, den Gegner beispielsweise auf Pistolen fordern musste, vorausgesetzt der andere war satisfaktionsfähig, und dass von heute aus besehen relativ geringfügige Auseinandersetzungen auf diese Weise mit dem Tod eines der Kontrahenten, in besonders unglücklichen Fällen, wenn beide zugleich abdrückten oder zustachen gar mit dem Tod beider enden konnte.

Sodann gibt es das gegenwärtige Alltagswissen von der kulturellen Differenz in puncto >Ehre<. Dieses Wissen wird gespeist durch Medienberichte, wenn etwa davon die Rede ist, dass Bluttaten begangen wurden von Menschen auf fremden Kulturkreisen. Besonders fremdartig und überraschend wirken solche Meldungen für sicherlich dann, wenn der, über den berichtet wird -immer geht es in diesen Zusammenhängen um Männer -, lange in einem zentraleuropäischen Land gelebt hat, vielleicht sogar da geboren ist, aber dennoch einen Mord, den er begangen hat, gegenüber Polizei und Richter als schicksalhaft bestimmte Tat darstellt: Er musste morden, weil seine Ehre oder die Ehre seiner Familie sonst beschmutzt geblieben wäre.

Es stellt sich sodann die Frage, mit welchem linguistischen Instrumentarium ein Begriff wie >Ehre< und dann auch: wie später weitere zentrale Begriffe analysiert werden können, nachdem ein passend scheinender und vorhandener Ansatz wie der von Anna Wierzbicka aus den oben skizzierten Gründen nicht übernommen wird. Am Anfang meiner Untersuchung stand die Idee, eine Mischung aus formalen Konzepten, die man als abgewandelte Technik des >semantischen Differentials< bezeichnen kann, und freie, informelle Gesprächskonzepte verbinden sollte. Das letzter unter dem Leitsatz: >Wir sollten nicht immer nur über die >fremde Kultur< reden, wir sollten mit den Fremden reden!< Das Gespräch sollte seine eigene Kraft entfalten. Wir haben die Möglichkeit, andere zu verstehen. Voraussetzung ist die lebendige Kommunikation. Sucht man nach Parallelen für derartiges Forschen in der Vergangenheit, so ist, was den Verstehensansatz betrifft, sicherlich die Ethnomethodologie zu nennen. Daneben ist es sicherlich fruchtbar sich an die Forschungen von Erving Goffman zu erinnern. Vielleicht gelingt es ja, die Überlegungen Goffmans so zu interpretieren, dass das Theater-Spielen der Menschen nicht zuletzt von den Autoren >Tradition< und >Kultur< bestimmt wird.

Seit dem Vortrag in Wien sind einige Wochen vergangen. Um hier ein Zwischenergebnis der noch laufenden Analysen zu referieren: Die Studierenden wie auch ich sind von dem formalen Differential-Ansatz schnell abgerückt, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dieses Vorgehen als befremdlich und schwer zu verstehen gekennzeichnet haben. Hier wird allerdings dieser Ansatz noch in einem knappen formalen Teil vorgestellt. Einerseits, weil diese Interviews zum Thema >Ehre<, die ich mit einer jungen [...] Frau geführt habe, dieses Instrumentarium noch mit benutzt haben; auf der anderen Seite kann nur deutlich werden, warum dieses Vorgehen von den Interviewten abgelehnt wird, wenn vorgeführt wird, was beabsichtigt war.

4.1 >Ehre< in [...] heute - Interview 1

Was die Analyse des Begriffs >Ehre< angeht, so habe ich wie erwähnt zwei Interviews mit einer jungen Frau aus [...] geführt. Nachdem sie darum gebeten hatte, habe ich ihr absolute Anonymität zugesichert. Ich habe nicht nach den speziellen Gründen geforscht, die für diese Frau hinter diesem Wunsch standen. Der Eindruck aus den Interviews legt nahe, dass es nicht Unsicherheit oder Schüchternheit war, die den Wunsch bestimmten, vollkommen unbekannt und unerkennbar zu bleiben. (Vgl. dazu aber auch oben, 0. Vorbemerkungen.)

In einem kurzen Vorgespräch hatte ich meiner Interviewpartnerin gesagt, dass es nicht in erster Linie um ihre, der Interviewten persönliche Einstellung geht; sie solle sich vielmehr bemühen, Auskunft über die wahrscheinliche Einstellung ihrer Landsleute zu geben. Dass da ein persönlicher Filter immer mit im Spiel sei und es also prinzipiell keine objektive Darstellung geben könne, habe ich als gegeben vorausgesetzt und auch so eingeführt.

[...] Ich habe sodann gefragt, wie sie die Sicht von [...] und [...] auf Europa und speziell auf Österreich einschätze. Meine Interviewpartnerin meinte, einerseits würden die Menschen in Europa von ihren Landsleuten sicherlich als >lockerer< eingestuft, auf der anderen Seite aber sei es schon so, dass ein gewisses Maß an Verachtung mitschwinge, wenn man von dem Menschen in Europa spreche, weil unterstellt würde, die Menschen hier Menschen hätten kein wirkliches und echtes Ehrgefühl.

Weiterhin gelte: Ehre und Familie sehr eng miteinander verbunden und aufeinander bezogen. Natürlich sei ein gravierender Unterschied zwischen [...] und Europa, dass in [...] das offen deklarierte Zusammenleben von Unverheirateten nicht denkbar sei und nicht geduldet würde. Eine Frau, die außerhalb einer gültigen Ehe mit einem Mann schläft -sei es nur ein einziges Mal -, gelte in [...] als Prostituierte und bringt große Schande über die Familie. Sie >entehrt< die ganze Familie.

Auf die Frage, wie dieser Ehrverlust konkret gesühnt würde, hat die Interviewte angegeben, das könne durch ein öffentliches Verfahren, also vor Gericht geschehen, es könne aber auch zu >privaten Maßnahmen< der Familie kommen.

Im Umfeld dieser Feststellung hat die junge Frau noch angegeben, dass das Verheiratetsein für Männer wie für Frauen sehr wichtig sei, und dass die Heirat wichtiger sei als die religiöse Zugehörigkeit. Heirate eine [...] Frau z. B. einen Österreicher, so könne das für die Familie der Frau durchaus einen Prestigegewinn bedeuten; es werde dann im Bekannten- und Familienkreis gesagt, der Österreicher sei Muslim geworden; das werde jedoch nicht überprüft und nicht so wichtig genommen. Noch einmal betonte die Interviewte, dass eine sexuelle Beziehung zwischen Personen, die nicht verheiratet seien, das Leben der Individuen zerstöre und das Ansehen der Familie schädige. Es komme recht oft zum Selbstmord von Frauen, die sich auf einen Mann >eingelassen< hätten, wenn der Mann die Frau nicht heirate. Es gebe dem entsprechend eine strikte Überprüfung, ob eine Frau Jungfrau ist, vor der Hochzeit. Wenn eine Frau nicht mehr Jungfrau sei, sei der einzige Weg, einer Verurteilung zu entgehen, der chirurgische Eingriff, der die physische Unberührtheit der Frau wiederherstelle.

4.2 >Ehre< in [...] heute - Interview 2

Auch auf das zweite Interview hatte sich die Interviewte, ohne dazu aufgefordert zu sein, offenbar vorbereitet. Sie gab zunächst den Hinweis, dass es in den Tagen zuvor in der Sendung eines deutschen Fernsehsenders über das Leben von muslimischen Frauen, die Ehre der Familie und die aus Ehrverletzungen resultierenden Bluttaten gegeben habe.

[...] Immer wieder werden Musliminnen in Deutschland Opfer streng ausgelegter Glaubenstraditionen. Verstoßen die Frauen aus Liebe gegen diese Regeln, verletzen sie damit nicht selten die Ehre ihrer Familie. So auch Leila, eine Jesidin. Die junge Frau befindet sich seit sechs Jahren auf der Flucht vor ihrer eigenen Familie. Der Clan hat mit Mord gedroht, weil Leilas Freund ein Nicht-Jeside ist. Die Religion verbietet Beziehungen zu Andersgläubigen. Dieses Verbot durchzusetzen ist eine Frage der Ehre. Die wollte auch Nezir B. verteidigen, als er seinen Cousin tötete - aus Blutrache. Zu der fühlte er sich verpflichtet, obwohl er die strengen Glaubensregeln seiner Familie abgelegt hatte und kurz vor dem Abschluss seines Lehrerstudiums stand. Jetzt sitzt er elf Jahre wegen Mordes ab.

Die Interviewte kam hierauf auf die überaus strengen Verhältnisse bei [...] zu sprechen, die, was die >Ehre< anginge, noch strenger seien als die übrigen Mitglieder der [...] Gesellschaft. Auch seien, was die großen muslimischen Glaubensrichtungen angehe, die Sunniten strenger als Schiiten. Es komme ja, wie bekannt sei, auch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den islamischen Glaubensrichtungen, beim Hadsch, der Pilgerreise nach Mekka.

Das Leben in Österreich unterscheidet sich vom Leben in meinem Herkunftsland ...

0 = überhaupt nicht ... 5 = sehr stark (Bitte ankreuzen!)im Bereich ... 0 1 2 3 4 5 Chancen zum Geldverdienen x Ehe x Ehre x Familie x Freundschaft (nicht-erotisch) x Gastfreundschaft x Kindererziehung x politische Freiheit --- --- --- --- --- --- Recht --- --- --- --- --- --- Religion x Sexualität x Wichtigkeit von Geld und Besitz x

Sodann standen bei diesem zweiten Interview die Antworten auf formalisierte Fragen auf dem Programm. Die erste Frage-Antwort-Gruppe war durch einen Fragebogen vorgegeben, der unten wiedergegeben ist. Die Antworten wurden beim Interview direkt angekreuzt.

Das Leben in Österreich finde ich im Bereich [...] schlechter/besser als in meinem Herkunftsland.

<=== schlechter [ ] besser ===>-3 -2 -1 ... im Bereich ... +1 +2 +3 Chancen zum Geldverdienen x x Ehe (1) x Ehre x Familie x Freundschaft (nicht-erotisch) x Gastfreundschaft Kindererziehung (2) x --- --- --- politische Freiheit --- --- --- --- --- --- Recht --- --- --- x Religion (3) x Sexualität (4) x Wichtigkeit von Geld und Besitz (5)

Bei den Zeilen >politische Freiheit< und >Recht< zögerte die Interviewte; ich habe daraufhin bemerkt, dass es ihr, der Interviewten, selbstverständlich freistünde, auf eine Frage nicht zu antworten. Ich hatte den Eindruck, dass meine Interview-Partnerin dankbar für diese Möglichkeit war. Sie hat diese Fragen also nicht behandelt. Die Antworten wurden im Gespräch jeweils kurz problematisiert und kommentiert. Die Kommentare werden im folgenden jeweils knapp wiedergegeben. Der Verweis auf die Stelle in der Tabelle erfolgt durch die entsprechende Zahl.

Zum Schluss habe ich mich mit der Interviewten noch über zwei Fragen unterhalten. Die erste: "Was war der größte Kulturschock bei der Ankunft?"

Hier antwortete meinte Interview-Partnerin, dass die Familienbande nach dem Gefühl von [...] in Österreich und in anderen europäischen Staaten so gut wie gar nicht existieren. In [...] sei eine Loslösung von der Familie in der Form, wie man sie in Europa vorfinde, undenkbar. Auch stünden Freunde, oder: Menschen die sich als befreundet verstünden viel distanzierter gegenüber als in [...]. Ein Beispiel sei für sie da immer, dass man erleben könne, wie Freund und Freundin im Restaurant getrennt zahlten.

Auf die Nachfrage, ob sie diesen >Kulturschock< inzwischen überwunden habe, antwortete die junge Frau: Es sei sicherlich ein Gewöhnungseffekt eingetreten; die Verwunderung und das Gefühl des Befremdet-seins sei aber nach wie vor vorhanden.

Die zweite Frage zielte noch einmal auf den Begriff >Ehre<. Es ging darum, wie sie, die Interviewte, den heutigen Ehrbegriff in Österreich fände.

Die Antwort hier: Nach [...] Maßstäben spiele die Ehre in er österreichischen Gesellschaft so gut wie keine Rolle. Diese Tatsache werde von [...] und [...] durchweg negativ gesehen.

Betrachtet man die Ergebnisse der Interviews, so sind zwei Gruppen von Antworten zu unterscheiden. Im einen Fall entsprechen die Antworten dem, was aus den Medien über das Land und die sozialen Verhältnisse bekannt ist. Die Antworten sind hier mehr oder weniger nur eine Absicherung des bestehenden Wissens. Selbstverständlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass in anderen Fallstudien hier andere Ergebnisse zustande kommen. Die Kernaussage, dass nämlich der Begriff >Ehre< in [...] eine weit größere Bedeutung hat als in Österreich, wird kaum jemanden überraschen.

Die zweite Gruppe von Antworten wird, naheliegenderweise, dann von den Aussagen gebildet, bei denen die Inhalte überraschen. Hier wird man oft sagen können, dass sich die Medien mit den Punkten, mit denen Überraschendes zutage tritt, gar nicht und nur selten beschäftigen. Das Erstaunlichste bei diesen Interviews war sicherlich: >die heimischen Verhältnisse< in [...] werden von der interviewten jungen Frau durchweg als besser eingeschätzt als die in Österreich. Dabei muss betont werden, dass ich niemals den Eindruck hatte, dass die Interviewte mit ihren Antworten einen Kotau vor dem großen Bruder >Staat< in ihrer Heimat machte. Die Antworten wirkten ehrlich und überzeugend. Was die >überraschenden Antworten< anbelangt, so wird sicherlich viele erstaunen, dass die Frau, die in dieser Fallstudie Rede und Antwort stand, eine doch sehr große Fremdheit zwischen ihrer Heimat und Österreich sah und dass sie Verhältnisse - von zwei Ausnahmen abgesehen, wo die Unterschiede aber nicht sehr groß waren - in ihrem Herkunftsland als durchweg besser einschätzte.

Dieser Befund ruft nach einer Interpretation. Diese kann in zwei Richtungen gehen. Bei der einen Richtung wird unterstellt, dass, trotz subjektiver Aufrichtigkeit der Antworten, ein großer Block aus Unbewusstem bleibe. Viele werden argumentieren: Es zeige die Tatsache, dass diese Frau in Österreich und nicht in [...] lebt, dass die Güterabwägung in der Summe für sie ja für Österreich gesprochen habe. Hochschulen, die sie hätte besuchen können, gebe es ja auch in [...]. Unterschwellig siedelt diese Auffassung natürlich immer in der Nähe rechtskonservativer Standpunkte, als die Gekränktheit, die sich mit Äußerungen der Art >Warum ist sie dann nicht zu Hause geblieben, wenn dort alles besser ist?< Luft macht. Sieht man einmal davon ab, dass man Deutsch natürlich besser in einem deutschsprachigen Land lernt und vervollkommnet, bleiben auf den ersten Blick wenig Argumente gegen diese Sicht.

Die zweite Interpretationsrichtung ist weitaus komplizierter angelegt. Angesichts des hier nur begrenzt zur Verfügung stehenden Raums extrem vereinfacht dargestellt: Es besteht möglicherweise ein ebenso starkes wie naheliegendes Bedürfnis bei Gaststudierenden wie bei Asylsuchenden und Einwanderern, die eigene kulturelle Identität nicht aufzugeben und dennoch Vorteile des Alltags, die in der Heimat nicht vorhanden sind, zu nutzen. Auch wenn hier viele Multi-Kultur-Kritiker sagen werden, das sei eben die Haltung des >Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass<, die gegen jede Form der multikulturellen Gesellschaft spreche - ausdiskutiert und sachlich begründet ist diese emotionsgeladene Haltung damit natürlich längst nicht. Im Zweifelsfall wird man so weit gehen müssen, dass man fragt, ob jene Libertinage und in vielen Fällen ja auch: Promiskuität, die Vertreter westlicher Standpunkte als das Non-plus-Ultra an bürgerlicher Freiheit ausgeben, wirklich ein auf Dauer haltbarer gesellschaftlicher Grund ist, auf den sich eine zukünftige Ordnung aufbauen lässt.

Wenn es nun darum geht, mit welcher Methode man die kulturvergleichenden Analysen von zentralen Begriffen wie >Ehre< oder auch >Gerechtigkeit< linguistisch dokumentieren kann, so sind wir in der erwähnten Lehrveranstaltung bei diesem Vorgehen geblieben: Es wird ein semantischer Kern eines Begriffs herausgearbeitet und schematisiert dargestellt, der die invarianten Bedeutungselemente des jeweiligen Begriffs enthält. Die Grundthese ist dabei, dass dieser semantische Kern invariant ist, ein universelles Gebilde anthropologisch vorgegebener Universalien gleichsam. Diese Elemente des semantischen Kerns müssen sodann mit den Ergebnissen von Fallstudien, die aus freien Interviews bestehen, abgeglichen werden. Dabei kann es sich erweisen, dass die eine Kultur Einzelelemente sehr hervorhebt und in einer bestimmten Weise konkret interpretiert, während eine andere diese Elemente bis hin zum Unsichtbarwerden abschwächt. Abschließend soll am Beispiel der Begriffe >Kultur< und >Ehre< geprüft werden, was dies in der Konkretisierung bedeutet.

6.1. Kultur

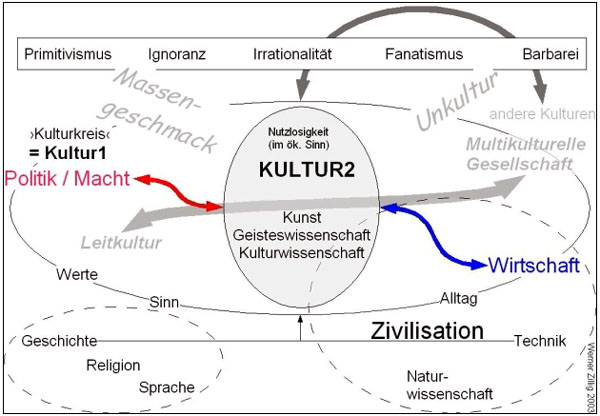

Die folgenden Schemata sind nicht als exakte Schaltpläne einer begrifflichen Bedeutung zu verstehen, sondern als Visualisierungen, die es ermöglichen, begriffliche Zusammenhänge schnell zu überblicken und zu diskutieren. Vollkommen offen deutbar sind diese Schematisierungen nicht, und sie sind so gesehen auch nicht >semantische Mandalas<, als die ich sie manchmal, nicht ganz erst gemeint, einführe.

Die vorliegende Darstellung des Begriffs >Kultur< hebt hervor -diese Sicht hat sich bei mir erst im Laufe des Veranstaltungsablaufs entwickelt -, dass wir von zwei gesonderten Kultur-Begriffen ausgehen sollten. >Kultur1< entspricht dabei in etwa dem, was die alte >Kulturkreis-Lehre< versucht hat einzufangen: Es gibt Kulturen, die sich, bei allen nationalen Unterschieden im Detail, durch eine aus einer gemeinsamen Geschichte, Religion und durch einen eingespielten Sprachkontakt, nicht durch eine gemeinsam Einzelsprache, ein Gemeinsames aufgebaut haben. Das Gemeinsame besteht in Werthaltungen und Sinngebungen und einer auf diese Werthaltungen aufbauenden vergleichbaren Gestaltung des Alltags. Dagegen grenzt sich die >Kultur2< ab, die aus dem besteht, was die Feuilletons füllt: aus Literatur, Musik, bildender Kunst und deren Kommentierung und Systematisierung durch die Kultur- und Geisteswissenschaften.

Diese Kultur2 steht traditionell in einem Spannungsverhältnis zum ökonomischen Komplex einer Gesellschaft, weil sie im Rahmen einer dezidierten ökonomischen Nutzlosigkeit Sinnstiftung betreibt. Da Kultur2 nur dort entstehen kann, wo eine zumindest minimale ökonomische und politische Verwaltung die wirtschaftlichen Grundlagen sichert, kommt es an diesem Punkt immer wieder zu Konflikten. Es geht dann um Intendanten-Posten und Stardirigenten und -sänger, um CD-Verkaufszahlen und Bilder-Versteigerungen durch Auktionshäuser.

Ein winziger Exkurs: Gegenwärtig erleben wir, zumindest in Österreich und in den angrenzenden Staaten, den wuchtig vorgetragenen Versuch von Politik und Kommerz, den Kultur2-Komplex als einen normalen politisch-ökonomischen Teil des gesellschaftlichen Ganzen neu zu gründen. Dieser Versuch wird von Menschen mit Politmanager-Qualitäten gesteuert, deren Sensibilität nicht ausreicht, zu begreifen, dass die alte Sinngebung gerade darin bestand, dass etwa der erfolgreiche Kaufmann von sich selbst ironisch sagen konnte: >Ich bin ja nur ein Koofmich<, um sich dann der Oper oder einem Roman tatsächlich mit einer gewissen Haltung der Demut und Erwartung zu nähern, in der Überzeugung: Hier entsteht Sinn, der dem ökonomisch-politischen Urteilen entzogen ist.

Das Schema weist nun weiterhin aus, dass gemäß den Unterscheidungen im Deutschen die >Zivilisation< den technisch-wirtschaftlichen Komplex umfasst, der in großem Umfang das alltägliche Leben bestimmt: Hier wird der Straßenverkehr organisiert, und die Technik ermöglicht die Distribution von Lebensmitteln und das Angebot von Dienstleistungen vor dem Hintergrund einer funktionierenden Infrastruktur. (Die Vorbemerkungen, die der Übersetzer von Huntingtons >The clash of civilizations< machte, um zu begründen, dass der deutsche Titel des Buches eben heißen müsse >Der Kampf der Kulturen<, zeigt, dass im Englischen die sprachlichen Verhältnisse anders liegen.)

Die Kultur1 und, weil von der Kultur1 abhängig und in ihr eingeschlossen, notwendig auch die Kultur2 sind bedroht durch zwei Phänomene: durch den Massengeschmack und die >Unkultur<, die die Kulturen 1 und 2 von innen her bedrohen. Wenn Verkaufsstatistiken und Einschaltquoten-Messungen allein noch den Wert eines >Events< bestimmen und also Kennerschaft und Differenziertheit des Denkens und Empfindens mit einem brachialen nur-ökonomischem Sachverstand niedergebügelt werden, dann wird auf diese Weise vor aller Augen und doch klammheimlich ein alter Konsens der westlichen Kultur zerstört.

Und schließlich wurde und wird die Kultur bedroht durch jene Größen, die, begrifflich gefasst, in der Leiste am oberen Rand der Schematisierung aufgeführt sind. >Primitivismus< und >Ignoranz< sind dabei dem Massengeschmack zugeordnet, >Fanatismus< und >Barbarei< dem Negationsbegriff der Unkultur. Zwischen beiden Zonen steht die >Irrationalität< als jener Bereich, in dem nicht mehr der Versuch zählt, durch Argumente im Rahmen einer >Gesprächskultur< Meinungen und Gedanken auszutauschen und Lösungen zu finden. Die Irrationalität setzt wuchtig die Verbindung von faktischer Macht und aggressiver Emotionalität ein, um Entscheidungen zu erzwingen, die Menschen auf sachlich-diskursivem Weg nicht vermittelbar sind.

Kultur2 steht, wird der Begriff konservativ interpretiert, in einem Gegensatz zu Sphäre des ökonomischen Erfolgs und der staatlichen und sonstigen Machtstrukturen. Kultur1 wird getragen von historischen, religiösen und sprachlichen Voraussetzungen, und innerhalb von Kultur1 entsteht heute der Gegensatz von Leitkultur-Forderungen und der Hoffnung, dass eine multi-kulturelle Gesellschaft möglich sei. Die Kultur1 steht in Verbindung zu anderen Kulturen des Typs 1, wobei diese anderen Kulturen die Quelle sind, aus denen die multi-kulturelle Gesellschaft die Anregungen und Eigenheiten bezieht, die ihre neue Zusammensetzung bestimmen.

6.2 Ehre

Bei der Analyse des Begriffs 'Ehre' muss es nun darum gehen, die Struktur dieses Begriffs mit den Befunden aus den Interviews zu verbinden und die so gefüllte Struktur zu interpretieren. Zunächst zur Strukturanalyse: das Bestimmende des Begriffs 'Ehre' liegt darin, dass, vor dem Hintergrund von Tradition und, wo diese eine Rolle spielt, auch der Religion, das Individuum sich in öffentlicher Kontrolle befindet. Es ist dies die Kontrolle, der sich das Individuum unterwirft, und die, internalisiert, auch wirksam wird, wenn gar keine faktische Kontrolle stattfindet. Das auch im deutschen Sprachraum früher allgegenwärtige "Was sollen denn die Leute dazu sagen, wenn du..." markiert eine Grenzlinie, außerhalb derer soziales Leben nicht mehr möglich ist. Verliert jemand seine Ehre, durch einen Angriff auf die Ehre, der nicht gesühnt worden ist, durch ein die Familie oder Sippe entehrendes Fehlverhalten eines Verwandten oder durch eigene Schuld, so kann nur die durch Tradition und Ritus vorgesehene Sühne die Existenz im sozialen Raum retten. Der Verlust des rigorosen Ehrbegriffs und der in Stufen immer archaischeren Sühneformen hat in weiten Teilen Europas tatsächlich dazu geführt, dass das Konzept der 'Ehre' lediglich noch als ein veralteter und ausgebleichter Entwurf gesehen wird. Was nicht ausschließt, dass es Regionen und subkulturelle Verbindungen gibt, in denen der alte, klar konturierte Ehr-Begriff noch immer existiert und seine Wirkung entfaltet.

Und in Einzelfällen kommt es zu erstaunlichen Zusammentreffen des alten und des neuen Konzepts. Wie etwa an jenem 25. November 1970 als Yukio Mishima in einer Ansprache japanische Soldaten einer Garnison zur Rückkehr zu den alten Werten aufrief, von den jungen Soldaten aber nur ausgelacht wurde. Mishimas anschließender Selbstmord zeigt den traditionellen japanischen Ehrbegriff wie im Gegenlicht der Moderne: als ein bis heute viele Menschen in Japan wie in den westlichen Ländern faszinierendes Kuriosum, das der Dichter vorher in einer literarischen Vorlage durchgespielt hatte.(7)

Betrachten wir nun die Antworten der [...] Frau, so zeigt sich, dass in ihren Augen in allen aufgeführten Wertebereiche - der Zivilcourage, der militärischen Tapferkeit, den Gesetzen und Bräuchen, die dem Sexualleben enge Grenzen setzen, dem Familienbanden und der sittlichen Lebensführung - in Österreich und natürlich auch in den mit Österreich vergleichbaren Ländern an die Stelle der notwendigen, die Ehre rettenden Überwachung ein dehnbares Band des 'Halbwegs-anständig-Seins' getreten ist. Ein Band, das in ihren Augen die Personen in der Gesellschaft, in der sie jetzt lebt, nicht davor schützt, als latent Ehrlose durch das Leben zu gehen. Es ist dies eine wahrscheinlich viel brisantere Haltung im Bewusstsein vieler 'Fremder' als es sich die Mehrzahl der Einheimischen vorzustellen vermag. Die 'Ehre', wie sie in der folgenden BILD-Meldung zum Ausdruck kommt, muss für jene, die aus Kulturen mit hart konturiertem Ehrbegriff kommen, wie eine blasphemische Karikatur aussehen.

Der schmutzige Rosenkrieg mit seiner Ehefrau Monika - er droht den kleinen Mann aus Korschenbroich zu zerreißen. "Ich bin fassungslos und erschüttert", sagte Vogts, als ihn BILD mit den öffentlichen Vorwürfen seiner Frau konfrontierte. In "Bunte" hatte Monika geklagt, dass die Deckung ihrer Kreditkarte nicht mehr für einen Flug nach Deutschland reiche. Für Vogts sind die Vorwürfe "erstunken und erlogen". Sein Münchner Anwalt Dierk Burger zu BILD: "Es gab einen Konsens. Der ist von Frau Vogts gebrochen werden. Das ist sehr bedauerlich. Aber Herr Vogts wird nicht weiter Öl ins Feuer gießen, denn es geht ihm nur um das Wohl seines Sohnes Justin." Mit diesem Schweigen kämpft er um seine Ehre. Und droht so zum Spielball seiner Ehefrau zu werden. (8)

Ein Mann, immerhin ein ehemaliger deutscher Fußball-Bundestrainer, der von seiner Frau öffentlich vorgeführt wird und mit 'Schweigen' um seine Ehre kämpft, ist für viele Männer - und Frauen - aus den Ländern des Nahen und des Mittleren Ostens sicherlich ein fatales Zerrbild eines Mannes, der seine Ehre verteidigt. Die neue Form der Erhaltung der westlich blassen Ehre, die Konfliktvermeidung in der Form des geordneten Rückzugs und des Beziehungsabbruchs ist mit Kulturen, die die Überlegenheit des Mannes auch an dessen viriler Kampfkraft messen, notwendig eine lächerliche und nicht nachvollziehbare Art, das Gesicht zu wahren.

Eine Bemerkung noch: Die Studierenden des erwähnten Seminars haben mit ihren Interview-PartnerInnen in den ersten Wochen des Semesters ebenfalls über die Bedeutung des Begriffs der 'Ehre' in ihren Heimatländern bzw. Muttersprachen gesprochen. Die Summe der Antworten und der Vergleich zwischen den verschiedenen Personen und Ländern kann hier nicht gegeben werden. Lediglich ein Interview, das eine österreichische Studentin mit ihrer 25jährigen bulgarischen Freundin geführt hat, soll noch ein Beispiel sein. Die Frau aus Bulgarien gab an, dass sie "den Ehrbegriff in Österreich ganz in Ordnung" findet, und sie sagt, dass "Ehre" in Bulgarien fast dieselbe Bedeutung habe wie in Österreich. Sie meint dann, dass "Ehre" Menschliches sei und fast zu den philosophischer Begriffen gehöre. Und sie sagt schließlich, dass in ihrem Herkunftsland 'Ehre' immer in einem Atemzug mit 'Würde' genannt werde.

Diese Feststellungen können und sollen nicht angezweifelt werden. Sie verweisen vielmehr auf etwas, was im Rahmen der linguistischen Modellerstellung noch zu tun bleibt. Wie können wir, so bleibt zu fragen, die feinen und sehr feinen Unterschiede im Gebrauch der Begriffe ohne messende Methoden so feststellen, dass auch die Variabilität des Verstehens und der Bedeutung zwischen Sprechern aus nahe verwandten Kulturen und sogar zwischen SprecherInnen ein und derselben Sprache darstellbar wird. Im Moment ist hier kein anderer Weg zu sehen als der Interpretation dessen, was im Gespräch geäußert wird. Vom Standpunkt eines auf exakte Bedeutungsdifferenzierung zielenden Bedeutungsmodells ist das sicherlich kein befriedigendes Ergebnis. Wobei wir allerdings der Wahrheit die Ehre geben sollten: Wie überhaupt eine näherungsweise genaue Bedeutungsdarstellung modelliert werden kann, die die Wort- und Ausdrucks-Verwendungsunterschiede bei SprecherInnen mit unterschiedlichen persönlichen Voraussetzungen erfasst, muss noch diskutiert werden. Ich selbst neige dazu, über eine Erweiterung des Begriffs der >referentiellen Schärfe< zu Modellen zu kommen.

>Erweiterung< meint in diesem Zusammenhang Folgendes: Ein nicht-erweitertes Modell wäre im vorliegenden Zusammenhang eines, bei dem SprecherInnen konkret beschriebenen Situationen konfrontiert werden und auf einer Skala angeben müssen, wie sehr eine Aussage zutrifft. Beispiel: "Stell dir vor, du hast eine Schwester, die 23 Jahre alt ist und mit einem 25jährigen anständigen jungen Mann zusammen eine Wohnung nehmen will. Die beiden sind nicht verheiratet. In welchem Grad wird dadurch a) die Schwester, b) du selbst, c) die ganze Familie entehrt." Natürlich müssten weitere Fälle dieser Art - Fälle, die allesamt mit >Ehre< in Zusammenhang gebracht werden können und die im vorliegenden Fall von der jungen [...] selbst angeführt worden sind - aufgeführt werden (militärische Tapferkeit, Zivilcourage, ordentliche, nicht-kriminelle oder asoziale Lebensführung, strenge Einhaltung sexueller Normen, usw.). Ein erweitertes Modell ist dann gegeben, wenn es die InterviewerInnen sind, die unter Abwägung aller für sie erkennbaren Umstände und Einstellungen des/der Interviewten die Angaben machen, also auf einer Skala die Werte festlegen, die ihr(e) Gesprächspartner(in) ankreuzen würde, wenn sie sich auf das Verfahren einlassen würde. Auf diese Weise wird zwar ein indirekter Weg der Datenerhebung beschritten; es ist dieser Weg aber wahrscheinlich weitaus besser als jener, bei dem Menschen, die solchen bedeutungsmessenden Verfahren misstrauisch gegenüberstehen, mehr oder weniger gegen ihren Willen zu Antworten gedrängt werden. Im Moment ist nicht klar zu sehen, wie dieser Ansatz weiter verbessert werden könnte. Wobei zu sagen bleibt, dass nach noch nicht einem halben Jahr des Forschens wohl noch nicht sehr viel mehr erwartet werden sollte.

Ich fasse hier die Überlegungen aus dieser Analyse des Begriffs >Ehre< einmal in sieben Thesen verallgemeinernd zusammen.

© Werner Zillig (Universität Innsbruck, Österreich)

ANMERKUNGEN

(1) Im einzelnen dargestellt und in einen historischen Begründungszusammenhang gerückt habe ich diese Überlegungen in Zillig 2003, S. 31ff.

(2) Vgl. dazu auch <http://www2.uibk.ac.at/germanistik/linguistik/verhaltenslinguistik.html>

(3) Es sind durchaus klangvolle Namen, die sich der primitiven Gesellschaften annahmen. Vgl. etwa Mead (1985).

(4) Und es finden sich dazu durchaus so ernsthafte wie gut geschriebene Untersuchungen wie die von Florian Coulmas (2000).

(5) Naomi Kleins Buch 'No Logo' hat einer ganzen Bewegung das Label gestiftet und viele Nachfolge-Forschungen angeregt.

(6) Vgl. <http://www.uweb.ucsb.edu/~ralaniz/website/Globalization_FAQ.html>

(7) Mishima, Yukio (1987): Patriotismus. Berlin: Alexander Verlag.

(8) BILD vom 17.10.2003. Hier nach <http://www.bild.t-online.de/BTO/sport/aktuell/2003/10/17/berti/vogts__berti__ehe.html.>

BIBLIOGRAFIE

Coulmas, Florian (2000): Japanische Zeiten. Kleine Ethnologie der Vergänglichkeit. München: Kindler.

Mead, Margaret (1985): Das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt. Dt. Übers. von Arnim Holler. Mit einem Nachwort von Imogen Seger. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Ortner, Hanspeter/Sitta, Horst (2003): Was ist der Gegenstand der Sprachwissenschaft? In: Verhaltenslinguistik. Tagungsband zum Kongress "Wissenschaftstheoretische Perspektiven einer künftigen Linguistik". Hg. von Angelika Linke u.a. Tübingen: Niemeyer. S.

Zillig, Werner (2003): Natürliche Sprachen und kommunikative Normen. Tübingen: Narr.

Sektionsgruppen | Section Groups | Groupes de sections

![]() Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.

Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.

For quotation purposes:

Werner Zillig (Universität Innsbruck, Österreich): 'Ehre'.

Über die kulturspezifischen Hintergrundannahmen eines zentralen

Begriffs.. In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.

No. 15/2003. WWW: http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/zillig15.htm