Badra DJABBOUR

Laboratoire Traduction et Méthodologie/TRADTEC, Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed – Algérie

Zusammenfassung: Die Mehrsprachigkeit wird in der Fachliteratur als individuelle und kollektive ( soziale ) Mehrsprachigkeit klassifiziert. Individuell wenn sich die Mehrsprachigkeit auf einzelne Person bezieht und kollektive Mehrsprachigkeit bezieht sich auf eine ganze Gemeinschaft. Die Beherrschung von mehreren Sprachen bedeutet nicht nur die Beherrschung von Fremdsprachen, sondern auch Muttersprachen und Dialekten. Hier unterscheidet man zwischen äußerer und innerer Mehrsprachigkeit, die Sprachvarietäten enthält z. B. Fachsprache, Jugendsprache und Werbesprache…ect. Ist die Werbung als ein Bestandteil der menschlichen Kommunikation, braucht man ein kommunikativer Prozess, um mehr Beeinflussung auf Menschen zu gewinnen, nämlich die Übermittlung einer Nachricht zwischen einem Sender (dem werbenden Anbieter) und einem Empfänger (dem umworbenen Verbraucher). Die Globalisierung beeinflusst die Werbung sehr stark, in diesem Zusammenhang spricht man von der Interkulturalität der Werbung. In vielen Ländern könnten manche Produkte mit derselben Anzeige präsentiert werden. Sie orientieren mit mehreren Sprachen mehreren Zielgruppen und gelten als gutes Beispiel für die Sprachvariation.

Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit, innere und äußere Mehrsprachigkeit, Sprachvarietät, Werbesprache, sprachliche Variation.

Résumé: Le multilinguisme est classé en multilinguisme individuel et collectif (social). Individuel lorsqu’il s’agit du plurilinguisme chez une personne et collectif lorsque cela concerne une communauté.

La maitrise de plusieurs langues ne signifie point la maitrise des langues étrangères mais aussi des langues maternelles et dialectes.

Ici on différencie entre multilinguisme interne et externe qui contient des variétés de langues telles que langue de spécialité, jargon des jeunes, langue de publicité. ..ect. Si la publicité est une composante de la communication humaine, on a besoin d’un processus de communication pour plus d’influence sur les gens permettant la transmission d’une info entre l’émetteur (offrant publicitaire) et le récepteur (consommateur potentiel). La globalisation a fortement influencé la publicité. On parle même d’interculturalité de la publicité. Dans plusieurs pays des produits sont présenté avec le même spot publicitaire. Ces spots orientent à travers plusieurs langues plusieurs clientèles cibles et représentent un bon exemple de la variation linguistique

Mots-Clés: Multilinguisme, multilinguisme interne et externe, variété de langue, langue de publicité, variation linguistique

1. Einleitung

Die Sprache ist das erste Verständigungsmittel zwischen Menschen und durch Sprache kann man mit der ganzen Welt kommunizieren, aber in der Welt existiert nicht nur eine Sprache, sondern „ca. 7000 Sprachen“ 1

Eine Muttersprache zu beherrschen und daneben zwei oder mehr Fremdsprachen aber auch oft einen Dialekt ist sehr wichtig und interessant für die Bildung einer Identität, aber auch einer Nation „ Zwei Sprachen doppelte Chance ’’2

Die europäische (und außereuropäische) Sprachpolitik schreibt vor, dass man mehr als eine Fremdsprache neben der Muttersprache beherrschen soll d.h. Das erklärt die Wichtigkeit der inneren- als auch der äußeren Mehrsprachigkeit.

Sie geht davon aus, dass die sprachliche Vielfalt ein Weg zu einer besseren interkulturellen Kommunikation und eins der Schlüsselelemente des reichen Kulturerbes des Kontinents ist. 3

Die algerische Regierung unterstützt und ermutigt die Lernenden, um mehr Fremdsprachen zu lernen und versucht stets ihre Beziehungen in dem wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich mit anderen Ländern zu entwickeln, wie der Fall mit Deutschland und den anderen deutschsprachigen Länder.

Ziel des Studiums der deutschen Sprache bei den algerischen Lernenden ist zuerst eine neue Fremdsprache zu beherrschen und verschiedene Wissenschaften vor allem Sprache- und Literatur- sowie Übersetzungswissenschaft, durch diese Sprache zu lernen, dann ein Diplom zu bekommen, um einen Beruf zu finden z.B. als Deutschlehrer, Übersetzer oder Dolmetscher.

Nach meiner eigener Erfahrung und mehreren Interviews mit Lizenz- und Master-Absolventen haben wir festgestellt, dass in anderen Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus, Medienwelt, Kunst, wo nicht nur die formale deutsche Sprache (Standardsprache) benutzt wird, finden die Germanisten Schwierigkeiten beim Beruf, obwohl sie gute Deutschkenntnisse haben, denn sie müssen ihren Sprachgebrauch je nach Situation, Gesprächspartner und kommunikativen zwecken variieren. Nicht alle Deutschen benutzen die Standardsprache, in der Wirtschaft brauchen wir Fachterminologie, auch die Jungen sprechen anderes als die Alten.

Außerdem steigt die Zahl der Germanistikstudenten in Algerien jedes Jahr, aber die Arbeitsplätze bleiben immer weniger, obwohl viele deutsche Betriebe in Algerien gibt. die dominierte Sprache in wirtschaftlichen Bereich ist Englisch.

Aus diesen Gründen müssen die DaF-Lerner zur Welt-Arbeit gut vorbereitet werden. Sie müssen für die Vielfalt der deutschen Sprache sensibilisiert werden.

Als konkretes Beispiel, das die innere- und äußere Mehrsprachigkeit erklärt, nehmen wir die Werbesprache, die einerseits eine Sprachvarietät ist, andererseits enthält mehrere Varietäten wie Dialekte, Fachsprache, Jugendsprache usw.

2. Die innere Mehrsprachigkeit

Die Mehrsprachigkeit bezeichnet im allgemein die Fähigkeit eines Menschen, mehr als eine Sprache zu sprechen.

Sie ist „ die aktive vollendete Gleichbeherrschung zweier oder mehrerer Sprachen“4

Es wird in der Fachliteratur zwischen individueller und kollektiver ( sozialer ) Mehrsprachigkeit unterscheiden. Individuell wenn sich die Mehrsprachigkeit auf einzelne Person bezieht und kollektive Mehrsprachigkeit bezieht sich auf eine ganze Gemeinschaft.

Die Beherrschung von mehreren Sprachen bedeutet nicht nur die Beherrschung von Fremdsprachen, sondern auch Muttersprachen und Dialekten. Hier unterscheidet man zwischen äußerer und innerer Mehrsprachigkeit.

Was die äußere Mehrsprachigkeit betrifft, ist die Fähigkeit, in Mutter- und Fremdsprache zu kommunizieren.

Innere Mehrsprachigkeit meint nichts anderes als die Fähigkeit eines Menschen, innerhalb seiner eigenen Muttersprache zwischen Dialekt und Standardsprache, zwischen Fach- und Umgangssprache, zwischen lockerem und sachlichem Stil wechseln zu können.5 Die gute Beherrschung der Muttersprache fördert die Lernenden beim Erlernen der Fremdsprache.

Arabisch, Algerisch (eine Variante des Arabischen, sie ist eine Mischung von mehreren Sprachen Arabisch, Berberisch, Spanisch, Türkisch, Französisch)und Berberisch bezeichnen die Muttersprachen in Algerien, wobei Hocharabisch eher als die Amtssprache gilt. Innere Mehrsprachigkeit zeigt den Reichtum der einzelnen Sprache durch ihre Varietäten.

Eine Varietät ist Allgemeiner Oberbegriff zur Erfassung der Heterogenität einer Einzelsprache, „ Sprachen in der Sprache“6.

Veith lautet: „ eine sprachliche Varietät ist ein Sprachsystem, eingebunden in einen Komplex von Sprachsystemen“7

Sie umfasst: Dialekt, Soziolekt, Gruppensprache, Fachsprache, Werbesprache, Jugendsprache, Amtssprache usw.

Eine sprachliche Variante ist eine Einheit eines Sprachsystems in ihrer Eigenschaft, mit einer anderen derselben Ebene zu alternieren. Z.B. sind Allophone, Allomorphe und Synonyme Varianten voneinander.

a- Als Standardsprache (Hochsprache) bezeichnet man die überregionale und institutionalisierte Verkehrs- oder Einheitssprache. Es handelt sich um eine vorbildliche Sprachvariante.

Bußmann versteht unter der Standardsprache die „historisch legitimierte, überregionale, mündliche und schriftliche Sprachform der sozialen Mittel- und Oberschicht“8 Man unterscheidet nationale Varianten der deutschen Sprache Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Die Standard- und die offizielle Sprache in Algerien ist Hocharabisch, es gibt das Klassisch-Arabische, man findet es im Koran und in der klassischen Literatur und das Modern- Arabische in der Schule, Massenmedien und Verwaltungen.

b- Dialekt: ist die Variante einer Standardsprache, die in einem bestimmten Geographischen Gebiet gesprochen wird. Beispiele sind im deutschen Sprachraum Alemannisch, Bayrisch und Fränkisch.

Ein Dialekt zeichnet sich durch Besonderheiten im Wortschatz, der Aussprache und der Grammatik aus.

c- Die Umgangssprache: ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mitteln einer Gemeinschaft, auch Alltagssprache oder Gemeinsprache genannt.

d- Idiolekt: eigene, individuelle Sprache eines Menschen (gebildet im Laufe des Lebens und der Lebenserfahrungen).

e- Soziolekt: überindividuelle soziale Variante, gebunden an gesellschaftliche Gruppierung und deren sprachliche Bedürfnisse (schnelle Verständigung), Berufs- und Fachsprachen, Gruppensprache der Jugendlichen….

f- Fachsprachen sind Sondersprachen, die für bestimmte Fachgebiete gelten und eine präzise und differenzierte Verständigung über meist berufsspezifische Sachbereiche und Tätigkeitsfelder ermöglichen.

g- Die Jugendsprache: man Betrachtet Jugendsprache als Gruppensprache, so besitzt Jugendsprache eine sozial abgrenzende, zugleich auch eine Zugehörigkeit signalisierende Funktion als Ausdruck einer spezifischen Jugendkultur. Im Vergleich zur Umgangssprache fällt Jugendsprache durch einen veränderten Wortschatz der Umgangssprache auf sowie durch häufigen Gebrauch von Fremdsprachen wie Anglizismen in Deutschland.

Helmut Henne lautet: „Jugendsprache bezeichnet spezifische Sprech- und Schreibweisen, mit denen Jugendliche u. a. ihre Sprachprofilierung und damit ein Stück Identitätsfindung betreiben.“9

Beispiele aus der deutschen Sprache:

Standartsprache/ Hochsprache: Guten Tag!- Grüß Gott!

Umgangssprache / Alltagssprache: Hallo! – Wie geht’s? – Hi!

Dialekt/ Mundart: Gruezi! – Moin, moin! – Grias di- Tach! – Salü!

Fachsprache/ Fachjargon: Glück auf – Ahoi!

Gruppensprache/ Sondersprache: Glück auf – Yalla! Was geht!

Diese Varietäten werden durch außersprachliche Beschreibungsdimensionen kategorisiert:

-

Diaphasische Varietät: Die diaphasischen Sprachunterschiede, nach Coseriu“ die zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, zwischen Umgangs- und Literatursprache, zwischen familiärer und öffentlicher Sprachform, zwischen allgemeiner und Verwaltungs- oder Geschäftssprache usw“ umfassen daneben alle sprachlichen Differenzierungen, die vom

Gesprächspartner, vom Thema, der Funktion, der Situation, der sozialen Hieratische und Psychodynamik der Kommunikation abhämgen.10

-

Diastratische Varietät: Diastratische Unterschiede sind Unterschiede zwischen verschiedenen

soziokulturellen Sprachschichten und Niveaus einer Sprachgemeinschaft, gemäß Alter, Beruf Geschlecht usw

-

Diatopische Varietät: Unter diatopischer Sprachvarietät versteht man die Verschiedenheit im Raum, d.h. die Bildung unterschiedlicher Dialekte, die an verschiedenen Orten eines

Sprachgebiets gesprochen werden.

Von verschiedenen Autoren sind weitere Dimensionen der Variation vorgeschlagen worden, so z.B. die diachronische. Diachronische Varietät beschreibt sprachliche Unterschiede zwischen zwei oder mehr zeitlich aufeinanderfolgenden Sprachstrukturen.

|

Architektur einer Sprache: Dimensionen der Variation11 |

|||

|

Dimension |

Erläuterung |

Beispiele |

|

|

diaphasisch |

In verschiedenen Kommunikationssituationen werden verschiedene Stilebenen oder Register verwendet. |

gesprochene vs. geschriebene Sprache, ‘foreigner talk’, vulgärer Stil |

|

|

diastratisch |

In (nach Alter, Geschlecht, Beruf …) verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen werden unterschiedliche Soziolekte verwendet |

Jugendsprache, Jägersprache |

|

|

diatopisch |

An verschiedenen Orten des Sprachgebiets werden unterschiedliche Dialekte gesprochen |

Sächsisch, Cockney English |

|

|

diachronisch |

Varianten oder sogar historische Stadien folgen einander auf der Zeitachse |

ausgestorbene, obsolete, altmodische, geläufige, modische Ausdrücke |

|

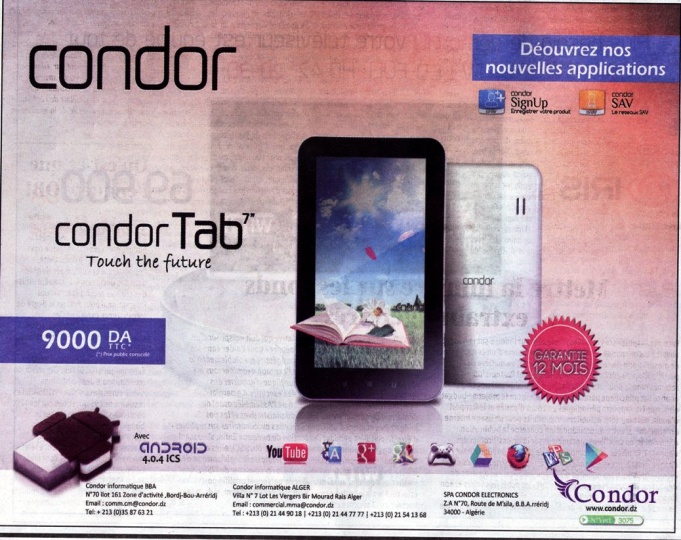

Wie oben schon genannt, ist heutzutage die Werbesprache eine ganz spezielle Form des Sprachgebrauchs.

Heute findet man die Werbung überall und mit verschiedenen Formen, Werbeanzeige, Plakat, Brief, Spot, Flayer, Traile usw.

Janich definiet die Werbung folgendermaßen: „Werbung wird die geplante, öffentliche Übermittlung von Nachrichten dann genannt, wenn die Nachricht das Urteilen und/oder Handeln bestimmter Gruppen beeinflussen und damit einer Güter, Leistungen oder Ideen produzierenden oder absetzenden Gruppe oder Institution (vergrößernd, erhaltend oder bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben) dienen soll.“12

Die Werbung kann für politische, wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Zwecke benutzt werden.

Unter Werbesprache versteht man alle verbale und non- verbale Kommunikation, die in der Werbung verwendet werden. Die Adressaten von Werbekommunikation sollen sich für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistungsfirma, eine bestimmte Partei usw. entscheiden.

Viele Forscher definieren die Werbesprache als eine Sprachvarietät, ein Jargon. Dabei bedient sich Werbesprache aber sehr oft anderer Varietäten, wie z. B. Dialekten, Fachsprachen oder Jugendsprache.

Werbesprache greift Alltagssprache auf, beeinflusst diese aber umgekehrt, in dem sie den Wortschatz erweitert und Redewendungen liefert, wie z.B. „Geiz ist Geil“ , „da weiß man, was man hat“.

4. Charakteristika der Werbesprache durch Konkrete Beispiele:

-

Die Verwendung von Fachbegriffen, Gefühlwörter , Wertwörter , Fremdwörter besonders Anglizismen, Alltagssprache, Mundarten, Jugendsprache usw.

-

Verwendung kurzer prägnanter Phrasen oder Slogans

-

die häufige Verwendung von Substantiven (Nominalstil), schließlich stehen die Produkte im Vordergrund

-

Verwendung von Komparativen und Superlativen

-

Verwendung von Komposita

-

Verwendung von Abkürzungen.

-

Phraseologismen und Redewendungen, manchmal in abgewandelter Form

Diese Muster zeigen die Vielfalt der Sprache am Beispiel von der inneren Mehrsprachigkeit des Arabischen und des Deutschen in der Werbesprache.

5. Fazit

Mehrsprachigkeit ist wirtschaftlich von großer Bedeutung und wird daher durch Algerien gefördert.

Dieser Beitrag befasst sich mit den Varietäten des Arabischen und des Deutschen in Sinne von der Förderung der inneren Mehrsprachigkeit.

Die Fähigkeit zu sprachlicher Variation ist eine wichtige grundlegende Kompetenz, die zwischen menschliche Kommunikation wesentlich erleichtert, aber auch bereichern kann.

Diese Kompetenz gibt die Germanisten mehr Chancen in der Welt-Arbeit schnell zu integrieren. Deutsch studieren bedeutet nicht immer ein Deutschlehrer zu sein.

Um einen modernen DaF-Unterricht zu realisieren, und die Studenten zur Weltarbeit gut vorbereiten, müssen die DaF- Lerner die Sprachvarietäten des Deutschen entdecken durch Unterrichtsvorschläge, Projetideen und Praktika. Auch Lehrkräfte sollen die Lehrpläne erarbeiten, neue Fächer und Fachbereiche integrieren wie z.B. Wirtschaftsdeutsch.

Die Werbesprache zeigt heute Weltweit nicht nur die Vielfalt und den Reichtum der einzelnen Sprache, sondern auch die Gegenwart Sprache.

Literaturquellen

-

ADAM, K. (1998): Fachsprachen als Varietäten. In Lothar Hoffman/ Hartwig Kalverkämper/ HerbertErnst Wiegang (Hg.): Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft.

-

BUSSMANN, H. (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Kröner, Stuttgart

-

BUSSMANN, H. (2000), zitiert nach Mag. Barbara Kellner, 2007, Karriere trotz Dialekt? – Die Rolle von Standardsprache und Dialekt bei der Personalauswahl, München, GRIN Verlag, http://www.grin.com/de/e-book/90858/karriere-trotz-dialekt-die-rolle-von-standardsprache-und-dialekt-bei.

-

COSERIEU (1992:282), zitiert nach: Tomas Stehl, Funktionale Variationslinguistik: Untersuchungen zur Dynamik von Sprachkontakten in der Galloromania und Italoromania, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012.

-

ERLACH, D.; SCHURF, B. (2001): Sprachwandel und Sprachvarietäten. Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache, Cornelsen-Verlag, Berlin.

-

JOERN, A. (2005): Übersetzung und Linguistik, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2005.

-

-HARTUNG, , K. (2001): Sprachen öffnen Welten. Lese- und Arbeitshefte zu Deutschen Landeskunde, Körberstiffung, Hamburg, 2001.

-

HENNE, H. (1981): Jugendsprache und Jugendgespräche, in: Dialogforschung, hrsg. v. Peter Schröder u. Hugo Steger, Düsseldorf.

-

HUFEISEN, N. (2003): Mehrsprachigkeitskonzept –Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Europäisches Fremdsprachenzentrum.

GROSS, N.,(2000): Jugendsprache. Definition, Geschichte und Funktion, München, GRIN Verlag, http://www.grin.com/de/e-book/274546/jugendsprache-definition-geschichte-und-funktion in http://www.dw.com/de/ein-standarddeutsch-viele-varianten/a-16963404.

-

HOCHHOLZER, R.: Dialekt und Schule – Grundlagen und Konzepte, Teil II. In https://www.isb.bayern.de/download/16532/02_teil_2.pdf.

-

AMMON, U. (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz: das Problem der nationalen Varietäten, Walter de Gruyter, Berlin, New , Berlin, New York.

-

JANICH, N. (2001): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

-

Zeitschrift: Sprachnachrichten Nr 51:/ Sepember 2011, Haus der deutsh- polinischen Zusammenarbeit.

الفاسيّ الفهريّ عبد القادر: المقارنة و التّخطيط في البحث اللّسانيّ العربيّ دار توبقال للنّشر الدّار البيضاء 1998

عبد الإله الإسماعيلي: التعدد اللغوي بين الممارسة و التطبيق:نظرة المجتمع و التحديات الراهنة كلية الآداب بمكناس

Internetquellen

-

http://www.christianlehmann.eu/ling/sprachen/spr_welt/einf_index.html

-

http://www.deutschlehrerzentrum.unigoettingen.de/docs/materialien/Sprache_der_Gegenwart.pdf.

-

https://www.google.de/search?q=deutsche+Werbung

1 http://www.christianlehmann.eu/ling/sprachen/spr_welt/einf_index.html am 8.03.17 um 20.00

2 Zeitschrift: Sprachnachrichten Nr 51:/ Sepember 2011, Haus der deutsh- polinischen Zusammenarbeit, s. 29.

3 Hufeisen, Neuner, Mehrsprachigkeitskonzept –Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Europäisches Fremdsprachenzentrum, 2003, s. 112

4 Hartung, , Kudhisker Krystyna, Sprachen öffnen Welten. Lese- und Arbeitshefte zu Deutschen Landeskunde, Körberstiffung, Hamburg, 2001, S.10.

5 Rupert Hochholzer, Dialekt und Schule – Grundlagen und Konzepte, Teil II, S. 81. In https://www.isb.bayern.de/download/16532/02_teil_2.pdf. Am 14.01.2017 um 18 Uhr.

6 Adam, Kristen (1998): Fachsprachen als Varietäten. In Lothar Hoffman/ Hartwig Kalverkämper/ HerbertErnst Wiegang (Hg.): Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, S. 181-189 (Pdf), Am 14.01.2017 um 20 Uhr.

7 Veith 2002:24. In : http://www.deutschlehrerzentrum.uni-goettingen.de/docs/materialien/Sprache_der_Gegenwart.pdf.

8 Bußmann 2000, zitiert nach Mag. Barbara Kellner, 2007, Karriere trotz Dialekt? – Die Rolle von Standardsprache und Dialekt bei der Personalauswahl, München, GRIN Verlag, http://www.grin.com/de/e-book/90858/karriere-trotz-dialekt-die-rolle-von-standardsprache-und-dialekt-bei

9 (Henne, Helmut: Jugendsprache und Jugendgespräche, in: Dialogforschung, hrsg. v. Peter Schröder u. Hugo Steger, Düsseldorf 1981, S. 373.)

10 Coseriu (1992:282), zitiert nach: Tomas Stehl, Funktionale Variationslinguistik: Untersuchungen zur Dynamik von Sprachkontakten in der Galloromania und Italoromania, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, S 17.

11http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/index.html?http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/varietaeten.php, am 04.02.17 um 22.00

12 Janich, Nina: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch, 2. Auflage. Tübingen:Gunter NarrVerlag, 2001. S.19.

13 Bilder aus: https://www.google.de/search?q=deutsche+Werbung , am 04.04.17 um 21.00.

14 https://www.google.dz/search?q=publicité+algérienne, am 04.04.17 um 23.00.