Eine diskursive Ausstellung in der Kunsthalle Wien 2004 als Beispiel zur Vermittelbarkeit interdisziplinär-künstlerischer Forschung zu besiedlungs- und tourismusresistenten Weltregionen.

Lucas Gehrmann

Abstract

Präsentation einer interdisziplinären Kunst-Exkursion durch die nördliche Sahara, die 2003 durch das Institut für Kunst- und Wissenstransfer der Universität für angewandte Kunst Wien durchgeführt wurde. Acht Künstler und sechs Wissenschaftler entwickelten dabei Projekte, denen die Konfrontation mitgebrachter Bilder und Vorstellungen mit den Eindrücken der Wirklichkeit vor Ort gemeinsam ist. 2004 wurden diese Reflexionen als diskursive Ausstellung in der Kunsthalle Wien präsentiert sowie in einem umfangreichen Bild- und Textband publiziert. Im Referat werden sowohl einige dieser Beiträge in Wort und Bild vorgestellt als auch die Frage erörtert, wie sich ein vorrangig künstlerisches und experimentelles Forschungsprojekt in und zu einer Region, deren Besonderheiten nach außen hin stärker über Mythen und Literaturen als über massentouristische oder -mediale „Erschließung“ transportiert werden, in das Format einer Ausstellung an anderen Orten übersetzen lassen kann.

Ich freue mich sehr, hier über eine Ausstellung sprechen zu dürfen, die ich 2004 unter dem Titel „Transferprojekt Sahara“ in der Kunsthalle Wien auf Basis einer künstlerisch-wissenschaftlichen Expedition des Instituts für Kunst und Wissenstransfer der Universität für angewandte Kunst und in Kooperation mit derselben kuratieren durfte.

Im Rahmen des von Herbert Arlt initiierten Projekts „Digitales Weltmuseum der Berge“ ist diese Ausstellung nicht nur wegen ihres Bezugs zur nordafrikanischen Wüste, deren Bergmassiven und kulturellen Gütern noch heute von Interesse, sondern vor allem auch in Hinblick auf die Frage, wie sich ein interdisziplinäres Forschungsprojekt – eigentlich ein „Erforschungsprojekt“ – dieser Art in das Format einer Ausstellung übersetzen lässt. Daher zuerst einige Bemerkungen zur Vorgeschichte des „Transferprojekts Sahara“.

Auf Initiative des Leiters des Instituts für Kunst und Wissenstransfer, Prof. Christian Reder, reisten mit ihm im Oktober 2003 von Tripolis aus acht Künstler 21 Tage lang durch die große Wüste und entwickelten dabei jeweils eigene Projekte. Ein Ausgangsgedanke hierfür war, Wüsten und Steppen – die ein Drittel der Erdoberfläche ausmachen – weniger als Randzonen denn als Teil der globalisierten Welt zu begreifen, und zwar als historisch wie aktuell bedeutsame Transferzonen von Menschen, Tieren, kulturellen Gütern und Informationen zwischen unterschiedlichen Kulturen und geografischen Regionen.

Ein weiteres Ziel bestand in der empirischen Auslotung der Gewichte von vorgefertigten, das heißt aus dem zentraleuropäisch-westlichen Kulturraum mitgebrachten Vorstellungen und Bildern der Sahara mit den realen Gegebenheiten, Situationen und Eindrücken vor Ort.

Der Begriff „Wüste“ wird in den meisten dicht besiedelten, vegetationsreichen oder zumindest ökonomisch und touristisch stärker erschlossenen Gebieten traditionellerweise mit „Leere“, Eintönigkeit und Lebensfeindlichkeit gleichgesetzt. Gemäß dieser Vorstellung leben dort daher seit jeher – wie auch in heutigen TV-Wirklichkeiten –nur „Barbaren“, die keinem anerkannten „Reich“ angehören. Vorgefertigte Ansichten solcher Art gibt es ja auch auf sehr vielen anderen Ebenen und führen dazu, dass der auf Sicherheit sowie auf Kritiklosigkeit gegenüber massenmedialer „Information“ konditionierte „Erste-Welt“-Mensch gar nicht erst in Versuchung kommt, Dinge in Frage zu stellen und unter Einsatz bestimmter Aufwände zu überprüfen.

Projekte und Ausstellungen wie das „Transferprojekt Sahara“ oder auch das in Vorarbeit befindliche Projekt des „Digital World Museum of Mountains“ basieren auf Erlebnissen und Erkenntnissen von Menschen, die sich mit Neugier, Offenheit und unter Einsatz bestimmter Aufwendungen in solche Regionen begeben und außer dem lebensnotwendigen Rüstzeug und Wissen möglichst nichts mitzunehmen, was sie vorurteilshaft belasten könnte.

Zurück in der sogenannten Zivilisation bringen sie Angebote zum Entgrenzen vorprogrammierter Vorstellungen mit – eigene Bilder, Texte, Aufzeichnungen, Erinnerungen. Zum Sahara-Projekt sagte Christian Reder in diesem Sinn: „Sofern derartige Angebote einseitige Vorstellungen von Nordafrika und merkwürdige Wüstenfixierungen irritieren können, wird vielleicht auch erkennbar, welche Chancen auf eine integrationsorientierte ‚Mittelmeerkultur‘ bisher ruiniert worden sind – und inwieweit ein solches Potenzial wenigstens langfristig wieder Perspektiven ergäbe.“

Um diesem Wunschziel entgegenarbeiten zu können, müssen solche Angebote über möglichst viele Kanäle veröffentlicht und gezeigt werden. Ausstellungen stellen hierfür eine Möglichkeit dar. Sollen sie aber an viele und weit verstreute Orte reisen, darf ihr materieller Inhalt nicht zu voluminös und „wertvoll“ im Sinne hochpreisiger Kunst sein. Das heißt die Kosten für Transport, Versicherung und Implementierung sollen niedrig gehalten werden und das Ausstellungspaket muss flexibel sein, um unter unterschiedlichen Raumbedingungen immer optimal präsentiert werden zu können.

Abb. 1a: Kunsthalle Wien Karlsplatz, Außenansicht

Für die Ausstellung Transferprojekt Sahara stand ein 220 m² großer Raum zur Verfügung, der an drei Seiten durch Glasfassaden begrenzt ist und dadurch wenig Hängefläche bietet.

Abb. 1b: Kunsthalle Wien Karlsplatz, Sahara-Ausstellung 2004, Ausschnitt

Digitalfotos und Videos lassen sich aber auch in solchen Räumen gut auf weiße Stoffbahnen projizieren, die von der Decke oder vor den Fenstern hängen und diese etwas abgedunkelt werden können. Elfie Semotan hat auf diese Weise hier ihre cinemaskop-formatigen Wüstenfotos auf einer Länge von 20 Metern gezeigt. Auch Michael Hoepfner hat Wüstenfotografien mitgebracht, die auf der gegenüber liegenden Wand als große Schwarzweißprints angebracht waren – heute lassen sich billboardgroße Fotoprints relativ preiswert in jeder größeren Stadt produzieren, sie müssen also nicht transportiert werden. Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Fotoarbeiten geben sich auch gleich zwei unterschiedliche Blicke auf die Wüstenlandschaft zu erkennen.

Abb. 2: Elfi Semotan, Licht, Horizont, Nähe, Nuancen (Sahara), 2003. Publ. in: Sahara. Text- und Bildessays, Wien 2004, S. 48f.

Elfie Semotan hat immer auch den Himmel im Visier, da er für sie als Quelle des spezifischen Lichts über einer Wüste einen wesentlichen Teil des Szenarios darstellt. Sie sagt: „Die Sahara ist sicher das größte Studio, die größte Lichtbox der Welt. Die Sonne zeichnet dort mit ihrem harten, gerichteten Licht sehr prägnante Schatten, die helle Wüste reflektiert es, wirft es weich zurück. Diese Kombination ist das Schöne. Alle Formen werden von diesen Lichtwirkungen erfasst. … Bevor es die moderne Lichttechnik gegeben hat, sind alle Filme in der Wüste gedreht worden; oft geschieht das auch jetzt noch. Ein solches Licht kriegst du nicht so schnell irgendwo den ganzen Tag. Es ist berechenbar, es gibt keine überraschenden Veränderungen. … Hier ergießt sich das Licht auch ohne Widerstände (wie Architektur, Vegetation) über die ganze Landschaft. Deren Reduziertheit macht bewusst, wie angefüllt unsere Erfahrungsräume sind.“

Abb. 3a, b, c: Michael Hoepfner, circumambulations II, 2003. Publ. in: Sahara. Text- und Bildessays, 2004, S. 228, 235, 125.

Michael Hoepfner sagt zu seiner Arbeit: „Landschaftsfotografie ist ein sehr besetztes Feld. Man muss genau überlegen, was man eigentlich vorhat. Für die allgemeine Vorstellung ist meist jene in der Art des Geo-Magazins oder von National Geographic prägend, dieses illustrierende Verschönern, Harmonisieren. In der Kunst hingegen kann es nicht darum gehen, Plätze, Orte oder Landschaften zu dokumentieren, sondern um subjektive, persönliche Erfahrungen und Eindrücke. Das lässt sich nicht von Erwägungen über die Herstellungsweise abspalten: zu Fuß gehen, sich viel Zeit lassen, wenig Bilder machen! Durch bewusst schwache Kontraste reduziere ich den Raum, verwandle ihn in fast zweidimensionale, grau abgestufte Flächen. Erst bei genauem Hinsehen kann ein Betrachter erfassen, wie groß das alles in Wirklichkeit eigentlich ist. Der Raum muss also neu gedacht werden. … Bei meinen Sahara-Fotos habe ich meistens den Horizont ausgespart. Ich möchte eine ganz allgemeine Landschaft daraus machen oder eben eine Wüste, deren Situierung offen bleibt. Sobald darin ein Mensch auftauchen würde, könnte man das Bild sofort in bekannte Sequenzen einreihen. Dem will ich entgehen. Vor kurzem hat allerdings ein Geologe von einigen meiner Bilder sofort sagen können, woher sie stammen, weil er die Gesteinsformationen präzise zuordnen konnte. Auf einem solchen Weg wird der Rückbezug zum Ort wieder plausibel, weil ich nicht Menschen dafür benutze.“

Eine weitere künstlerische Arbeit möchte ich hier noch erwähnen, die während dieser dreiwöchigen Exkursion entstanden ist:

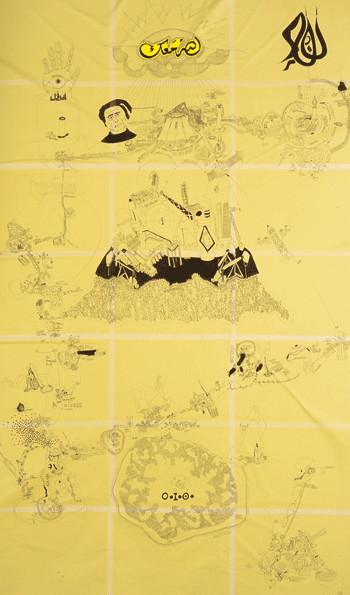

Abb. 4: Grischinka Teufl, mindscape, 2003. Publ. in: Sahara. Text- und Bildessays, 2004, S. 108f.

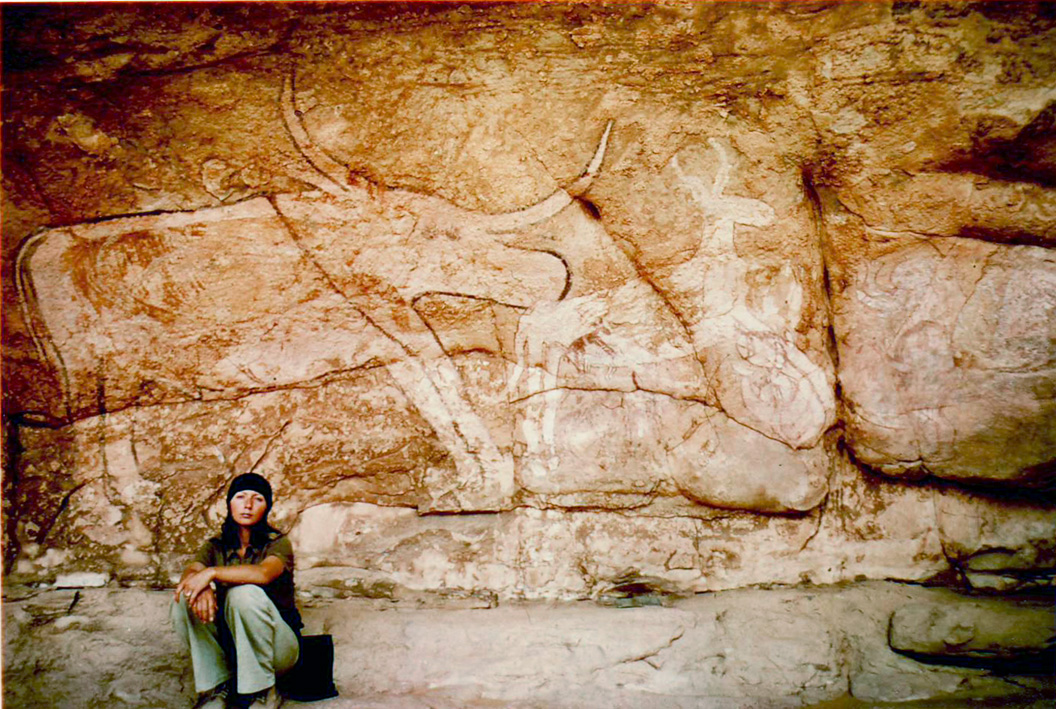

Der Medienkünstler Grischinka Teufl fertigte jeden Abend eine Zeichnung zu den am Tag gewonnenen Eindrücken an und erhielt so am Ende eine Gedächtnis-Karte aus 21 Teilen. Auf dieser „Mindscape“ – einer, wie er sagt, „psychographischen Landkarte“ – sehen Sie verschiedenste kulturelle, zivilisatorische, religiöse und topografische Einzeichnungen, darunter auch eine kleine Felszeichnung, die darauf hinweisen könnte, dass Christian und Ingrid Reder an diesem Abend über ihre bereits 1973 und 1979 unternommenen Reisen nach Tassili erzählt haben. …

Abb. 5: Christian Reder, Tassili-n-Ajjer, Algerien (mit Ingrid Reder), 1973. Courtesy Christian und Ingrid Reder

Diese Mindmap ist jedenfalls ein besonders gutes „Angebot“, die Sahara in einer multiperspektivischen Sicht zu betrachten – und darum soll es ja bei diesen Projekten gehen: mehrere Betrachtungsmöglichkeiten eines Themas bzw. Gegenstandes aufzuzeigen und diese auch „mulimedial“ zu vermitteln.

In dem zu dieser Ausstellung erschienenen, mittlerweile vergriffenen Buch finden sich außer den Dokumentationen aller 21 Künstler*innen zahlreiche Essays, Interviews sowie ein „Sahara-Lexikon“ mit der Darstellung historischer, literarischer, filmischer und anderer kulturgeschichtlich wesentlicher Aspekte. In der Summe bot dieses Projekt somit nicht allein „Information“, sondern auch die anschauliche Darstellung persönlicher Erfahrungen, Reflexionen und Assoziationen.

Wenn Herbert Arlt für das Projekt „Digitales Weltmuseum der Berge“ auch neuartige Wege seiner Darstellung finden wird, bei denen das traditionelle Ausstellungsformat ebenso wie der Katalog eine untergeordnete Rolle spielen, kann das „Transferprojekt Sahara“ dennoch als ein Vorbild für die Art der Erfassung und Kombination jener Materialien erachtet werden, die dann mittels einer erweiterten Quantencomputertechnologie um die Welt reisen sollen.

Was aber selbst eine solche multimediale Vermittlung nicht ersetzen kann, ist, was Rainer Metzger in seinem Buchbeitrag schrieb: „Das Erfahrbare am Raum sind die spezifischen Fälle, an denen sich Verweilen oder Passieren abspielt. Es sind die Situationen.“

Foto: iva kocherscheidt (lybien 2003)

Abb. 6: Ivo Kocherscheid, Kamele, Libyen 2003. Pressefoto Kunsthalle Wien

Es wird aber hoffentlich dazu anregen, vom wettergeschützten Platz innerhalb der eigenen vier Wände mitsamt ihren (digitalen) Bibliotheken bald umzusteigen in den nächsten Landrover oder ein Dromedar zu satteln.

Literatur:

Christian Reder, Elfie Semotan (Hg.), Sahara. Text- und Bildessays. Edition Transfer bei Springer Wien—New York, 2004. Auszüge s.: www.christianreder.net/archiv/b_04_sahara_inh.html, und www.christianreder.net/archiv/p_04_10_13_stand.html