Ramona Pellegrino

(Università degli Studi di Genova)

ramona.pellegrino@lingue.unige.it

Abstract

Während sich die bisherige Forschung zum Israelkorpus – von Anne Betten und Mitarbeiterinnen gesammelten autobiografischen Interviews mit jüdischen Emigrant_innen, die hauptsächlich in den 1930er Jahren aus deutschsprachigen Regionen Mitteleuropas nach Palästina/Israel geflohen sind – überwiegend mit dem individuellen Sprachrepertoire der Sprecher_innen befasst hat, und sich auch in Bezug auf die Bedeutung von räumlichen Elementen in der Narration nur ansatzweise mit den Orten, die für die Familienangehörigen der Interviewten relevant sind, auseinandergesetzt hat, soll in diesem Beitrag die transgenerationale Perspektive in den Fokus gerückt werden.

In meiner Analyse, die sowohl quantitativ als auch qualitativ erfolgt, soll den Fragen nachgegangen werden, 1) wo die 209 Sprecher_innen der ersten Generation sowie ihre Eltern und Großeltern geboren wurden; 2) inwieweit sich das familiäre Sprachrepertoire der Interviewten je nach Herkunftsort ihrer Vorfahren unterscheidet; 3) was für Spracheinstellungen und -ideologien beim Erwähnen bestimmter Orte und Sprachen zum Ausdruck kommen.

Mentre le ricerche svolte finora sul cosiddetto Israelkorpus – interviste autobiografiche raccolte dalla linguista tedesca Anne Betten e dalle sue collaboratrici con ebrei tedescofoni fuggiti in Palestina/Israele da regioni dell’Europa centrale principalmente negli anni ‘30 – si sono concentrate prevalentemente sul repertorio linguistico individuale dei parlanti, e anche per quanto riguarda il ruolo degli elementi spaziali nella narrazione hanno trattato solo in parte i luoghi rilevanti per i familiari degli intervistati, il presente contributo si concentrerà, invece, sulla prospettiva transgenerazionale.

Attraverso un’analisi sia quantitativa che qualitativa, si fornirà una risposta alle seguenti domande di ricerca: dove sono nati i 209 parlanti di prima generazione, i loro genitori e i loro nonni? In che misura il repertorio linguistico familiare degli intervistati differisce a seconda dei luoghi d’origine della famiglia? Quali attitudini e ideologie linguistiche vengono espresse attraverso la tematizzazione di luoghi e lingue?

While previous research on the so-called Israelkorpus – autobiographical interviews collected by the German linguist Anne Betten and her colleagues with Jews who fled from German-speaking central European regions to Palestine/Israel mainly in the 1930s – has predominantly focused on the individual language repertoire of the speakers and has only partially dealt with the places that are relevant to the interviewees’ family members in terms of the significance of spatial elements in the narration, this article will focus on the transgenerational perspective.

The study envisages both quantitative and qualitative approaches aimed at answering the following questions: where were the first-generation speakers and their parents and grandparents born? To what extent does the interviewees’ family language repertoire differ depending on where their ancestors came from? What language attitudes and ideologies are expressed when certain places and languages are mentioned?

1. Einleitung: Forschungsansatz und Fragestellung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Sprecher_innen der ersten Generation des sogenannten Israelkorpus, narrative biographische Interviews mit Israelis, die vorwiegend in den 1930er Jahren aus rassistischen und politischen Gründen Deutschland bzw. die nach und nach annektierten deutschsprachigen Gebiete Mitteleuropas verlassen mussten und zwischen 1989 und 2019 von der Sprachwissenschaftlerin Anne Betten und Mitarbeiterinnen größtenteils in Israel interviewt wurden. Das Israelkorpus besteht aus drei Unterkorpora: Die ersten beiden – Emigrantendeutsch in Israel (IS) und Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem (ISW) – umfassen jeweils 188 und 28 Interviews mit insgesamt 209 Sprecher_innen der ersten Generation und bilden das Untersuchungskorpus dieser Studie. Das dritte Subkorpus, Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel (ISZ), besteht dagegen aus 100 Interviews mit Sprecher_innen der zweiten Generation. Alle Interviews sind am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim (IDS) aufbewahrt und über die Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD)1 zugänglich. Dort sind auch Zusatzmaterialien archiviert, darunter die Fragebögen, die die Sprecher_innen der ersten Generation vor ihrem Interview ausgefüllt haben und die u.a. Informationen zur Ausbildung, Emigration und Sprachsituation der Interviewten selbst, aber auch zur Herkunft ihrer Eltern und Großeltern enthalten. Im Beitrag wird genau auf letztere eingegangen, indem ihr vielfältiges Sprachrepertoire – ein Ganzes, das aus Sprachen, Dialekten, Registern und Codes eines Individuums besteht (vgl. Busch 2013: 21) – beleuchtet werden soll.

Die narrativen Interviews des sog. Israelkorpus können als Sprachbiografien (vgl. Busch 2013, 2016; Betten 2010; Franceschini 2010) verstanden werden, wobei in dieser Studie zwei der drei von Doris Tophinke beschriebenen Auffassungen von Sprachbiografien übernommen werden: Einerseits die „erinnernde […] Rekonstruktion der sprachbiografisch relevanten Erfahrungen“ (Tophinke 2002: 1) in der eigenen Lebensgeschichte, andererseits ihre „sprachliche Rekonstruktion […], die schriftlich oder mündlich realisiert werden kann“ (Tophinke 2002: 1). Die Israelkorpus-Sprecher_innen erzählen aber nicht nur von sprachbiografischen Erfahrungen, die sie selbst erlebt haben, sondern auch von Ereignissen, die das Leben ihrer Eltern und Großeltern beeinflusst haben, die sie wahrscheinlich in Familienerzählungen gehört und im Interview als „Geschichten aus zweiter Hand“ (vgl. Michel 1985) wiedergegeben haben.

Sprachbiografien sind sowohl durch soziale Konventionen als auch durch persönliche, subjektive Erfahrungen geprägt (vgl. Tophinke 2002: 2). Ersteres hängt damit zusammen, dass an den Orten und sozialen Räumen, in denen Sprecher_innen mit einer Sprache oder Sprachvarietät in Kontakt treten, gewisse Regeln des Sprachgebrauchs gelten, die gesellschaftlich vorgeschrieben werden (vgl. Busch 2013: 18). Die sozialen Faktoren, die über den ‚richtigen‘ Sprachgebrauch entscheiden, beeinflussen die Wahl der sprachlichen Mittel, die zum Sprachrepertoire eines Sprechers bzw. einer Sprecherin gehören. Sprachliche Konventionen sind demnach an gesellschaftliche Aspekte gebunden und bringen Hierarchisierungen bzw. ungleiche Machtverhältnisse zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen zum Ausdruck. In einer Sprachbiografie spielen aber auch individuell erlebte Erfahrungen mit Sprache eine Rolle. Besonders relevant dabei sind Spracheinstellungen (vgl. Busch 2013), d.h. Meinungen, Wertungen, Einschätzungen und Empfindungen, die mit Sprache(n) verbunden sind.

Das sogenannte ‚Spracherleben‘ – das als „the lived experience of language“ (Busch 2015), also die Art und Weise, „wie sich Menschen selbst und durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrnehmen“ (Busch 2013: 19), verstanden werden kann –, kombiniert die gesellschaftliche Ebene mit der persönlichen Perspektive, und hängt immer mit Erfahrungen der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zusammen: Indem man eine bestimmte Sprache oder Varietät spricht, identifiziert man sich mit einer Gruppe bzw. wird von anderen mit einer Gruppe identifiziert. Gerade diesbezüglich können in einer Sprachbiografie (im Sinne einer sprachlichen Rekonstruktion der Erfahrungen mit Sprache) Sprachideologien erkannt werden:

Über Sprachideologien werden soziale, ethnische, nationale und andere Zugehörigkeiten konstruiert. In Bezug auf das sprachliche Repertoire bedeutet dies, dass die einschränkende Macht sprachlicher Kategorisierungen besonders dann wahrgenommen wird, wenn Sprache nicht wie selbstverständlich zur Verfügung steht, wenn Menschen zum Beispiel nicht als legitime Sprecher_innen einer bestimmten Sprache oder Sprechweise anerkannt werden oder sich selbst nicht als solche wahrnehmen. (Busch 2013: 29)

Buschs Ausführungen zur Beziehung zwischen Sprachgebrauch, gesellschaftlichen Konventionen und (Nicht-)Zugehörigkeit können herangezogen werden, um ein besseres Verständnis der Thematisierung von Sprachen im Israelkorpus zu bekommen, da in den Interviews dieses Korpus gewisse Sprachideologien und ungleiche Machtverhältnisse zwischen Sprachen erkannt werden können.

Der vorliegende Beitrag nimmt Studien auf, die sich mit dem familiären Sprachrepertoire der Israelkorpus-Interviewten auseinandergesetzt haben (vgl. Betten 2007, 2012, 2013b; Du-nour 2000; Pellegrino 2023b, 2023c, 2023d). Zudem knüpft er an Arbeiten an, die die Bedeutung von Orten und räumlichen Elementen in autobiographischen Erzählungen (vgl. u.a. Wodak/Rheindorf 2017), insbesondere im Israelkorpus (vgl. u.a. Betten 2013a, 2018; Brambilla/Flinz 2019; Flinz 2022; Leonardi 2016, 2022; Leonardi et al. 2023),2 hervorgehoben haben.

Der Fokus dieses Beitrags liegt weder auf den „Transitorten“ (den Etappen der Emigration aus Europa) noch auf den Orten der „neuen Heimat“ (Palästina/Israel), sondern auf den geographischen Orten der „alten Heimat“ (zur Kategorisierung der Orte im Israelkorpus vgl. Flinz/Ruppenhofer 2021). Anhand der Herkunftsorte der Eltern und Großeltern, die die Sprecher_innen im Laufe der Interviews nennen und/oder in den zuvor ausgefüllten Fragebögen angegeben haben, können nämlich sowohl Vermutungen darüber angestellt werden, welche Sprache(n) diese Familienangehörigen vor ihrer (eventuellen) Emigration nach Palästina/Israel sprachen, als auch darüber, welche Sprache(n) ihren Alltag noch vor der Emigration ins Deutschen Reich bzw. nach ‚Österreich‘3 prägte(n), falls die Wurzeln der Familie in ferneren Regionen Mitteleuropas lagen. Zudem kann die Erwähnung von Orten im Rahmen der Interviews Einsicht in die Art und Weise geben, wie die Sprecher_innen ihre Familie als (nicht) zugehörig zu einem bestimmten Sprach- und Kulturraum positionieren (zur Selbst- und Fremdpositionierung vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2004; Bamberg 2022), insbesondere, wenn es um die Nähe oder Distanz zum deutschsprachigen Raum geht (vgl. Pellegrino 2023a).

Ausgehend von diesen Überlegungen soll den Fragen nachgegangen werden, 1) wo die Sprecher_innen der ersten Generation sowie ihre Eltern und Großeltern geboren wurden; 2) inwieweit sich das familiäre Sprachrepertoire der Interviewten je nach Herkunftsort ihrer Vorfahren unterscheidet; 3) was für Spracheinstellungen und -ideologien beim Erwähnen bestimmter Orte und Sprachen zum Ausdruck kommen.

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde zunächst eine quantitative Analyse zu den Geburtsorten der Sprecher_innen, ihrer Eltern und Großeltern durchgeführt, deren Ergebnisse in Abschnitt 2 dargestellt werden. Die Ermittlung der Geburtsorte erfolgte auf Basis der Informationen, die einerseits den mündlichen Erzählungen der Sprecher_innen, andererseits den schriftlich ausgefüllten Fragebögen entnommen wurden. Diese Daten wurden mithilfe des online abrufbaren Genealogie-Archivs Geni4 überprüft und ggf. ergänzt. Daran anschließend wurde eine qualitative Analyse der Interviews unternommen. In Abschnitt 3 soll am Beispiel einiger Interview-Auszüge ein Überblick über die Mehrsprachigkeit innerhalb der Familien ausgewählter Sprecher_innen geboten werden.

2. Geburtsorte der Interviewten, ihrer Eltern und Großeltern: eine quantitative Analyse

Erste quantitative Analysen zu den Geburtsorten und -jahren der meisten Interviewten wurden von Miryam Du-nour (2000) durchgeführt, wobei die Interviews, die nach 2000 in die Korpora IS und ISW eingingen, nicht berücksichtigt werden konnten. Neuere Studien umfassen mittlerweile alle Interviews mit der ersten Generation (vgl. Pellegrino 2023b, 2023c) und setzen sich nicht nur mit den Geburtsorten der Sprecher_innen selbst, sondern auch mit denen ihrer Eltern auseinander (vgl. Pellegrino 2023c, 2023d). Zu den Herkunftsorten der Großeltern liegen dagegen noch keine umfassenden Untersuchungen vor.

2.1. Quantitative Analyse

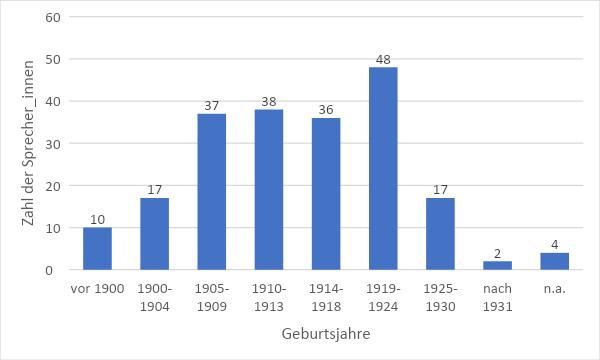

Das Geburtsjahr der Interviewten ist insofern relevant, als die soziopolitischen Begebenheiten, die sich zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und den 1930er Jahren ereigneten, Auswirkungen auf die Sprachenpolitik der betroffenen Länder und somit auf die Sprachsituation der Gesellschaft, in der die Sprecher_innen bzw. ihre Familienangehörigen geboren wurden und/oder aufwuchsen, hatte. Einen Gesamtüberblick über die Geburtsjahre der Interviewten der ersten Generation liefert die folgende Grafik:

Grafik 1. Geburtsjahr der Sprecher_innen der 1. Generation

Rund 66% der Interviewten der ersten Generation wurden noch vor Ende des Ersten Weltkrieges geboren. Das ist v.a. in Bezug auf diejenigen relevant, die in diesem Beitrag „(ehem.) k.u.k.“- Sprecher_innen genannt werden: Diese Gruppe umfasst einerseits diejenigen, die im damaligen Habsburgerreich geboren wurden (d.h. im Erzherzogtum Österreich unter der Enns, im Erzherzogtum Österreich ob der Enns, im Herzogtum Bukowina, im Königreich Böhmen, im Königreich Galizien und Lodomerien, im Königreich Ungarn und in Österreichisch-Schlesien), andererseits die Interviewten, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Gebieten geboren wurden, die einst zur Donaumonarchie gehörten und mittlerweile Teil von neu entstanden Staaten wurden, d.h. im Königreich Rumänien, in der Republik Österreich, in der Republik Polen, in der Tschechoslowakei und in der Republik Ungarn.

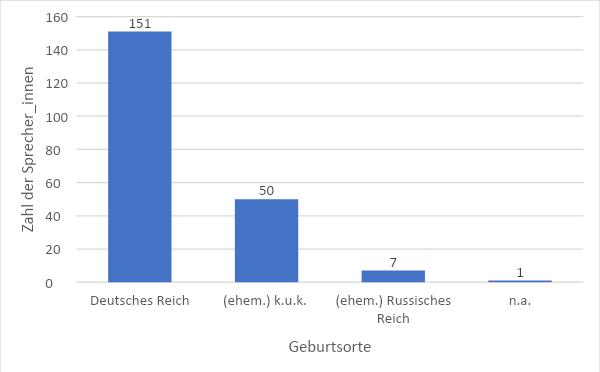

Die Geburtsorte der Interviewten können anhand der folgenden Grafik veranschaulicht werden:

Grafik 2. Geburtsorte der Sprecher_innen der 1. Generation

Die meisten Sprecher_innen wurden im Deutschen Reich (damit ist bis 1918 das Deutsche Kaiserreich, nach 1919 die Weimarer Republik gemeint) geboren. Die zweitgrößte Gruppe bilden die „(ehem.) k.u.k.“-Sprecher_innen (für einen genaueren Überblick über die Zahl der Sprecher_innen nach Kronland bzw. Staat vgl. Pellegrino 2023b). Sieben Sprecher_innen wurden im Russischen Reich bzw. in Gebieten, die vor 1917 Teil des Russischen Reichs waren (z.B. Belarus), geboren. Bei einem Sprecher konnte der Geburtsort nicht ermittelt werden.

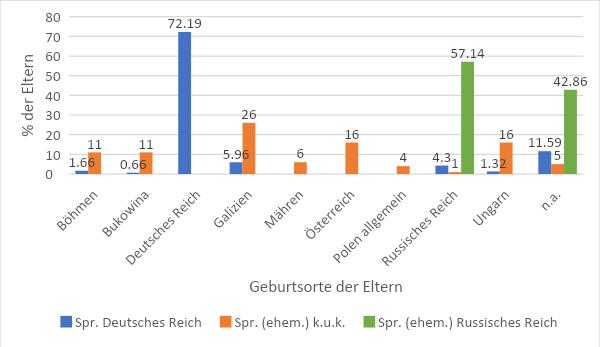

Wie unterschiedlich die Herkunft der Eltern je nach Geburtsort der Interviewten ausfällt, zeigt folgende Grafik:

Grafik 3. Geburtsorte der Eltern, je nach Herkunft der Sprecher_innen

Aus Grafik 3 geht hervor, dass 72,19% der Elternteile der ‚deutschen‘ Sprecher_innen im Deutschen Reich geboren wurden, währen diese Zahl bei den Interviewten aus den (ehemaligen) k.u.k.-Gebieten und dem (ehemaligen) Russischen Reich bei null liegt.

Der Vergleich zwischen den drei Gruppen bestätigt außerdem, was vorhergehende Studien zu den Interviewten ‚österreichischer‘ Herkunft bereits betont haben, und zwar dass ihre Eltern verhältnismäßig oft aus Regionen am Rande der Habsburgermonarchie stammten, die transkulturell und mehrsprachig waren, v.a. aus Galizien, aber auch aus der Bukowina, Böhmen und Mähren (vgl. Pellegrino 2023b, 2023c, 2023d). Gut ein Viertel (26%) der Elternteile der „ehem. k.u.k.“- Interviewten wurde in Galizien geboren; womöglich liegt diese Prozentzahl noch höher, denn die 4% in „Polen allgemein“ geborenen Elternteile könnten entweder aus der russischen Provinz Polen oder aus Galizien (unwahrscheinlicher aus Österreichisch-Schlesien) kommen, was aber in den Interviews und Fragebögen nicht bekundet wurde und auch im Genealogie-Archiv nicht ermittelt werden konnte. In Böhmen und in der Bukowina wurden jeweils 11% der Elternteile von Interviewten aus dem (ehem.) Habsburgerreich geboren, bei den ‚deutschen‘ Sprecher_innen sind es nur 1,66% bzw. 0,66%.

Rund 57% der Eltern der ‚russischen‘ Interviewten wurden, wie ihre Kinder, im Russischen Reich geboren. Höchstwahrscheinlich sind es wesentlich mehr, allerdings liegen bei knapp 43% dieser Sprecher_innen derzeit keine nachweislichen Daten vor.

Die fehlenden Informationen können aber auch aufschlussreich sein: Dass mehrere Interviewten aus dem Deutschen und dem Russischen Reich sich zur Herkunft der Eltern nicht geäußert haben (weshalb der Geburtsort bei 11,59% bzw. 42,86% der Elternteile nicht ermittelt werden konnte), kann eventuell damit zusammenhängen, dass die Geburtsländer der Sprecher_innen und die der jeweiligen Eltern übereinstimmen, weshalb sie für die Interviewten im Rahmen ihres Interviews keine besondere ‚Erzählwürdigkeit‘ (Tellability vgl. Baroni 2014: 447) besaßen. Die Sprecher_innen aus der Habsburgermonarchie haben dagegen die Herkunft ihrer Eltern vergleichsweise oft angegeben, sei es schriftlich im Fragebogen oder mündlich im Interview. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Eltern – im Gegensatz zu den Sprecher_innen selbst (vgl. Pellegrino 2023c) – selten in ‚Österreich‘ im engsten Sinne (d.h. im Erzherzogtum Österreich unter der Enns oder im Erzherzogtum Österreich ob der Enns) geboren wurden (nur 16%) und ihre ‚außergewöhnliche‘ Herkunft den Interviewten ‚erwähnenswert‘ bzw. ‚erzählwürdig‘ erschien.

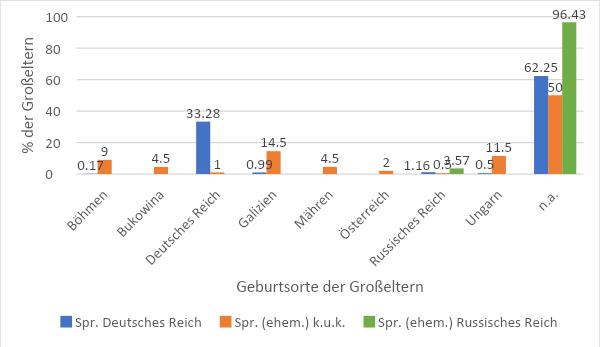

Noch deutlicher fallen diese Unterschiede bei den Geburtsorten der Großeltern aus:

Grafik 4. Geburtsorte der Großeltern, je nach Herkunft der Sprecher_innen

Bei fast allen Sprecher_innen aus dem Russischen Reich (96,43%) wird die Herkunft der Großeltern weder im Fragebogen noch im Interview genannt, und konnte auch im Genealogie-Archiv Geni nicht ermittelt werden.

Rund ein Drittel der Großeltern der ‚deutschen‘ Interviewten stammte aus dem Deutschen Reich. Der Geburtsort der meisten (62,25%) konnte zwar nicht nachgewiesen werden, es kann aber angenommen werden, dass ein Großteil von ihnen auch im Deutschen Reich geboren wurde. Nur wenige kamen aus der Habsburgermonarchie (0,99% aus Galizien, 0,5% aus dem Königreich Ungarn, 0,17% aus Böhmen), 1,16% aus dem Russischen Reich.

Bei den Großeltern der „ehem. k.u.k.“-Interviewten konnte immerhin die Hälfte der Geburtsorte eruiert werden: Die überwiegende Mehrheit stammte aus dem Habsburgerreich, allerdings nicht aus ‚Österreich‘ im engsten Sinne (nur 2%), sondern hauptsächlich aus Galizien (14,5%), dem Königreich Ungarn – zu dem auch die heutige Slowakei gehörte – (11,5%), Böhmen (9%), Mähren und der Bukowina (jeweils 4,5%).

2.2. Ein kurzes Fazit der quantitativen Analyse

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass bei den allermeisten Sprecher_innen der ersten Generation die Angaben zu den Geburtsorten der Eltern und Großeltern fehlen, was z.T. damit zusammenhängt, dass der Fokus des Projekts, in dessen Rahmen der Großteil der Interviews aufgenommen wurde, auf den Interviewten selbst und insbesondere auf ihrer „Sprachbewahrung nach der Emigration“ (vgl. Betten 1995; Betten/Du-nour 2000) lag. Was die „(ehem.) k.u.k.“-Sprecher_innen betrifft, könnte das Nicht-Erwähnen der Orte ihrer Vorfahren eventuell auch auf bestimmte Sprachideologien zurückgeführt werden: In den Familien dieser Interviewten wurden – je nach Herkunftsgebiet der Eltern und Großeltern – wahrscheinlich Sprachen gesprochen, deren Status anderen Sprachen gegenüber (v.a. dem Deutschen) geringer war und deshalb im Interview ‚verschwiegen‘ wurden. Das betrifft insbesondere das Jiddische, dessen Gebrauch oft stigmatisiert wurde (vgl. Bering 1991; Jacobs 1996; Kiefer 1991). Jiddisch galt nämlich metonymisch als Inbegriff für Armut, mangelnde Integration und Ausgrenzung, was wiederum auf die Stellung bzw. die Isolation der Juden innerhalb der Gesellschaft zurückzuführen ist. Vorangehende Studien haben gezeigt, dass die Interviewten des Israelkorpus oft verbergen oder leugnen, dass in ihrer Familie (auch) Jiddisch gesprochen wurde, da diese Sprache als ‚minderwertig‘ wahrgenommen wurde, und zudem das Code-Switching zwischen Deutsch und Jiddisch gegen die dominante monolinguale Ideologie des ‚reinen‘ Deutsch – ein Hochdeutsch, das mit keinen dialektalen und jiddischsprachigen Ausdrücken gemischt wird – verstößt (vgl. Betten 2000; Leonardi 2023; Pellegrino 2023b).

Rund 75% der Elternteile der „(ehem.) k.u.k.“-Sprecher_innen stammten aus Gebieten am Rande der Monarchie (Grafik 3), und höchstwahrscheinlich kamen ihre Eltern aus derselben Umgebung; weitere 16% der Eltern wurden zwar in ‚Österreich‘ im engsten Sinne geboren, ihre familiären Wurzeln reichten aber voraussichtlich auch in fernere Länder, z.B. nach Galizien oder in die Bukowina. In Galizien war die überregionale Verkehrssprache Deutsch, das Land war aber traditionell polnisch geprägt, da es vor den Polnischen Teilungen zum polnischen Königtum gehörte, während ein hoher Anteil der Bevölkerung Ruthenisch sprach und die zahlreichen Judengemeinden vor allem Jiddisch als Alltagssprache verwendeten (vgl. Wolf 2012).5 Was die Bukowina betrifft, war die Hauptstadt Czernowitz ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts u.a. aufgrund des hohen Anteils der Juden, die dort größtenteils deutschsprachig waren (vgl. Geschwill 2015), vom Deutschen geprägt, aber auf dem Land wurden überwiegend Rumänisch und Ruthenisch sowie Jiddisch gesprochen (vgl. Hausleitner 2020).

Auch die Vorfahren der „(ehem.) k.u.k.“-Sprecher_innen, die aus zentraleren Regionen der Habsburgermonarchie kamen, wuchsen wahrscheinlich in einem mehrsprachigen Umfeld auf. Im Königreich Ungarn, in dem 16% der Eltern (Grafik 3) und 11,5% der Großeltern (Grafik 4) geboren wurden, wurde eine starke Magyarisierungspolitik betrieben, durch die Ungarisch als einzige Staatssprache anerkannt wurde (vgl. Földes 2022: 274); weitere Sprachen, die je nach Bevölkerungsgruppe gesprochen wurden, waren Rumänisch, Slowakisch, Serbisch, Ruthenisch, Kroatisch und Slowenisch (vgl. Haarmann 2020). In Böhmen und Mähren – wo jeweils 11% und 6% der Eltern (Grafik 3), 9% und 4,5% der Großeltern (Grafik 4) geboren wurden – waren die Hauptsprachen Tschechisch und Deutsch; obwohl es dort bestimmt auch Jüdinnen und Juden gab, die tschechisch assimiliert waren, war die jüdische Bevölkerung hauptsächlich deutschsprachig geprägt (vgl. Ferron 2022: 70).

3. Erinnerung an die Orte und Sprachen der Familie: eine qualitative Analyse

In diesem Abschnitt soll am Beispiel einiger bedeutender Passagen gezeigt werden, wie die Israelkorpus-Sprecher_innen der ersten Generation von den Herkunftsorten und Sprachen ihrer Eltern und Großeltern erzählen. Es soll versucht werden, ihre Sprachrepertoires zu rekonstruieren und einige von ihnen vertretene Spracheinstellungen und -ideologien ans Licht zu bringen. Die hier wiedergegebenen Auszüge wurden Interviews mit „(ehem.) k.u.k.“-Sprecher_innen entnommen, da gerade sie im Vergleich zu den Interviewten aus dem Deutschen und dem Russischen Reich die Herkunft ihrer Eltern und Großeltern verhältnismäßig oft thematisiert haben. Dieser Abschnitt knüpft sowohl inhaltlich als auch methodisch an die Analyse der Interviews mit Franz Krausz (*1905 in Sankt Pölten, IS-_E_00071, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3CF-B34B-2401-5) und Josef Wenkert (*1932 in Moldowica, Rumänien, ehemalige Bukowina, IS_E_00161, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C416-A24B-E101-5) an (vgl. Pellegrino 2023c).

3.1. Vorfahren aus Galizien

Der erste Gesprächsausschnitt wurde dem Interview mit der 1923 in Wien geborenen Margit Halevy entnommen. Gleich zu Beginn erzählt die Sprecherin, ihre Eltern seien im Ersten Weltkrieg aus Galizien emigriert und hätten dort versucht, sich zu assimilieren, obwohl sie beide aus jüdisch-orthodoxen Familien kamen. Margit Halevy erwähnt zudem, aus welcher galizischen Stadt ihre Großeltern väterlicherseits stammen, und zwar Tarnopol. Eine Recherche auf Geni hat ergeben, dass Margit Halevys Großmutter mütterlicherseits aus derselben Stadt kam.6 Da Margit Halevys Mutter auch dort geboren wurde,7 kann davon ausgegangen werden, dass der Großvater mütterlicherseits ebenfalls aus Tarnopol kam.

Als Margit Halevys Eltern und Großeltern noch in Tarnopol lebten, war ihr Alltag höchstwahrscheinlich vom Jiddischen und dem Polnischen, vielleicht auch vom Ruthenischen, womöglich weniger vom Deutschen geprägt (vgl. 2.2.). Da beide Elternteile aus orthodoxen Familien kamen, kann zudem angenommen werden, dass sie – oder zumindest der Vater, da die traditionellen, religiös geprägten Elementarschulen (Cheder) nur Jungen zugänglich waren – Hebräisch lesen konnten und es als Betsprache verwendeten. Dass Jiddisch als Familiensprache bei Margit Halevys Mutter und ihren Eltern diente, wird im Interview erwähnt, als die Sprecherin von den antisemitischen Erfahrungen, die ihre Familie in Wien erlebt hatte, erzählt:

(1) Interview Veronika Leiner u. Ines Koglermit mit Margit Halevy (MH) (*30.02.1923 in Wien), Jerusalem, 30.11.1998 (ISW_E_00010, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C431-025C-4201-4, 01 h 03 min 09 s – 01 h 03 min 42 s)

001 MH: […] die Eltern waren sehr bewusst, man soll nicht

002 laut sein, man soll nicht auffallen, man soll nicht

003 sagen, dass man laut ist, also man/ Zum Beispiel

004 meine Großmutter mütterlicherseits, die konnte nicht

005 gut Deutsch, die hat Jiddisch gesprochen, und meine

006 Mutter hat sich schrecklich geschämt, also sie sie

007 sie in in der Öffentlichkeit hat sie sich bemüht,

008 sie soll nur nicht reden, man soll sie nicht hören,

009 also man man lebte in schon in einer gewissen

010 Atmosphäre.

Das oben wiedergegebene „Erzählen einer fremden Erfahrung“ (Michel 1985: 144) ist sehr aufschlussreich in Bezug auf die Sprachen, die in Margit Halevys Familie mütterlicherseits gesprochen wurden. Aus dem Interview-Ausschnitt geht hervor, dass ihre Großmutter hauptsächlich Jiddisch sprach (Z. 005); womöglich schämte sie sich auch nicht dafür, es in der Öffentlichkeit (Z. 007) zu verwenden. Margit Halevys Mutter habe dagegen Unbehagen empfunden, wenn sie oder ihre Eltern außerhalb ihres Zuhauses Jiddisch sprachen, was v.a. durch die explizite Emotionsbeschreibung (vgl. Fiehler 1990) meine Mutter hat sich schrecklich geschämt (Z. 005-006) ausgedrückt wird. Dieses Schamgefühl kann einerseits auf die allgemeine Stigmatisierung des Jiddischen (vgl. 2.2.), andererseits auf den ‚monolingualen Habitus‘ (vgl. Gogolin 1994), der in der damaligen deutschen und österreichischen Gesellschaft galt, zurückgeführt werden. Die monolinguale Ideologie war vor allem unter der Generation der Eltern, die meistens schon in Deutschland oder ‚Österreich‘ aufgewachsen waren und manchmal sogar dort geboren wurden, und nicht der noch im Herkunftsland groß gewordenen Großeltern der Sprecher_innen verbreitet.

Zur Sprachsituation ihrer Familie väterlicherseits äußert sich Margit Halevy kaum. Als die Sprecherin von der 1945 erfolgten Flucht ihrer Eltern erzählt, behauptet sie, ihr Vater habe keine andere Sprache außer Deutsch gekonnt. Das scheint eher unwahrscheinlich, da er erst als junger Erwachsener nach ‚Österreich‘ gekommen war (er war 1886 geboren und emigrierte, wie die Sprecherin selbst mitteilt, während des Ersten Weltkrieges). Seine Kindheit und Jugend hatte er also in Galizien verbracht, wo sein Alltag hauptsächlich vom Jiddischen und dem Polnischen, eventuell noch vom Ruthenischen hätte geprägt sein müssen. Dass Margit Halevy diese Sprachen aus dem Sprachrepertoire ihres Vaters ausblendet, zeugt erneut von der dominanten Rolle des Deutschen im Vergleich zu den anderen in Galizien verbreiteten Sprachen sowie von der monolingualen Ideologie, die die Generation der Eltern der Interviewten vertrat und z.T. an die Kinder weitergab.

3.2. Vorfahren aus Böhmen

Das zweite Beispiel wurde dem Interview mit Gerda Hoffer entnommen. Die 1921 in Wien geborene Sprecherin gibt im Fragebogen an, ihr Vater – der Schriftsteller Stefan Pollatschek – sei in Wien, ihre Mutter und sämtliche Großeltern seien in Böhmen geboren worden. Bis auf Stefan Pollatscheks Vater, der in Pilgram (heute Pelhřimov)8 geboren wurde, kamen fast alle Großeltern aus Prag. In der böhmischen Hauptstadt lebten tschechischsprachige und deutschsprachige Bevölkerungsgruppen nebeneinander, wobei Jüdinnen und Juden meistens der letzteren angehörten (vgl. 2.2).9 Im 19. Jahrhundert spielte Jiddisch eine untergeordnete Rolle für die jüdische Bevölkerung Prags, was auch die folgende Passage zur Sprachsituation bei Gerda Hoffers Vorfahren zeigt:

(2) Interview Ingo Reiffenstein (IR) mit Gerda Hoffer (GH) (*03.02.1921 in Wien), Jerusalem, 30.11.1998 (ISW-_E_00011, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C432-8B6C-4501-2, 33 min 47 s – 35 min 56 s)

001 IR: […] wir haben ja die Geschichte Ihrer Familie

002 weit zurück verfolgt. Ihre Groß/ Urgroßeltern werden

003 Jiddisch gesprochen haben oder wissen Sie, wann

004 das aufhört?

005 GH: Ja ja. 1780 Joseph II. wollte, dass alle Österreicher

006 Deutsch sprechen […]. In Prag hat es eine

007 jüdische Schule gegeben, aber nicht eine

008 Talmudschule, sondern eine gewöhnliche,

009 und zuerst hat er verlangt, dass diese Schule

010 wie alle Schulen im österreichischen Imperium

011 in Deutsch unterrichten und nicht in Jiddisch,

012 oder Polnisch oder in Italienisch oder was weiß

013 Gott. Und da hat man (…) gesagt: „Wir haben

014 keine Zeit, die Kinder müssen so viel lernen, wir

015 können nicht noch Lehrer auf Deutsch umstellen.“

016 Und da hat er etwas sehr Kluges gemacht, er hat

017 gesagt: „Bitte, aber Geschäftsbücher müssen auf

018 Deutsch geschrieben werden“. Und daraufhin hat man

019 gesagt: „Also das ist doch besser, dass die Kinder

020 Deutsch lernen.“ Und ich glaube, ich weiß nicht,

021 ich könnte nachsehen, aber 1784 oder 86 […] ist dann

022 in der jüdischen Schule nur Deutsch unterrichtet

023 worden, der ganze Unterricht war auf Deutsch. Und

024 mein Urgroßvater ist als Kind in diese Schule

025 gegangen und hat geendet als Direktor dieser Schule,

026 also hat wohl mit seiner Mutter nehme ich an Jiddisch

027 gesprochen, aber dann als Erwachsener usw. Deutsch.

028 IR: Und nicht mit seinen Kindern.

029 GH: Und mit seinen Kindern nur Deutsch. Aber da kamen doch

030 gelegentlich/ und zwar im Jiddischen gibt es auch/

031 in jedem Land gibt es andere Ausdrücke. Da kamen so

032 ein paar Pragerjiddische Ausdrücke. Meine Großmutter

033 hat auch manchmal „nebbich“ gesagt oder irgendetwas,

034 aber keiner von uns hat Jiddisch gekonnt, was mir sehr

035 leid tut, wenn ich Zeit hätte, möchte ich es gerne

036 lernen, eine sehr amüsante Sprache.

In den Zeilen 005-027 schildert Gerda Hoffer aus ihrer Perspektive, die durch den monolingualen Habitus und der Stigmatisierung des Jiddischen geprägt ist, den historischen Rahmen und die Sprachpolitik, die dazu führte, dass der Unterricht an jüdischen Schulen – u.a. die ihres Urgroßvaters – auf Deutsch erfolgte. Die Interviewte geht zwar davon aus, ihr Urgroßvater habe in seinem Elternhaus Jiddisch gesprochen (Z. 026 f.), aber Deutsch wurde zur wichtigsten Sprache seines Erwachsenenlebens und seiner beruflichen Laufbahn (Z. 025 ff.). Mit den Kindern, also auch mit Gerda Hoffers Großmutter – wahrscheinlich mütterlicherseits, da gerade die Familie der Mutter tief in Prag verwurzelt war –, habe er Deutsch gesprochen und nur vereinzelte Ausdrücke, die aus dem „Pragerjiddischen“ kamen, verwendet (Z. 029-032). Die zu Beginn des Interview-Ausschnittes (2) wiedergegebene Frage des Interviewpartners (Z. 001-004) kann also insofern beantwortet werden, als dass bereits die Großeltern der Sprecherin nicht mehr Jiddisch, sondern hauptsächlich Deutsch sprachen. Weitere Sprachen, die Böhmen und seine Hauptstadt kennzeichneten (v.a. Tschechisch), werden nicht erwähnt, wodurch Gerda Hoffers Familie noch stärker als Teil des deutschsprachigen Judentums dargestellt wird.

Dass die Sprecherin bedauere, niemand aus ihrem engsten Familienkreis habe Jiddisch gekonnt (Z. 034 f.), und ihre Behauptung, Jiddisch sei eine sehr amüsante Sprache (Z. 036), zeigt, dass ihre persönliche Einstellung zu dieser Sprache – zumindest in der Erzählzeit (zu den Konzepten „Erzählzeit“ und „erzählte Zeit“ vgl. Müller 1947) – grundsätzlich positiv ist. Was die Einstellung ihrer Eltern betrifft, erzählt Gerda Hoffer an anderen Stellen des Interviews, es sei in ihrem Elternhaus verpönt gewesen, auch nur gelegentlich jiddische Ausdrücke (wie z.B. nebbich in Z. 033)10 zu benutzen, was darauf schließen lässt, dass ihre Eltern eine deutlich negativere Haltung zu dieser Sprache einnahmen. Zudem kann die Auffassung ihrer Eltern erneut auf die monolinguale Ideologie des ‚reinen‘ Deutsch zurückgeführt werden.

3.3. Vorfahren aus dem Königreich Ungarn

Als dritte Fallstudie sollen zwei Auszüge aus dem Interview mit Joel Shanan, der 1919 in Budapest geboren wurde und in Wien aufwuchs, analysiert werden. Wie seinem Fragebogen entnommen werden kann, wurden sein Vater und dessen Eltern in Trenčín geboren; Joel Shanans Mutter und Großmutter mütterlicherseits wurden in Budapest, der Großvater mütterlicherseits in Stampfen (heute Stupava) bei Pressburg (Bratislava) geboren. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass sich die ungarische Reichshälfte im Vergleich zu Cisleithanien nicht als Vielvölkerreich, sondern als magyarischer Nationalstaat verstand: Obwohl zahlreiche Bürger_innen der slowakischen, ruthenischen, rumänischen, deutschen, serbischen oder kroatischen Ethnie angehörten, wurde eine starke Magyarisierungspolitik betrieben, durch die Ungarisch die immer mehr dominierende Sprache im Land wurde. Das gilt vor allem für Budapest: Nach dem 1867 erfolgten Österreichisch-Ungarischen Ausgleich und der darauffolgenden Zuwanderung deutscher, slowakischer und südslawischer Bevölkerungsgruppen war die zweite Hauptstadt der Donaumonarchie zu einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen geworden, doch aufgrund der rigiden Magyarisierungspolitik der ungarischen Regierung nahm sie einen zunehmend ungarisch-magyarischen Charakter an (vgl. 2.2.). Pressburg war dagegen stark transkulturell und mehrsprachig geprägt: Im Jahre 1901 gaben 50,4% der Einwohner_innen der Stadt Deutsch, 30,5% Ungarisch und 16,3% Slowakisch als Muttersprache an.11 Dass im Königreich Ungarn in der Regel Ungarisch, in Pressburg dagegen Deutsch dominierte, wird in der folgenden Passage aus Joel Shanans Interview bestätigt:

(3) Interview Gerold Hayer und Monika Dannerer mit Joel Shanan (JS) (*02.07.1919 in Budapest), Jerusalem, 01.12.1998 (ISW-_E_00025, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C439-D4AC-6A01-A, 43 min 11 s – 44 min 01 s)

001 JS: […] die Eltern haben untereinander Ungarisch

002 gesprochen, in den ersten Jahren, aber dann

003 später auch nicht mehr. Aber wir waren jedes Jahr

004 in Ungarn, denn meine Großmutter war in Ungarn

005 und die Familie war in Ungarn, und/ aber die haben mit

006 uns auch Deutsch gesprochen, nicht Ungarisch, die

007 konnten alle Deutsch. Meine Großmutter die war aus

008 Stampfen neben Pressburg, also dort hat man auch Deutsch

009 gesprochen, die konnte noch im Alter von 99 Jahre,

010 sie ist gestorben bei einem Bombenangriff, aber hat

011 sie noch die „Glocke“ auswendig gekannt, sie war

012 schon so ein bisschen senil, aber diese Gedichte

013 von ihrer Kindheit, die konnte sie noch auswendig,

014 in Deutsch.

Die Eltern des Interviewten sprachen Ungarisch miteinander (Z. 001 f.), d.h. man kann vermuten, dass Ungarisch ihre Erstsprache war. Sie könnten das Ungarische aber auch als Geheimsprache verwendet haben, damit die Kinder sie nicht verstehen, wie es bei Tova Billitzer (ISW-_E_00005 PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C42E-AFFC-3301-9) der Fall war (vgl. Pellegrino 2023b). In Joel Shanans Elternhaus wurde Ungarisch allerdings nur in den ersten Jahren (Z. 002) gesprochen; wahrscheinlich bezieht sich der Sprecher damit auf die Zeit, bevor sein engster Familienkreis nach Wien emigrierte. Nach der Übersiedlung verwendeten seine Eltern überwiegend die deutsche Sprache: An anderen Stellen des Interviews erzählt der Sprecher nämlich, seine Eltern und das von ihnen eingestellte Kindermädchen hätten mit ihm und seiner Schwester ausschließlich Deutsch gesprochen. Joel Shanans Eltern vertraten also auch eine monolinguale Ideologie, bei der Deutsch als Hauptsprache in Österreich den Vorrang hatte, während das Ungarische an die Kinder nicht weitergegeben wurde (der Sprecher lernte es erst in den 1940er Jahren auf seiner illegalen Flucht über Ungarn).

Joel Shanans Großeltern mütterlicherseits emigrierten nicht nach Österreich, konnten aber trotzdem Deutsch: Die Großmutter muss wohl in der Schule Deutsch und deutschsprachige Literatur gelernt haben, denn sie (bzw. er) konnte im hohen Alter noch einige Gedichte auswendig (Z. 007-014). Indem der Sprecher betont, seine in Ungarn ansässigen Familienmitglieder haben auch Deutsch gesprochen, nicht Ungarisch, die konnten alle Deutsch (Z. 006 f.), positioniert er sie als zugehörig zum deutschsprachigen und nicht zum ungarischen (erst recht nicht zum slowakischsprachigen) Raum.

Diese Fremdpositionierung kehrt auch am Ende des Interviews wieder und wird auf die Familie väterlicherseits bezogen, als Joel Shanan die Hauptsprache seines Vaters thematisiert:

(4) Interview Gerold Hayer und Monika Dannerer mit Joel Shanan (JS) (*02.07.1919 in Budapest), Jerusalem, 01.12.1998 (ISW-_E_00025, PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C439-D4AC-6A01-A, 01 h 50 min 23 s – 01 h 51 min 03 s)

001 JS: Mein Vater hat Hochdeutsch gesprochen, weil

002 in der Tschechoslowakei die Juden Hochdeutsch

003 gesprochen haben, ich meine, das reinste Deutsch

004 so zu sprechen war das Prager Deutsch. Und die

005 Juden in der Provinz, die haben wahrscheinlich

006 sich bemüht Prager Deutsch zu sprechen, also

007 Assimilanten, die vielleicht orthodox waren, haben

008 Jiddisch gesprochen, aber mein Vater der hat auch mit

009 deutschen Firmen gearbeitet bis zu seinem Tod, und der

010 hat ganz reines Deutsch gesprochen, er konnte auch

011 Ungarisch, er konnte nicht Slowakisch.

Der Interviewte beteuert, sein Vater habe Hochdeutsch (Z. 001), d.h. ganz reines Deutsch (Z. 010) gesprochen, und führt das darauf zurück, dass die nicht orthodoxe jüdische Bevölkerung, die im slowakischsprachigen Gebiet des Königreichs Ungarn sesshaft war, Deutsch sprach (Z. 001 ff.). Indem Joel Shanan meint, das Prager Deutsch habe als das reinste Deutsch (Z. 003) gegolten, drückt er nicht nur seine Spracheinstellung aus, sondern gibt auch die seines Vaters wieder. Durch den Hinweis darauf, dass sein Vater sein Leben lang mit deutschen Firmen gearbeitet habe (Z. 008 f.), verankert er ihn noch stärker in den deutschsprachigen Raum.

Da Joel Shanans Vater nicht religiös war – was übrigens schon im Fragebogen angegeben wird –, hatte er wohl kaum Verbindungen zum Jiddischen (Z. 007 f.) und zum Hebräischen. Slowakisch habe wahrscheinlich auch nicht zu seinem Sprachrepertoire gehört (Z. 011). Das Adverb „auch“ im Satz er konnte auch Ungarisch (Z. 010 f.) deutet darauf hin, dass Ungarisch nicht die wichtigste Sprache seines Lebens und vielleicht gar nicht seine Erstsprache war. Abschließend lässt sich sagen, dass dieser Auszug bestätigt, was Joel Shanan bereits im Fragebogen zur „kulturellen Orientierung der Familie“ geschrieben hatte, und zwar, dass sein engster Familienkreis dem „deutschen“ Kulturraum am nächsten gewesen sei.

4. Fazit

Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, wie vielfältig die familiären Sprachrepertoires der Israelkorpus-Sprecher_innen der ersten Generation waren, indem zunächst die Herkunftsorte der Interviewten, ihrer Eltern und ihrer Großeltern – so weit wie möglich – ermittelt wurden, und anschließend einige beispielhafte Passagen aus den narrativen Interviews des Korpus untersucht wurden.

Die Informationen, die den Fragebögen der Interviewten entnommen wurden, haben sich sowohl bei der quantitativen als auch bei der qualitativen Analyse als besonders wertvoll erwiesen: Zahlreiche Sprecher_innen haben die Geburtsstadt, das Herkunftsland, oder einfach nur den Namen ihrer Familienangehörigen bereits in diesem Formular angegeben, wodurch die Recherche im konsultierten Genealogie-Archiv wesentlich erleichtert wurde. Außerdem haben die schriftlichen Antworten zur religiösen Orientierung der Familie Auskunft darüber gegeben, ob der engste Familienkreis der Interviewten Hebräisch als Betsprache verwendete. Schließlich haben die Informationen zur kulturellen Orientierung der Familie einen wichtigen Hinweis auf die Nähe zu einem bestimmten Kulturraum – und somit zu einer bestimmten Sprache – gegeben.

Was die erste Forschungsfrage zu den Herkunftsorten der Interviewten, ihrer Eltern und ihrer Großeltern betrifft, hat die quantitative Analyse ergeben, dass die Vorfahren der Sprecher_innen aus der ehemaligen Habsburgermonarchie im Vergleich zu denjenigen, die aus dem Deutschen und dem Russischen Reich stammten, am häufigsten in Ländern geboren wurden, die von starker Mehrsprachigkeit gekennzeichnet waren, u.a. in Galizien, Böhmen, Mähren, Ungarn und der Bukowina.

Um die zweite Forschungsfrage (wie unterschiedlich die Sprachrepertoires der Familien der Interviewten je nach Herkunft der ‚älteren‘ Generationen ausfallen) zu beantworten, wurden vier Passagen aus drei Interviews qualitativ analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können wie folgt zusammengefasst werden:

|

Margit Halevy Vorfahren aus Galizien |

Gerda Hoffer Vorfahren aus Böhmen |

Joel Shanan Vorfahren aus Ungarn |

|

| Vater |

Deutsch, Hebräisch als Betsprache, Jiddisch |

Deutsch |

Ungarisch, Deutsch |

| Mutter |

Deutsch, Jiddisch |

Deutsch |

Ungarisch, Deutsch |

| Großeltern väterlicherseits |

Jiddisch, Hebräisch als Betsprache (?), Deutsch (?), Polnisch (?), Ruthenisch (?) |

Deutsch, Jiddisch (?) |

Ungarisch, Deutsch, Jiddisch (?), Slowakisch (?) |

| Großeltern

mütterlicherseits |

Jiddisch, Hebräisch als Betsprache (?), Deutsch (?), Polnisch (?), Ruthenisch (?) |

Deutsch, Jiddisch (?) |

Ungarisch, Deutsch, Jiddisch (?), Slowakisch (?) |

Grafik 5. Sprachrepertoire der Eltern und Großeltern der analysierten Sprecher_innen

Beim Betrachten der Sprachrepertoires der Großeltern fällt auf, dass sich einige Sprachen zwar wiederholen, aber keine allen eindeutig gemeinsam ist. Jiddisch ist bei Margit Halevys Großeltern die Erstsprache, bei Gerda Hoffers Großeltern ist es (wenn überhaupt) die Zweitsprache: Sie könnten es noch von ihren Eltern gehört haben, sprachen es aber nicht mehr selbst (Beispiel 2); bei Joel Shanan kann nur angenommen werden, dass seine Großeltern Jiddisch sprachen, da es die Hauptsprache der jüdischen Bevölkerung Mitteleuropas war, obwohl der Sprecher sich nicht dazu äußert. Es kann auch nur vermutet werden, dass Margit Halevys Großeltern bis zu einem gewissen Grad Deutsch konnten, da es in Galizien – z.B. als Sprache der Verwaltung – eine Rolle spielte. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sie Kontakt zum Polnischen und/oder zum Ruthenischen hatten, da diese Sprachen von breiten Teilen der galizischen Bevölkerung gesprochen wurden.

Die Eltern der Interviewten erweisen sich als deutlich weniger mehrsprachig als die Großeltern, zumal sie oft in ‚Österreich‘ aufgewachsen, wenn nicht sogar schon dort geboren sind (wie z.B. Gerda Hoffers Vater). Deutsch ist der gemeinsame Nenner ihrer Sprachrepertoires, wobei im Falle Joel Shanans nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob Deutsch die Erst- oder die Zweitsprache seiner Eltern ist. Jiddisch wird als Sprache der Eltern nur im Falle von Margit Halevys Mutter explizit genannt. Margit Halevys Vater müsste aber auch Jiddisch gesprochen haben, da es die Erstsprache seiner Eltern war (Beispiel 1). Wie die Analyse des wiedergegebenen Ausschnitts aus dem Interview mit Gerda Hoffer gezeigt hat (Beispiel 2), kann die Kenntnis des Jiddischen bei ihren Eltern ausgeschlossen werden. Auch Joel Shanan hat zu verstehen gegeben, dass seine Eltern wahrscheinlich keinen Kontakt zum Jiddischen hatten (Beispiel 4). Joel Shanans Einschätzung könnte allerdings eher mit der monolingualen Ideologie des ‚reinen‘ Deutschen zusammenhängen, zumal der Sprecher im Laufe des Interviews auch meint, er habe weder zu Hause noch in der Schule Dialekt gesprochen, d.h. Joel Shanan stellt seinen engsten Familienkreis als Gruppe dar, die ‚gutes‘, nicht durch dialektale (oder jiddische) Ausdrücke‚ verdorbenes‘ Deutsch sprach.

Zur Forschungsfrage Nummer 3 – ob in den Interviews Spracheinstellungen und -ideologien geäußert werden – lässt sich also festhalten, dass in den ausgewählten Interviewpassagen durchaus Wertungen, Meinungen und Gefühle zu den Sprachen des familiären Repertoires zum Vorschein kommen: Manchmal werden Spracheinstellungen und Emotionen explizit genannt, wie z.B. als Margit Halevy erzählt, ihre Mutter habe ein starkes Unbehagen empfunden, wenn ihre Mutter Jiddisch außerhalb ihres Zuhauses sprach (Beispiel 1); z.T. kann die Einstellung der Eltern und Großeltern dagegen nur anhand von Episoden, die die Interviewten wiedergeben, gedeutet werden. Dass z.B. Joel Shanan erzählt, seine Großmutter habe sich jahrzehntelang nach ihrem Schulabschluss an deutschsprachige Gedichte erinnern können (Beispiel 3), zeugt davon, dass sie Deutsch als Sprache der Kultur ansah oder zumindest dass sie dem Deutschen gegenüber positiv eingestellt war.

Korpora

IS = Emigrantendeutsch in Israel, DGD, Leibniz-Institut für deutsche Sprache; PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3A7-393A-8A01-3

ISW = Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem, DGD, Leibniz-Institut für deutsche Sprache; PID = http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C42A-423C-2401-D

Literatur

Bamberg, Michael (2022): Positioning the subject. In: Bosančić, Saša et al. (Hg.): Following the subject. Grundlagen und Zugänge empirischer Subjektivierungsforschung. Wiesbaden: Springer VS, 25–41.

Baroni, Raphaël (2014): Tellability. In: Hühn, Peter et al. (Hg.): Handbook of Narratology. Berlin/Boston: de Gruyter, 836–845.

Bering, Dietz (1991): Sprache und Antisemitismus im 19. Jahrhundert. In: Wimmer, Rainer (Hg.): Das 19. Jahrhundert. Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen Deutsch. Berlin/New York: de Gruyter, S. 325–354.

Betten, Anne (2000): „Vielleicht sind wir wirklich die einzigen Erben der Weimarer Kultur“. In: Betten, Anne/Du-nour, Miryam (Hg.): Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Analysen und Dokumente (Phonai 45). Vol. 2. Tübingen: Niemeyer, 157–181.

Betten, Anne (2007): Die Kontakt- und Brückenfunktion der Sprache. Studien zur Bedeutung der Sprache für die Beziehung von Emigranten zu ihren Herkunftsländern. Mumbai: Dept. of German. https://www.academia.edu/35001939/Die_Kontakt_und_Brückenfunktion_der_Sprache_Studien_zur_Bedeutung_der_Sprache_für_die_Beziehung_von_Emigranten_zu_ihren_Herkunftsländern_pdf [20.05.2023].

Betten, Anne (2010): Sprachbiographien der 2. Generation deutschsprachiger Emigranten in Israel. Zur Auswirkung individueller Erfahrungen und Emotionen auf die Sprachkompetenz. In: „Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik“ 40, 29–57. https://doi.org/10.1007/BF03379843

Betten, Anne (2012): Biographie linguistique et identité. Le rapport au pays d’origine chez les emigrants germanophones en Israel (premiere et deuxieme generation). In: Mondot, Jean/Pelletier, Nicole/Sardin, Pascale (Hg.): Exil et émigration avant et après 1945. Remise en cause du lien identitaire (Crises du xxe siede). Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 185–217.

Betten, Anne (2013): Sprachbiographien deutscher Emigranten. Die „Jeckes“ in Israel zwischen Verlust und Rekonstruktion ihrer kulturellen Identität. In: Deppermann, Arnulf (Hg.): Das Deutsch der Migranten. Berlin/Boston: de Gruyter, 145–191.

Betten, Anne (2013a): Die erste Reise zurück nach Deutschland: Thematische Fokussierung und Perspektivierung in Erzählungen jüdischer Emigranten. In: Hartung, Martin/Deppermann, Arnulf (Hg.): Gesprochenes und Geschriebenes im Wandel der Zeit. Festschrift für Johannes Schwitalla. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 115–144.

Betten, Anne (2018): Die Flucht über das Mittelmeer in den Erzählungen deutschsprachiger jüdischer Migranten der Nazizeit. In: Zanasi, Giusi et al. (Hg.): Das Mittelmeer im deutschsprachigen Kulturraum. Grenzen und Brücken. Tübingen: Stauffenburg, 235–263.

Betten, Anne (Hg.) (1995): Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil I: Transkripte und Tondokumente. Tübingen: Niemeyer.

Betten, Anne/Du-nour, Miryam (Hg.) (2000): Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Analysen und Dokumente (Phonai 45). Vol. 2. Tübingen: Niemeyer.

Brambilla, Marina/Flinz, Carolina (2019): Orte und entgegengesetzte Emotionen (LIEBE und HASS) in einem Korpus biographischer Interviews (Emigrantendeutsch in Israel – Wiener in Jerusalem). In: „Studi Germanici“ 15/16, 165–187.

Busch, Brigitta (2013): Mehrsprachigkeit. Wien: Facultas (UTB).

Busch, Brigitta (2016): Methodology in biographical approaches in applied linguistics. In: “Working Papers in Urban Languages & Literacies” 187, 2–12.

Du-nour, Miryam (2000): Sprachbewahrung und Sprachwandel unter den deutschsprachigen Palästina-Emigranten der 30er Jahre. (Anhang: Modernes Hebräisch – die vorherrschende Sprache innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Palästina). In: Betten Anne/Du-nour, Miryam. (Hg.): Sprachbewahrung nach der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Teil II: Analysen und Dokumente (Phonai 45). Vol. 2. Tübingen: Niemeyer, 182–216.

Ferron, Isabella (2022): Kulturräume im Israelkorpus am Beispiel zweier Interviewpartner aus der ehemaligen Tschechoslowakei. In: Leonardi, Simona et al. (Hg.): Orte und Erinnerung. Eine Kartografie des Israelkorpus. Roma: Istituto Italiano di Studi Germanici, 63–89.

Fiehler, Reinhard (1990): Kommunikation und Emotion. Berlin/New York: de Gruyter.

Flinz, Carolina (2022): Emotions and Their Relation to Places of the Migration Trajectory: Experiential Declarative Formulas in the Corpus Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem (ISW). In: Ronan, Patricia/Ziegler, Evelyn (Hg.): Language and Identity in Migration Contexts (Language, Migration and Identity 5). Oxford et al.: Peter Lang, 361–384.

Flinz, Carolina/Ruppenhofer, Josef (2021): Auf dem Weg zu einer Kartographie: automatische und manuelle Analysen am Beispiel des Korpus ISW. In: „Sprachreport“ 1, 44–50.

Földes, Csaba (2022): Deutschsprachige Minderheiten in der Welt. In: Földes, Csaba/Roelcke, Thorsten (Hg.): Handbuch Mehrsprachigkeit. Berlin/Boston: de Gruyter, 267–290.

Franceschini, Rita (Hg.) (2010): Sprache und Biographie, Stuttgart: Metzler.

Geschwill, Tatjana (2015): Sprache und Identität im Bukowiner Judentum. Eine sprachbiographische Analyse. Heidelberg: Winter.

Gogolin, Ingrid (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster/New York: Waxmann.

Haarmann, Daniela (2020): Das Königreich Ungarn. Ein vielsprachiges Reich. In: Haarmann, Daniela/Petrovszky, Konrad (Hg.): Language and Society in 18th Century South Eastern Europe/Sprache und Gesellschaft in Südosteuropa im 18. Jahrhundert. In: “Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe” 3, 42–65.

Hausleitner, Mariana (2020): Von der Kooperation zur Konfrontation. Die Veränderungen in den Beziehungen zwischen Juden und Deutschen in der Bukowina 1910–1940. https://www.osmikon.de/themendossiers/shared-histories/juden-und-deutsche-in-der-bukowina-1910-1940 [30.12.2023].

Jacobs, Neil G. (1996): On the Investigation of 1920s Vienna Jewish Speech: Ideology and Linguistics. In: „American Journal of Germanic Linguistics & Literatures“ 8.2, 177–217.

Kiefer, Ulrike (1991): Sprachenpolitik gegenüber fremdsprachigen Minderheiten im 19. Jahrhundert: Jiddisch. In: Wimmer, Rainer (Hg.): Das 19. Jahrhundert. Sprachgeschichtliche Wurzeln des heutigen Deutsch. Berlin/New York: de Gruyter, 172–177.

Leonardi, Simona (2016): Erinnerte Emotionen in autobiographischen Erzählungen. In: Leonardi, Simona/Thüne, Eva-Maria/Betten, Anne (Hg.): Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews: Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1–45.

Leonardi, Simona (2022): Displacement and Disorientation in a Narrative of Former Migrants from Germany to Palestine. In Ronan, Patricia/Ziegler, Evelyn (Hg.): Language and Identity in Migration Contexts (Language, Migration and Identity 5). Oxford et al.: Peter Lang, 325–342.

Leonardi, Simona (2023): Lingua sotterranea, lingua di famiglia, lingua segreta: lo yiddisch e migrazioni dall’Europa orientale in Germania nelle testimonianze dell’Israelkorpus. In: Ascarelli, Roberta/De Villa, Massimiliano (Hg.): La Mitteleuropa ebraica. Milano: Mimesis, 213–236.

Leonardi, Simona et al. (Hg.) (2023): Orte und Erinnerung. Eine Kartografie des Israelkorpus. Roma: Istituto Italiano di Studi Germanici.

Lucius-Hoene, Gabriele/Deppermann, Arnulf (2004): Rekonstruktion narrativer Identitäten. Ein Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews. Wiesbaden: VS.

Michel, Gabriele (1985): Biographisches Erzählen zwischen individuellem Erlebnis und kollektiver Geschichtentradition. Tübingen: Niemeyer.

Müller, Günther (1947): Die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunst. Bonner Antrittsvorlesung 1946. Bonn: Universitäts-Verlag.

Pellegrino, Ramona (2023a): „dem lebendigen Sprachraum seit fünfzig sechzig Jahren fern“: Nähe und Distanz zum deutschen Sprach- und Kulturraum in narrativen Interviews des Israelkorpus. In: Bosco, Lorella et al. (Hg.): Ferne und Nähe. Nähe- und Distanzdiskurse in der deutschen Sprache und Literatur. Göttingen: V&R unipress, 89–106.

Pellegrino, Ramona (2023b): Erinnerte Mehrsprachigkeit in den Gebieten der Habsburgermonarchie: Beispiele aus narrativen Interviews des Israelkorpus. In: Mertins, Barbara/Leimbrink, Kerstin/Lipavic Oštir, Alija (Hg.): Mehrsprachigkeit in deutschsprachigen Kontexten. Reihe „Schnittstelle Germanistik. Forum für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und östlichen Europas“. Heidelberg: Winter, 1–24.

Pellegrino, Ramona (2023c): Familienchronotopoi im Israelkorpus: Orte und Sprachen bei Sprecher_innen österreichischer Herkunft und ihren Familien. In: Barbara Häußinger et al. (Hg.): Erzählte Chronotopoi: Orte und Erinnerung in Zeitzeugeninterviews und -berichten zu erzwungener Migration im 20. Jahrhundert. “Annali – Istituto Universitario Orientale. Sezione Germanica” 33, 177-208

Pellegrino, Ramona (2023d): Familienchronotopoi und familiäre Sprachbiografien: Eine Wende in der Forschung zum Israelkorpus. In: Dargiewicz, Anna/Szczęk, Joanna (Hg.): Wenden – Linguistische Annäherungen. Reihe „Fields of Linguistics“. Göttingen: V&R unipress 2023, 333–347.

Tophinke, Doris (2002): Lebensgeschichte und Sprache. Zum Konzept der Sprachbiografie aus linguistischer Sicht. In: „VALS-ASLA“ 76, 1–14.

Wodak, Ruth/Rheindorf, Markus (2017): „Whose story?“: Narratives of persecution, flight, and survival told by the children of Austrian Holocaust survivors. In: De Fina, Anna/Ikizoglu, Didem/Wegner, Jeremy (eds.): Diversity and Super-diversity. Sociocultural Linguistic Perspectives, Washington DC: Georgetown University Press, 17–35.

Wolf, Michaela (2012): Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag.

1 Vgl. https://dgd.ids-mannheim.de/ [30.12.2023]

2 Vgl. außerdem das von Simona Leonardi geleitete Projekt Orte und Erinnerung – Eine Kartografie des Israelkorpus, https://kartografiedesisraelkorpus.wordpress.com/ [30.12.2023]

3 Damit sind das Erzherzogtum Österreich unter der Enns und das Erzherzogtum Österreich ob der Enns sowie die Republik Österreich gemeint.

4 https://www.geni.com/family-tree/html/start [30.12.2023]

5 Vgl. außerdem https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/am-rande-des-reiches-galizien-und-bukowina [30.12.2023]

7 https://www.geni.com/people/Ernestine-Taube-Heilpern/6000000015161756499 [30.12.2023]. Den Geburtsort der Mutter gibt Margit Halevy auch in ihrem Fragebogen an.

9 Vgl. außerdem https://ww1.habsburger.net/de/kapitel/schmelztiegel-grossstadt-ii-prag [30.12.2023]

10 Zur Bedeutung und Herkunft des Wortes „nebbich“ vgl. https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/nebbich-e-wort/ [30.12.2023]

11 Vgl. ebd.